Lluis Montoliu, en archivo

Lluís Montoliu, experto en albinismo, sobre el estigma en las escuelas: "Hay profesores que no hacen nada por evitarlo"

El científico catalán atiende a Crónica Global en el Día Internacional de Sensibilización sobre el Albinismo

Habla sobre sus inicios en la investigación, su relación con la comunidad albina en España y África, del papel de la escuela, y del fascinante futuro de la genética... además de su vínculo con el popular Copito de Nieve

Contenido relacionado: Un estudio catalán descubre un tratamiento que mejora la supervivencia a un tipo de cáncer de mama metastásico

Noticias relacionadas

Lluis Montoliu (Barcelona, 1963) es uno de los científicos más eminentes del país. Sus años en la ciudad alemana de Heidelberg le introdujeron de lleno en la investigación del albinismo, en 1991, a causa de una "serendipia". Y un mensaje de texto le llevó a cofundar la Asociación ALBA en 2006. Desde entonces, ha mejorado sustancialmente la calidad de vida de un colectivo que hoy vive su día más especial del año.

Artífice de descubrimientos clave, ganador de premios, autor de libros y colaborador en documentales, Montoliu ha atendido a Crónica Global con motivo del Día Internacional de Sensibilización sobre el Albinismo, este 13 de junio.

Desde Madrid, donde lleva viviendo más de 30 años, ha explicado sus inicios en la investigación de esta condición en 1991, ha divagado en su vínculo con el famoso Copito de Nieve del Zoo de Barcelona, ha expuesto sus vínculos con la comunidad albina en España y en la peligrosa África, ha reivindicado el papel de la escuela, y ha hablado del inquietante futuro de la genética.

- ¿Cómo resumiría su relación con el albinismo?

- Empezó desde un punto de vista más mecanístico y biológico, utilizando animales de laboratorio. Luego, pasamos a trabajar mucho más directamente con personas con albinismo: desde que se creó el Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras (CIBERER), y desde la creación de ALBA —de la cual soy socio fundador—.

Hemos incorporado el diagnóstico científico, mucha divulgación, mucha información y trabajo de comunicación con las personas con albinismo y sus familiares.

- Falta información.

-

Es uno de los principales problemas que tienen estas personas. En el sistema sanitario, casi nadie tiene tiempo para sentarse y explicar por qué ha nacido un hijo con albinismo si ni el padre ni la madre lo son.

Cuando van al hospital o al centro de salud, los médicos tienen un tiempo máximo por paciente. Tienen que atender a muchos pacientes, y a menudo no pueden dedicar el tiempo necesario. Entonces, nosotros se lo explicamos.

- ¿Y cómo lo explica?

- Aunque no seas una persona con albinismo, puedes ser portador de la mutación. Y si tu pareja también es portadora de mutaciones en el mismo gen, en cada embarazo tendrás un 25% de posibilidades de tener un niño o niña con albinismo. Es lo que sucede, pero cuesta de entender. El primer niño que nace con albinismo siempre nace como una sorpresa.

Lluís Montoliu, junto a niños y niñas de la Asociación ALBA

- Sus inicios en la investigación del albinismo se remontan a cuando trabajaba con ratones de laboratorio. ¿Fue una casualidad o ya tenía un interés previo por el albinismo?

-

Muchas cosas en ciencia pasan por lo que nosotros llamamos serendipia. No es casualidad ni suerte. La serendipia es que pase algo inesperado, pero que tú te des cuenta de que eso inesperado puede ser mucho más relevante de lo que parecía. Ocurre muy a menudo en ciencia. Y fue lo que pasó aquí.

Yo trabajaba con ratones albinos y pigmentados. No por el hecho de que fueran albinos, sino porque era un sistema que me permitía investigar temas de terapia génica y construcciones genéticas.

Si un ratón es albino y yo le reintroduzco adecuadamente un gen —el mismo gen que estaba mutado—, el ratón recupera la pigmentación. Por tanto, estaba curando al ratón. Algo que no podemos hacer con los humanos, al estar prohibido.

- Y entonces...

-

Publicamos un artículo en 1993, y un oftalmólogo de Londres, de un centro de investigación, me dijo: “Oye, me gustaría que me enviaras esos ratones albinos, que tú eres capaz de transformar en ratones pigmentados después de corregir la mutación”.

Yo le dije: “Encantado, ningún problema”. Y él me soltó que "ya sabes que esos ratones, además de albinos, son casi ciegos, tienen problemas de visión”. Y ahí me explotó la cabeza. Yo no tenía ni idea.

- ¿Qué pensaba?

-

Como la mayoría de la gente, pensaba que los ratones blancos simplemente no tenían pigmentación. Poca cosa más. Y resulta que esa falta de pigmentación quizá es lo que menos les importa a los ratones —y también a las personas—. Y que lo que realmente preocupa es su alteración visual.

Una persona con albinismo tiene un déficit visual muy importante. Son discapacitados visuales, tienen una agudeza visual inferior al 10%. Muchas veces, inferior al 5%. Tienen una visión muy pobre.

- Y ese descubrimiento le inclinó a enfocar su trabajo más en el aspecto de la visión.

- Sí, desde ese preciso momento me cambiaron las prioridades. Pensé que si el ratón con albinismo tiene problemas de visión, la persona con albinismo también debe tenerlos. Desde entonces, me he interesado en entender por qué las personas con albinismo tienen ese problema de visión y qué podemos hacer para solucionarlo.

Lluís Montoliu, durante su intervención en el acto oficial por el Día de las Enfermedades Raras en 2024

- Desde 1991 hasta hoy, ¿cuáles han sido los principales avances en cuanto a la calidad de vida de las personas con albinismo?

-

Al principio, a los problemas oftalmológicos no se les daba la relevancia que merecen. Las personas con albinismo básicamente se trataban dermatológicamente: por la falta de pigmentación, porque se podían quemar con el sol, porque podían tener lesiones cutáneas y desarrollar un cáncer de piel o problemas similares.

Pero no se ponía el foco en lo que realmente era relevante, que es su falta de visión. Eso costó. Nosotros descubrimos en 2006 la razón por la cual las personas y los animales con albinismo tienen problemas de visión.

Durante muchos años se pensaba que era por la falta de pigmentación. Pero no era la ausencia de melanina en sí. Para fabricar el pigmento, hay que pasar por diferentes moléculas intermedias, y si tienes inhibida la vía de producción del pigmento, no solo tendrás un déficit del producto final, sino también de los productos intermedios.

- ¿Existe ahora algún método para que los albinos puedan mejorar su vista?

-

No hay ninguna terapia disponible ni aprobada. Nosotros hemos propuesto utilizar la dopa, que es el medicamento que se da a los pacientes de Parkinson. Existen otros medicamentos que servían para tratar otras enfermedades y que también se están probando.

Hay diferentes propuestas de terapia génica, pero todo está a nivel de investigación. Ni siquiera hay muchos ensayos clínicos, solo unos pocos en marcha. Lo que sí ha aumentado de forma significativa es la atención que reciben los albinos.

Lluís Montoliu, junto a una miembro de la Asociación ALBA

- ¿Se refiere a la atención oftalmológica específicamente?

-

Sí. La atención que reciben las personas con albinismo es mucho mejor desde el punto de vista oftalmológico. Ya no se trata solo del tema de la piel, de quemarse o no quemarse. Todos nos quemamos.

Lo que pasa es que las personas con albinismo se queman antes, porque a muchos les falta la pigmentación. Pero ahora se intenta resolver o mejorar esa visión tan pobre que tienen, mediante gafas, mediante binoculares, lupas, una especie de catalejos, o algún sistema de ampliación.

Ha habido un cambio radical para las personas con albinismo. Los teléfonos y sobre todo los iPads permiten a las personas con albinismo hacer zoom y ampliar el texto tanto como necesiten. Las personas con albinismo leen muy de cerca, a 2 o 3 centímetros.

- El avance de la tecnología mejora su calidad de vida.

- Hoy, con archivos en PDF o formatos ampliables, todo es mucho más accesible. Y no solo es útil para el albinismo: también para otras discapacidades visuales.

- No hace falta ser ciego para tener una discapacidad visual. Ver mal es incluso más difícil de explicar. ¿Cómo le dice un niño a sus padres que no ve bien? ¿Cómo explica cuánto de mal ve?

- ¿Cómo se resuelve eso? ¿Cómo se pueden enterar los padres?

-

Para ayudar a entender su realidad visual, creamos un corto junto a Patty Bonet titulado Lo ves, que reproduce en vídeo cómo ve realmente una persona con albinismo. Fue revelador para muchas familias.

Fue la primera vez que muchos padres y madres entendieron cómo de mal veían sus hijos. Fue bastante emotivo.

Un miembro de la Fundación Ruta de la Luz revisa la vista a un niño albino en un colegio

- Antes hablábamos de avances a nivel general. Pero a nivel personal, desde que se dedica a la investigación del albinismo, ¿qué logros destacaría?

-

Hemos hecho bastantes avances importantes, creo yo. Desde el año 2013, se produjo una pequeña gran revolución en la biología: el descubrimiento de las herramientas de edición genética CRISPR.

Gracias a ellas, hoy podemos replicar en ratones exactamente la misma mutación genética que tiene una persona con albinismo. A estos ratones los llamamos “ratones avatar”.

Como en la película Avatar de James Cameron de 2009, en la que los seres azules están conectados mentalmente con una persona. Llevan la misma alteración y nos permiten investigar lo que ocurre sin intervenir directamente sobre humanos. Es una forma ética y muy precisa de entender mejor la condición.

- Interesante metáfora.

-

Esa es la metáfora que yo uso. Yo puedo hacer experimentos con los ratones que llevan la mutación de una persona… pero no los puedo hacer directamente con las personas. No es ético, está prohibido.

Pero sí que puedo trabajar e investigar con ratones que llevan exactamente la misma mutación. Y eso, que puede parecer una cosa menor, es un avance extraordinario.

- Hablando de animales con albinismo, recuerdo al mítico Copito de Nieve del Zoo de Barcelona. ¿Tuvo algún tipo de relación o contacto con él?

-

Tuve mucho contacto. Copito de Nieve tenía prácticamente mi misma edad. Yo nací en 1963, y él llegó a Barcelona en 1969, acabando en el Zoo. Cuando era más joven y aún vivía en Barcelona, lo fui a ver muchas veces. Y era toda una experiencia. Porque como nosotros, es un primate. Los gorilas son animales muy similares a nosotros.

Cuando lo mirabas a través del cristal, no sabías si eras tú el que lo mirabas a él o él el que te miraba a ti. No sabías quién estaba dentro de la jaula. La sensación era que él te observaba como si tú estuvieras en una jaula más grande, y tú lo mirabas como si él estuviera encerrado.

En 2003 lo tuvieron que sacrificar porque, como muchas personas con albinismo —sobre todo en África, donde no tienen cuidados dermatológicos—, desarrolló un carcinoma de piel. Un carcinoma que hizo metástasis. Le producía mucho dolor y no se podía operar. Así que tuvieron que aplicarle la eutanasia.

El mítico Copito de Nieve, un gorila albino, en archivo

- ¿En ese momento ya se conocía cuál era la causa de su albinismo?

- No. No sabíamos por qué Copito de Nieve era albino. No teníamos ni idea de qué gen tenía mutado. Pero tenía los ojos azules. Lo que me hizo pensar que sí que tenía algo de pigmentación en la retina. No era un albinismo clásico.

- ¿Investigó algo más al respecto?

-

Sí. La Universidad Autónoma de Barcelona conservaba tejidos de animales fallecidos del Zoo. Les pedí que me enviaran los ojos de Copito. Y lo hicieron.

Hicimos investigación, y vimos que, efectivamente, la retina de Copito de Nieve tenía pigmentación. Por tanto, no era un tipo de albinismo clásico, de los que tienen cero pigmentación.

Otro ejemplo de lo que te decía: hay distintos tipos de albinismo en los que hay cierta pigmentación. Finalmente, Tomàs Marquès-Bonet, un investigador del Instituto de Biología Evolutiva de Barcelona, descubrió la causa de su albinismo.

- Ha mencionado África. Donde el albinismo está muy estigmatizado, e incluso perseguido en algunos casos.

-

Nacer sin pigmentación en Europa ya hace que una persona destaque. Si naces sin pigmentación en Suecia o en Noruega, pasarás bastante desapercibido, porque ya de por sí esa población tiene muy poca pigmentación. En España tenemos bastante más, y aún se nota.

Pero si naces con albinismo en medio de una familia o una comunidad de piel muy oscura, entonces destacas muchísimo. Y eso, que no debería representar ningún problema, desde hace bastantes años se ha convertido en un acto de brujería.

Se ha transformado en una idea absolutamente maquiavélica y totalmente irracional e inaceptable: que tener una parte del cuerpo de una persona con albinismo trae "suerte, salud y éxito" a quien la posee.

Una niña albina juega con otros niños en África

- ¿Sigue ocurriendo hoy?

-

Sí. Parece tan terrible que cuesta creer que sea verdad, pero desgraciadamente lo es. Y no tiene nada que ver con tribus tradicionales. Tiene que ver con esas creencias. Hay todo un mercado. Hay secuestros. A las personas con albinismo muchas veces las mutilan, les cortan una mano, una oreja, un pie, o incluso las matan y las hacen pedazos… o las dejan vivas después de amputarles algo.

Eso ha provocado que muchas personas con albinismo —sobre todo en países como Tanzania, que desgraciadamente es el ejemplo más salvaje de todos— se agrupen en guetos, se protejan, y vivan en lugares cerrados donde están todos juntos.

- Se forman comunidades de albinos.

-

Como la mayoría de personas con albinismo en África tienen la misma mutación, forman pareja entre ellas. Un chico con albinismo con una chica con albinismo del mismo tipo: todos sus hijos nacerán con albinismo. Así, por ese efecto protector de agruparse, se produce un aumento del número de personas con albinismo.

Mientras que en el resto del mundo puede haber una persona con albinismo por cada 10.000 o 20.000 nacimientos, en Tanzania puede haber una por cada 1.500. Diez veces más.

- ¿Trabajan con esas comunidades?

-

Sí, colaboramos. Ante esta situación, han surgido asociaciones y ONGs que intentan proteger a las personas con albinismo, especialmente en países como Tanzania.

Se preocupan por proteger y presionar a los gobiernos de esos países africanos para que persigan legalmente a los secuestradores, mutiladores y asesinos de personas con albinismo.

Imagen de las 17 Jornadas ALBA, en 2023

- ¿Han documentado estos problemas de alguna manera?

-

Sí, todo esto lo contamos en una película que está en Netflix. Es un documental que se llama Hombre negro, piel blanca, y que habla precisamente de cómo se vive el albinismo en África.

Allí no tienen acceso a dermatólogos como tenemos aquí. Y lo que aquí puede ser una pequeña lesión, que te la curan rápidamente, allí, si no hay nadie que la trate, esa pequeña lesión va creciendo, se agrava, se extiende, puede hacer metástasis… Eso hace que la mayoría de personas con albinismo en África mueran antes de los 40 años. De una forma totalmente gratuita e innecesaria.

- ¿La atención psicológica a la comunidad albina ha progresado tanto como la investigación científica?

-

Las personas con albinismo, desde pequeños, sufren un estigma. Los niños pueden ser muy crueles en la escuela. Identificar a alguien que es diferente suele derivar en burlas, humillaciones, exclusiones… Casi todas las personas con albinismo han pasado por algún episodio —o muchos— de ataques, ofensas, insultos.

Y eso les ha marcado. Hay personas con una personalidad fuerte que han podido salir adelante, y otras que lo han pasado realmente mal.

Ahí, la clave —y el grupo con el que siempre intentamos trabajar— son los profesores. Los maestros y maestras tienen que frenar esos comportamientos desde el principio y transformar un supuesto problema en una oportunidad de integración.

Porque el hecho de que en una clase haya un niño que sea diferente a los demás puede servir para enseñar a los demás que no por tener un aspecto distinto hay que tratarlo de forma diferente. Hay profesores que aprovecharán esta oportunidad y explicarán qué es el albinismo y por qué no hay que rechazar a estas personas. Y hay profesores que no hacen nada y dejan que el niño sea atacado.

- Al final la responsabilidad está más en los adultos que en los propios niños, ¿no?

-

Exactamente. Mira, hasta cierta edad —cinco o seis años— los niños no se dan cuenta de que unos son distintos de los otros. Un niño de piel clara y uno de piel oscura juegan juntos sin problema. Es más tarde cuando, por lo que escuchan en casa o por lo que nadie les explica bien, acaban sacando la conclusión de que esa persona con una piel distinta es “diferente” en un sentido negativo.

Y lo mismo pasa con una persona de piel blanca, que de repente recibe comentarios como “este es un abuelo”, “este es un fantasma”, “eres sueco", o "eres un espíritu".

Tienen que tener la cabeza muy bien amueblada para no caer en depresiones o problemas de autoestima. Desgraciadamente, de vez en cuando hay personas que lo pasan muy mal y que después necesitan tratamiento psicológico.

- ¿Cómo empezó su vínculo con la asociación ALBA?

-

En enero de 2005 me escribió un padre de Alicante, que tenía un hijo con albinismo y otro sin. Me dijo: “He encontrado tu página web. Veo que trabajas con albinismo en ratones. Mi hijo tiene albinismo. ¿Vendrías a explicarnos qué es esto del albinismo? Porque los médicos no nos explican nada”.

Y yo pensé: “Pues claro que sí, iré para allá.” Pero inmediatamente también pensé que nunca había hablado con personas con albinismo. Llevaba muchos años estudiándolo, pero desde un punto de vista biológico, con animales de laboratorio.

Llego a Alicante, y no solo me encuentro con esa familia, sino con muchas otras. Les explico, les gusta y me vuelven a invitar. Hacemos dos o tres seminarios más durante ese primer año… y eso lleva a que esos primeros padres sean los fundadores de ALBA en 2006.

- Y desde entonces sigue formando parte activa.

-

Sí. Yo formo parte de ALBA desde el principio. He sido asesor científico y sigo siéndolo. Cada año nos reunimos al menos una vez, a veces incluso dos o tres. Siempre hay una parte informativa, que es la que me toca a mí, y lo hago con mucho gusto.

Siempre hay padres nuevos, siempre hay madres y padres con hijos con albinismo que acaban de nacer y que necesitan la misma información que ya han recibido otros padres de mí en años anteriores. Así que yo soy quien tranquiliza a las familias y les explica qué es esto del albinismo.

Después, colaboro en todas las campañas e iniciativas que hacen. Hemos hecho vídeos, libros, trípticos, programas de radio, de televisión… Siempre estoy dispuesto. Cuando me llaman para hacer cualquier cosa, siempre me tendrán a su lado.

💥Ya está disponible la nueva edición de la revista de #albinismo Latinoamerica de los Amigos de Argentina @albinismofunda1 con la colaboración del Dr. @LluisMontoliu compartiendo su pasión en el estudio del albinismo y #genetica.

— ALBA albinismo (@ALBA_albinismo) November 2, 2021

📸 Foto de portada de Ana Yturralde

🔽🔽🔽 pic.twitter.com/mnUrNJv9ey

- De cara al futuro, ¿tiene algún reto pendiente?

-

Me gustaría llegar a disponer de una terapia que fuera eficaz y segura. Las dos cosas. De hecho, primero debería ser segura y luego eficaz. Una terapia que, según el gen que tengas alterado, permitiera recuperar la función de ese gen.

Y no hablo de la piel. Porque la puedes tratar con cremas, ropa o gorras. Me refiero a la visión. Algún tratamiento que aplicáramos en los ojos de un niño con albinismo para que, si no consigue una visión como la del resto de personas sin albinismo —una visión normal—, al menos consiga una visión mejorada.

- Una pequeña mejora ya significaría mucho.

- Si a una persona que tiene una visión de un 5%, conseguimos doblarle la visión, pasa a un 10%. Y puede parecer poco, pero significa duplicar tu capacidad visual. Eso puede marcar la diferencia en su día a día, en su autonomía.

- ¿Qué es lo que más le gusta de ser científico?

-

Ser investigador te permite descubrir cosas por primera vez y te permite hacer preguntas para intentar entender el mundo que nos rodea. La naturaleza. En mi caso, los ratones o las personas.

A menudo tenemos estos momentos en los que descubrimos algo que nadie antes había descubierto. Es muy gratificante.

- ¿Cuánto cuesta llegar alcanzar esos momentos?

-

Tienes que trabajar muchos años, picar mucha piedra, hasta llegar a tener uno de esos momentos de eureka. Esos momentos pueden llegar… o no llegar. Hay que estar preparado. Por eso, siempre tienes que estar atento a las serendipias. Es algo que nos ha pasado con el albinismo.

Cuando descubrimos que el problema de visión no era debido a la melanina, sino a la L-dopa, para mí fue un momento impresionante.

- ¿Siente que toda su entrega ha sido reconocida?

-

Tengo la suerte de haber sido reconocido. Me han dado muchos premios, y he recibido el reconocimiento por parte de la gente. Pero no es algo que yo necesite contar.

Más allá de obtener nuevos conocimientos o de publicar nuevos resultados, hay algo que me resulta incluso más gratificante. Cuando me siento con una familia que tiene un hijo con albinismo, les explico todo lo que les tengo que explicar… y lo entienden. Poder ayudarles a entender por qué su hijo es como es. Es extraordinariamente gratificante.

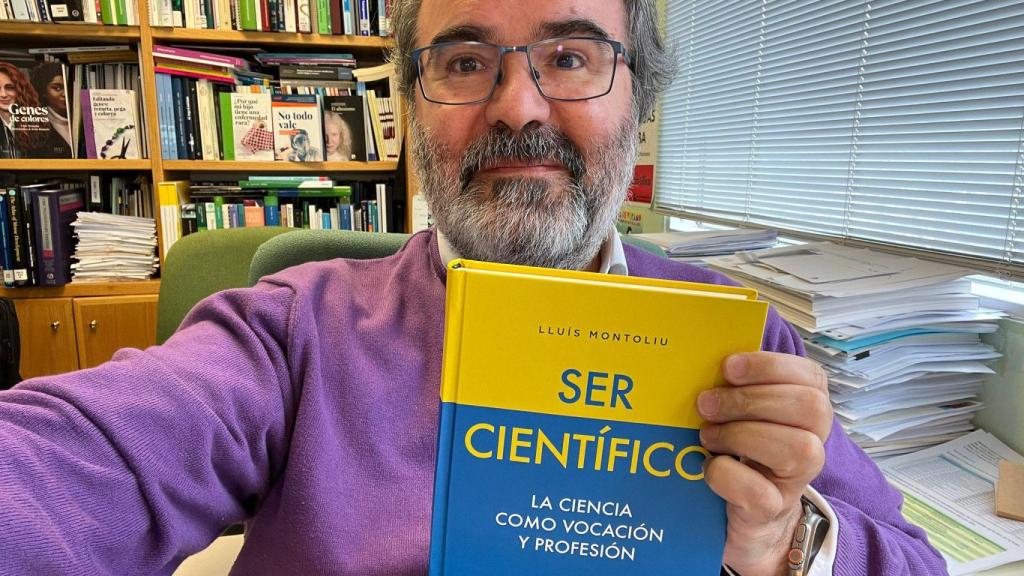

- Acaba de publicar el libro Ser científico. ¿Que retorno está obteniendo?

-

Ser científico está funcionando muy bien. Se agotó la primera edición, y ahora estamos con la segunda. Lo voy a presentar en la Feria del Libro de Madrid, el día 15 de junio.

Es un libro autobiográfico, donde explico qué significa ser científico. No solo como profesión, sino como vocación. Explico etapas de la vida de cualquier científico o científica: la infancia, la adolescencia, la carrera, el doctorado, el postdoctorado, la estabilización…

Lluís Montoliu, con su nuevo libro, 'Ser Científico'

- En una entrevista mencionó que es muy crítico con la idea que tienen algunos de crear superhombres. ¿Le preocupa el futuro que plantea el transhumanismo y la ingeniería genética?

-

Mucho. Me interesa especialmente la ética científica. Nosotros tenemos herramientas hoy en día que permiten modificar el genoma. La pregunta es: ¿tenemos derecho a usarlas para cualquier cosa?

Hay países, como España, que han firmado el Convenio de Oviedo de 1997, y que prohíben expresamente modificar embriones humanos. Pero hay otros países que no lo han firmado, o que no tienen ninguna regulación. Y eso es muy peligroso.

Hay quien piensa: “Si yo tengo un gen que me hace más propenso a tener colesterol alto, lo edito, me lo quito y ya está”. Pero cada gen tiene muchas funciones distintas. No puedes modificar uno sin saber qué más estás tocando. Eso se llama pleiotropía.

- Es decir, puede estar arreglando una cosa y estropeando otras sin darte cuenta…

- Exactamente. Y eso puede tener consecuencias muy graves. No es tan sencillo como “elimino este gen y soy más sano”. No. Puedes generar otros problemas, efectos secundarios inesperados. Por eso hay que ser muy prudente y, sobre todo, éticamente responsables.