'Confesiones de un melómano'

‘Ponlo en cinco’: Confesiones de un melómano

No se puede describir la vivencia de un concierto. ¿Cómo es posible hablar sobre música? No se puede. Ni de música ni, en general, de arte

Recuerdo que un sargento bastante bruto de mi cuartel, para dirigirse a los reclutas despistados, soñadores o mentalmente ausentes, les interpelaba así:

–¡Eh, tú, Pink Floyd!

Decía Pin Floi. Con eso está dicho todo. La música es un reino paralelo a la vida o un substrato inalcanzable, aunque recupera recuerdos, los modifica y realza, puede aportarles ilusión de trascendencia. Pero hablar de la música sólo tiene sentido si uno sabe solfeo y habla con alguien que también puede leer una partitura, y entonces será una conversación técnica, de la que se escapa lo fundamental, lo incomunicable. No, ni así. Pero si además incurrimos en vaguedades emocionadas, todo es literatura. Me he metido en un callejón sin salida. Pero entremos en ese callejón.

Mi afición empezó en las noches de ópera en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona a las que me llevaban mis padres cuando era niño –y que se prolongaban al día siguiente en casa, escuchando el disco de la ópera de la víspera, aunque con otro reparto, claro, de manera que se prestaba a comparaciones y manifestaciones de preferencia por el espíritu de la Callas o la Tebaldi–. Y ha acabado, ahora, cuando sólo escucho música en el gimnasio, mientras hago ejercicio físico, con los benditos auriculares, que me salvan del chimpún de la música ambiental.

¡Menuda trayectoria: del Liceo al gimnasio! Y seguimos bajando.

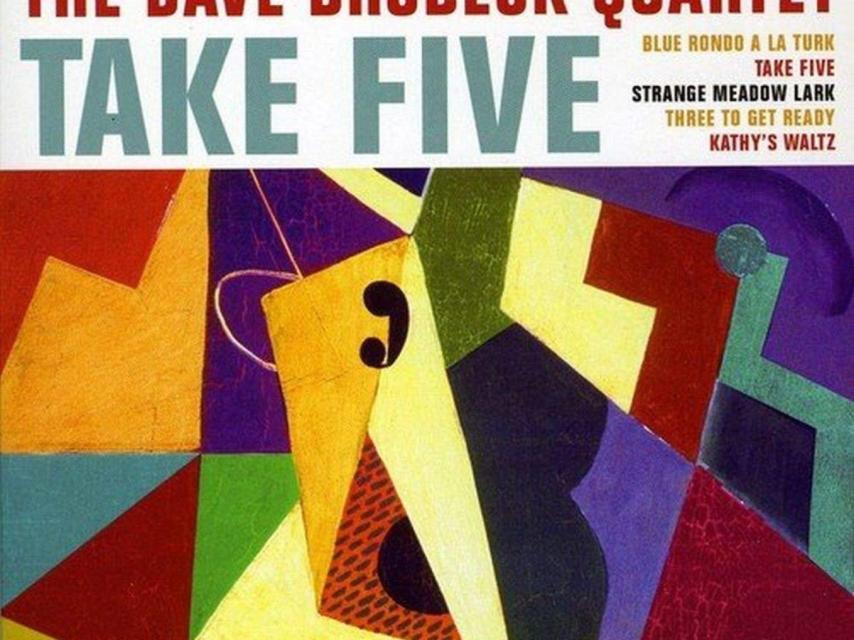

'Take Five'

¿Para qué hablar, cómo es posible hablar de música, cuando, como con las demás artes, también las que son menos abstractas, si cualquier obra se pudiera traducir a palabras sería de inmediato sobrera? ¿Para qué pintar, esculpir o componer si pudieras sencillamente describir con palabras? No se puede describir la vivencia de un concierto. Siempre me pusieron nervioso las conversaciones posteriores, a menudo emocionadas pero más aburridas e inocuas que las de esa gente que ha visto una serie en la pantalla y luego te explica detalladamente la trama. No te enteras de nada, salvo acaso del argumento. Casi prefiero ir al dentista...

Con mucha razón Gombrowicz le reprochaba a Herbert que escribiera aquellos ensayos, por otra parte tan amenos, sobre las pinturas del arte holandés que tanto le gustaban: “¿Por qué pierde el tiempo en eso? ¡Deje esa tarea absurda a los críticos!” Desde luego que se puede hablar del vigor o el estilo del director de la orquesta, de si el ritmo era más pausado o menos que en otras interpretaciones, y desplegar una batería de metáforas con cuidado para no pasarse de cursi o de pomposo se puede dar al lector una vaga idea del efecto que el acontecimiento tuvo en el oyente, y a duras penas. No se puede hablar de música, ni en general de arte. Ni, en realidad, de nada de nada. Pero estamos enviciados, y no hacemos otra cosa.

Hace muchos, años, cuando yo trabajaba en la redacción de un periódico en Barcelona, el crítico de música clásica se despidió y el director, Arias Vega, me encargó que buscase un sustituto de emergencia, un interino para cubrir la plaza mientras él trataba de contratar a un profesional del asunto. Fiché a una amiga musicante a la que había conocido en las matinales de la Orquesta Ciudad de Barcelona que dirigía Antoni Ros Marbá a las que yo asistía con constancia sistemática los domingos en el mentado Palacio. Acudíamos a aquellas matinales mi novia y yo, y a partir de la ruptura iba a solas, lo que agregó a aquellos conciertos un trasfondo un poco nostálgico, y por cierto que prolongaba la mañana musical escuchando a las coblas sardanísticas, o bandas, y observando los corros de bailarines ante la catedral, de manera que la mañana entera del domingo era una melodiosa evasión de la prosa de la semana.

(Cuando me fui de Barcelona, primero en dirección a Madrid y luego al extranjero, quién me iba a decir que de vez en cuando pondría en el tocadiscos un LP de sardanas que había tenido la prevención de traerme desde Barcelona, y que por más que me aburran todavía ahora cuando me dan una buena noticia tengo el impulso de ponerme en pie, y dar unos pasos de baile y saltitos mientras tarareo: titurituri tuturi tutú).

Aquella chica a la que contraté para El Periódico como crítica interina era una sensible melómana, cantante ella misma en varios coros, pero un poco bohemia e informal y llegaba a la redacción a última hora de la tarde trayendo consigo, en vez de los perceptivos dos folios a doble espacio, una arrugada cuartilla en la que había garabateado algunas frases sobre el concierto de anoche. Se me ponían los pelos de punta, me daba taquicardia la tarea que me aguardaba: sentado ante el ordenador, le preguntaba:

–“Vamos a ver, empecemos por el preludio, la obertura, ¿cómo la ha conducido el director? ¿Qué tal la primera impresión?”

Y ella respondía:

–“Era… era como… Mira, ¿sabes cuando pones en el fogón un tazón de leche y lleva un buen rato hirviendo, calentándose, chisporroteando en el fuego? Y entonces llega el momento en que empieza a elevarse con unas burbujas… hasta que se derrama…”.

Yo primero tenía que entender las analogías de la hippie, a partir de éstas imaginarme al maestro, a la orquesta, y luego traducir aquellos símiles (¿sabes cuando las flores… el primer día que las flores empiezan a abrirse… lentamente los pétalos se separan? ¿Sabes cuando estalla una tormenta de verano, que primero ves el relámpago pero luego parece que….?) a otras paráfrasis más profesionales y convencionales. En mi vida he tenido un trabajo más arduo que aquel de describir un acontecimiento al que no había asistido y que, encima, por su propia naturaleza, no se deja contar.

De lo que no se puede hablar, es mejor no decir nada. Se puede hablar de los alrededores del acontecimiento. Recuerdo a aquellos señores del palco del Liceo de mi infancia, que mientras sus esposas, más aficionadas y conscientes del momento excepcional al que asistían, del milagro de coraje de un tenor y una soprano cuando solos en el escenario llenan todo el aire del teatro con su voz, en peligro y alarde, en busca de la belleza, drama en el que, de hecho, cada oyente del público participaba…

Los señores, decía, preferían retirarse al antepalco a fumar habanos y hablar de sus triunfos y problemas, hasta que se abría la puertecita que comunicaba con el palco, asomaba la cabeza una mujer muy bien vestida y enjoyada y les avisaba: “Venid, ahora viene aquel aria tan bonita”. Che gelida manina”, por ejemplo. Entonces ellos se incorporaban, dejaban los puros humeantes en el cenicero, entraban de puntillas en el palco, escuchaban el aria, y al cabo de cinco minutos volvían al antepalco, comentando si había sido mejor la versión del año pasado, la del anterior, o ésta. Pues cada año reponían La Bohéme. Entonces me parecía que los del puro cometían un sacrilegio, ahora pienso que hacían muy santamente.

Mi amiga la de las metáforas cocineras fue rápidamente despachada y la sustituyó un crítico muy conocido que a mí me parecía que no lo hacía mucho mejor de lo que lo hacía yo sin haber asistido a los conciertos, traduciendo las abstrusas metáforas de la hippie, hablando de oídas. De todas formas el lector no se enteraba de nada salvo del entusiasmo o la decepción del crítico. Pero me alegré de liberarme de ese compromiso, pues, como ya he dicho, de lo que no se puede hablar con propiedad es mejor no decir nada. Valgan como ejemplo estos párrafos.

Partitura de 'Take Five', de Paul Desmond

O Take Five. Acaban de cumplirse 45 años desde la grabación de ese monumento del cool jazz ‘Take Five’, por el Dave Brubeck Quartet. De poco nos vale saber que está escrito en insólito compás de 5/4 (de ahí el título, Hazlo en cinco), que Joe Morello (el baterista) puso el rimo, que Paul Desmond (saxo) inventó un par de melodías con las que no sabía muy bien qué hacer y Dave le orientó: “Mira, si repites la primera, y luego usas ese segundo tema como puente y luego vuelves atrás, tienes la forma típica del jazz o la forma de treinta y dos compases, que tanto se usa en los espectáculos de Broadway, que es sección A, repites sección A, sección B –que tú llamas puente– y vuelves a A”.

O que después del primer delicioso solo de Desmond el no menos hechizante de Morello dura el doble, y luego, cuando su voz se atenúa y parece que va a callar la esperada vuelta de Desmond es muy breve y se desvanece… en un diálogo instrumental –eso es el jazz, un diálogo entre los miembros de la banda– que hace pensar en la espera… No hay manera de explicar el tiempo, ni el encanto de esta composición, ni que sea a la vez alegre y melancólica, y que haga pensar en la espera, y que según pasan los años la pieza me parezca más decepcionantemente breve… y ya no pueda escucharla una vez sino cinco o seis seguidas, hasta que enciendo un puro virtual.

Entre lo más emocionante que he leído sobre música –que no es mucho, la verdad, y por los motivos que vengo exponiendo– está una entrada de Félix de Azúa en su dietario Abierto cada día donde cuenta cómo, hallándose en Suiza, pilla por casualidad, no recuerdo ahora si en una gasolinera o en una tienda, un casete con la mejor interpretación que había oído nunca, y había oído muchas, de Des pas sur la niege” de Debussy, una composición para piano… ¿ “hipnótica y conmovedora”? ¿“triste y meditativa”? ¿ “sobre el final de la vida”? ¿Cómo definirla? ¿Cómo la definía Azúa?

En Madrid he asistido durante varias temporadas a un estupendo ciclo de concertistas de piano a las ocho de la tarde en el Auditorio, que además estaba semivacío, salvo cuando venía Sokolov, venían preferentemente virtuosos jóvenes pero ya reconocidos, algunos maravillosos, y era un placer inefable (¿cuándo volverá? ¿Ya nunca?) escucharles tocar como quien dice sólo para mis oídos. Más de una vez y de dos elegían para los bises esos tenues, lentos Pasos en la nieve. Tan conmovedores cuando los oyes, y que desaparecen según los describes.