'El arte sonoro y las edades de la música'

Las edades de la música

La historia de la cultura está entreverada con la creación musical, que nació como la manifestación libre y espontánea del alma humana antes de convertirse en una práctica sagrada y, después, en la forma de arte abstracto que más y mejor nos aproxima a la trascendencia espiritual

“La música es el único placer sensual que no entraña un vicio”. Samuel Johnson (1709-1784), el único hombre de letras británico que ha merecido el alto honor de ser al mismo tiempo un individuo real y el personaje de una obra de ficción (la biografía escrita por James Boswell es una construcción literaria perfecta), juzgaba el arte de la creación de sonidos (y el posterior deleite de su escucha) como una forma del hedonismo en la que no está presente el carácter pecaminoso con el que la Iglesia justificaría, durante mucho tiempo, la prohibición y la censura de determinados hábitos humanos, especialmente la risa. La música producía un placer instantáneo que, al contrario de lo que sucede con otros, no era merecedor de condena.

En realidad, la música no podía ser censurada: en su esencia, carece de un mensaje verbal explícito. Tampoco es, de partida, instrumento de ninguna doctrina o ideología, aunque esto no signifique que no atesore sentido. Los himnos, desde los pueblos sumerios a los Estados-nación, pasando por la fastuosa liturgia eclesial, han sido la forma más eficaz de expresar en público un sentimiento comunitario, pero esta convención social no deja de ser un añadido muy posterior y ajeno a su verdadera condición. La música, sencillamente, es música. “Et tout le reste” –como escribió Paul Verlaine– “est littérature”.

Una escena de comedia con músicos ambulantes en Pompeya

Cuando queremos decir lo que somos lo hacemos entonando una melodía. Cantando. Igual que la vida, la música es un misterio terrestre. Una presencia en nuestra existencia, incluso aunque no reparemos en ella de forma consciente. Está cuando nacemos bajo la forma del llanto. Suena también cuando morimos (en silencio o través de las notas de un responso). Y entre la obertura y el telón de nuestros días no hacemos sino interpretar –como podemos– una melodía variable que puede contener pasajes armónicos o atravesar turbulencias cargadas de disonancias.

Los filósofos primitivos creían en una música de las esferas que explicaba el universo. Los planetas y los astros, al girar sobre el vacío, producían sonidos que formaban una armonía: la sinfonía de la Eternidad. Tal idealización matemática puede equipararse con la escritura de una partitura, donde cada signo representa un sonido concreto (o un silencio) y cuya suma establece un orden en el cosmos. Intervalos, ritmo, melodías, contrapuntos. Debemos entender esta representación como una suerte de alegoría: suponer que el universo se gobierna según dictan las pautas musicales equivale a conjurar la sensación de caos que acompaña a la existencia, del mismo modo que el lenguaje articula nuestro pensamiento. La teoría de las esferas intuye una lógica en la naturaleza. Es, por tanto, una forma de consuelo humano.

El tocador de laúd (1596) de Caravaggio

¿El universo suena? La ciencia dice que no: el sonido no es más que una combinación de vibraciones que viajan, bajo el fenómeno de las ondas sonoras, a través de las moléculas. En el espacio lo que rige es el vacío. Un silencio absoluto, sin principio y sin fin. No deja de ser una paradoja, pues no existe ninguna civilización humana que no se haya expresado a través de la música. ¿Cómo explicar esta contradicción? Acaso del mismo modo que la propia existencia, de la que no tenemos más constancia cierta que la que acontece en la Tierra.

La creación musical es un atributo inequívocamente humano, aunque las máquinas ya puedan reproducir, imitar y simular sonidos. Lo evidencia la utilización de las creaciones musicales para distintos sucesos: ya sea una manifestación popular, una celebración familiar o un desfile militar. ¿La música existe de forma autónoma o depende de nuestro oído? Se trata de un viejo interrogante de la Metafísica: ¿Si un árbol cae en mitad de un bosque y nadie está allí para oírlo hace algún sonido? Dicho de otra forma: ¿Puede existir algo sin ser percibido por los sentidos o la verdadera realidad de las cosas depende únicamente de su percepción?

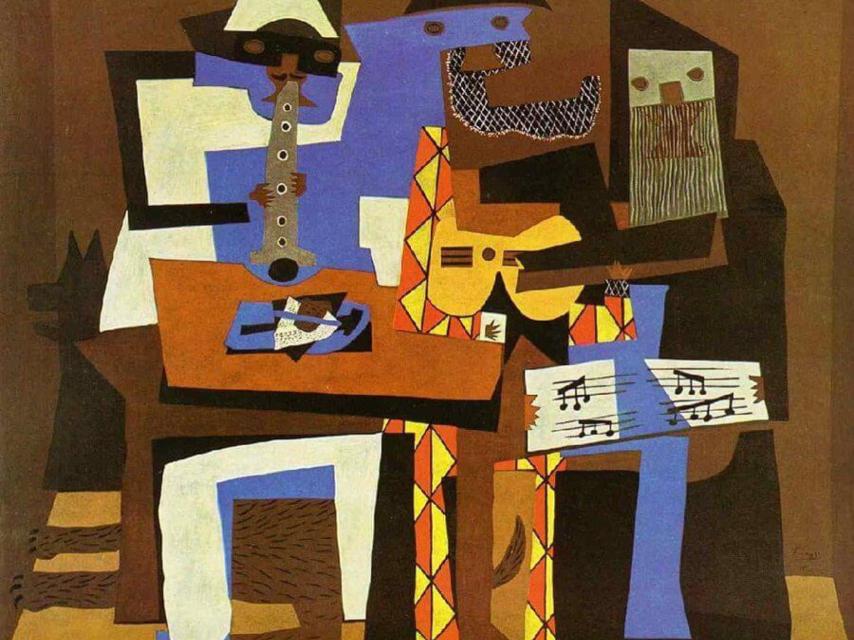

'Tres músicos'

Además de la filosofía, la música ha sido objeto de reflexión por parte de otras disciplinas, como la historia, la antropología o la teología. Tiene sentido porque hay música en todas partes: sirve para aparearse, se usa como un vehículo de ascesis mística o para acompañar las tareas del trabajo, como hacían los esclavos negros en el Delta del Mississippi que recogían algodón sin darse cuenta de que estaban inventando el blues. Los antropólogos relacionan la música con la danza y el lamento –cuya manifestación más recurrente es el canto de dolor– y con la muerte y el luto. Incluso al hablar, cantamos. Todas las lenguas tienen una dicción característica: un acento, una entonación, un soniquete. Nuestros antepasados prehistóricos inventaron el tambor, un instrumento tan viejo como la historia. El lenguaje ancestral de sus sonidos servía tanto para celebrar las buenas cosechas como para decir adiós a un difunto.

Igual que los seres humanos, la música tiene edades. Puede ser joven, madura o vieja en términos temporales, pero cuando suena siempre es nueva, acto, un perpetuo presente, aunque su origen se pierda en la noche de los tiempos. La religión, encargada de registrar los dos hechos capitales de la vida –el nacimiento y la muerte– hizo de ella una forma de adoración a los dioses, ya fueran paganos o cristianos. En el antiguo Egipto y en Mesopotamia existían los instrumentos de cuerda y aire. En la Grecia la música formaba parte de la educación. La épica es el canto que se dedica a los héroes de las guerras. Los aedos, antecedentes de los poetas, son representados tocando una lira. Las fiestas mistéricas dedicadas al dios Dioniso eran cantadas en forma de ditirambos por parte de un coro. Los dramaturgos romanos usaron la música como un elemento escénico más, con los actores y las máscaras. Theatrum mundi.

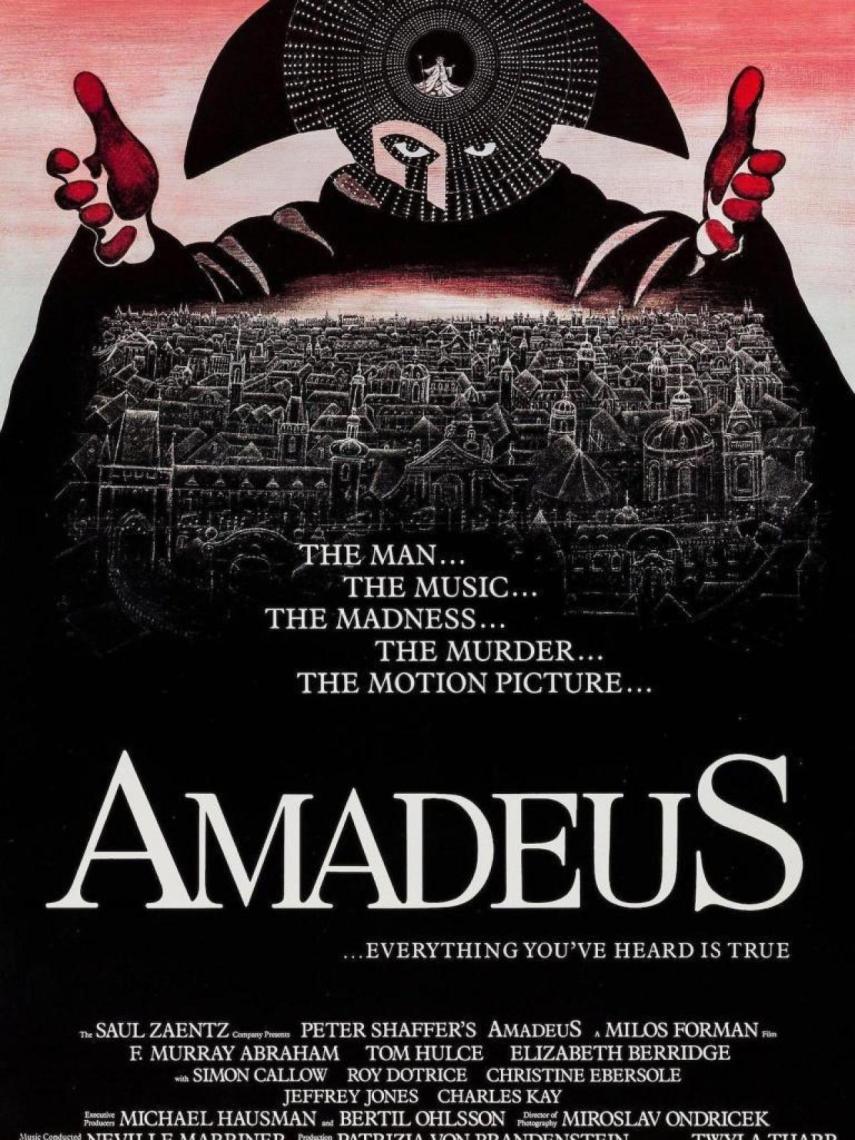

Cartel de la película 'Amadeus' de Milos Forman

Todo el espíritu de la Edad Media sigue encerrado en los salmos bíblicos y en los colosales libros de canto gregoriano, concebidos como una forma solemne de rezo. En paralelo a estos usos sacros, los goliardos y juglares usaron la música para contar historias y leyendas o practicar, con descaro, la inversión de valores del carnaval. La polifonía, surgida en Flandes, nace como un diálogo con Dios mantenido desde los atrios de las catedrales. Grandes compositores como Josquin Des Pres, Pachelbel o John Dowland –Flow my tears– fueron capaces de crear piezas musicales del mismo modo que Dios hizo el mundo. En todas las cortes de las monarquías europeas sonaban los cancioneros. En las fiestas se tañía la vihuela.

El desengaño del Barroco concibe la vida como el movimiento de un bajo continuo y Bach, el Pontifex Maximus de la música clásica, explora el sistema tonal hasta agotarlo. Es el arte y los prodigios de la fuga. Monteverdi inventa la ópera –el arte total del siglo XVII–, Purcell convierte sus melodías en la banda sonora de la dinastía inglesa y Vivaldi hace sonar todas las estaciones de la naturaleza.

Retrato de Johann Sebastian Bach en 1746, de Elias Gottlob Haussmann.

La música dibuja incluso el mapa de la cultura europea, donde la hegemonía artística se desplaza desde Italia a Alemania. En italiano y en alemán se compusieron todas las óperas y obras líricas que iluminaban los teatros del continente. Cuando uno oye Das Wohltemperierte Klavier –El clave bien afinado–, de Johann Sebastian Bach, se encuentra con la piedra rosetta de la música culta. Sus preludios y variaciones establecerían la paleta de sonidos durante dos siglos, hasta principios del pasado siglo XX.

El tránsito del barroco tardío hacia el neoclasicismo temprano –con capital en Viena– orilló el laúd y abandonó la viola de gamba en favor de formas musicales cortesanas, como la sonata o el concierto para piano, violín, violonchelo y flauta. Mozart y sus piezas galantes asombran en los cortes. La ligereza y el equilibro reemplazan al contrapunto y huyen de la solemnidad. Haydn compone sus cuartetos de cuerda para sus mecenas aristocráticos y Beethoven expresa toda la pulsión del romanticismo musical, que sustituye la condición sacra de la música medieval y barroca por el pálpito del individuo, en sus sinfonías: paisajes sonoros absolutos, orografías que cuentan los sentimientos de la modernidad.

Los tres músicos de Picasso

El solista o músico principal –acompañado por agrupaciones reducidas, como el cuarteto o el quinteto– cede su sitio a la orquesta, que inventa una nueva forma de épica combinando instrumentos. Wagner escribe la banda sonora de la mitología germánica, mientras Schubert – prodigioso escritor de lieder (canciones) como las recogidas en el ciclo de Winterreise–, Chopin o Liszt usan el piano para expresar los pliegues de la atormentada alma humana, desde la alegría a la melancolía.

Entre estos sentimientos aparece el delirio nacionalista, que redujo la riqueza de la música, convirtiéndola en un instrumento útil para la reivindicación política. Frente a la universalidad intrínseca del lenguaje de los sonidos, que no exige el conocimiento de ningún idioma ni tampoco una pertenencia geográfica, muchos compositores recurrieron a elementos del folclore para dotar a sus obras de una identidad que sirviese a fines ajenos a la creación. Müsorgski usó tonalidades ortodoxas, Ravel explora el exotismo y Chaikovski compone marchas eslavas para enaltecer el ardor patriótico. Todo lo contrario que Mahler o Bruckner, novelistas musicales que querían alzar un mundo ex novo. Debussy lleva a la música la estética del impresionismo pictórico a través de una paleta donde los timbres expresan la misma subjetividad que las notas de color dibujadas sobre un lienzo. La música ibérica despunta definitivamente con la generación de Falla, Albéniz, Turina, Granados o Joaquín Rodrigo, cuyo Concierto de Aranjuez sigue siendo el gran monumento sonoro de España.

Discos de vinilo

A partir de 1910, coincidiendo con la era de las vanguardias, el patrón esencial de la música culta –los géneros bastardos, como el flamenco, carecían de consideración artística a pesar de su relevancia cultural– se ve alterado por el afán de experimentación. El alejamiento de los compositores de su propia tradición, en busca de otros caminos, provoca una separación (que sería irremediable) entre el academicismo y los sonidos populares. La música se escinde en paralelo con la aparición de las técnicas de grabación. Si hasta entonces sólo existían dos vías de acceso –las partituras, cuyo lenguaje era cosa de especialistas y de las élites, y la interpretación en vivo– el nacimiento de la industria discográfica inaugura otra edad musical.

Además de cultura y entretenimiento, la práctica musical podía ser también un negocio. Se difunde por la radio y la televisión y se usa en el cine, que se erigió como el arte de la modernidad y sustituyó al teatro o a la ópera, a los que obligó a una reinvención acorde a los nuevos tiempos, como expresión artística total. El público ya no se limitaba a los oyentes y a los espectadores. Ahora incluía como clientes a las clases medias urbanas. La distancia entre la música con hondas aspiraciones artísticas y los sonidos de consumo, vinculados desde ese momento a un soporte físico –el disco de vinilo– se amplió. La primera explora la atonalidad, el dodecafonismo y el expresionismo; los segundos sacan de las catacumbas músicas como el jazz, el son cubano, el tango argentino, el blues o el flamenco.

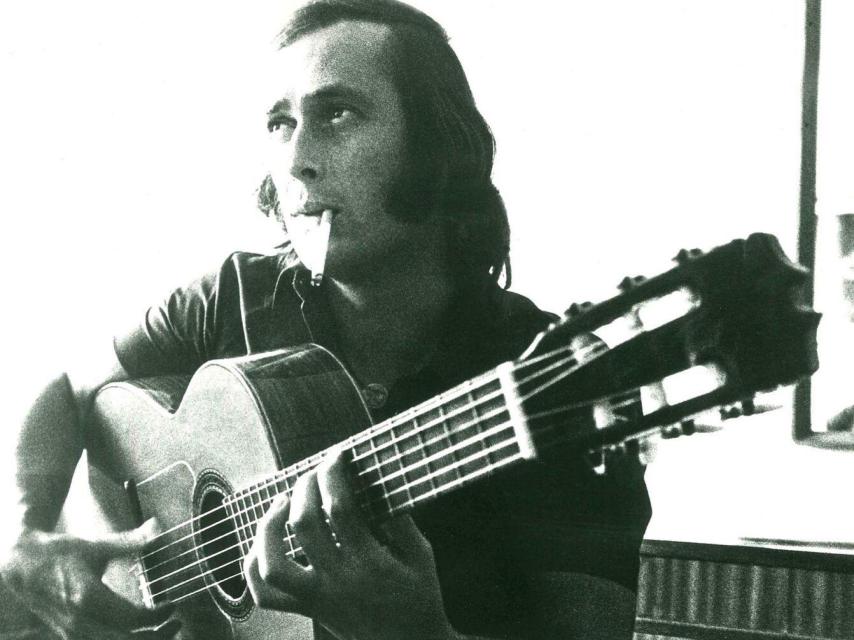

Paco de Lucía

La incorporación de estos ritmos al paisaje sonoro contemporáneo llena la práctica musical de heterodoxias de raíz popular que, frente a la experimentación de los creadores clásicos, que no retornarán a la armonía, la melodía, la forma, los timbres y los ritmos de siempre, pero sin renunciar a las disonancias y a los ritmos sincopados, hasta el neoclasicismo, como muestra la música de Shostakóvich, educan el gusto musical de las clases medias y democratizan los espectáculos. Esta popularización musical es equiparable a la reforma religiosa luterana: a partir de ahora cada individuo, y también cada familia, puede oír la música que prefiera en un disco o asistir a cualquier recital, igual que los protestantes leían las Sagradas Escrituras sin la –obligada– intermediación de un sacerdote. Es el fin del monopolio de la música culta.

La industria cinematográfica, que contrata a músicos de prestigio para que compongan las bandas sonoras de sus películas, explora todas las capacidades ambientales y narrativas del sonido, pero sin caer en los excesos del vanguardismo musical, que a excepción de instantes y movimientos muy concretos, como el minimalismo, va alejándose cada vez más de los gustos mayoritarios del público contemporáneo. Estados Unidos vive en los años veinte, antes del crack de Wall Street, la era del jazz.

Mural de Bob Dylan en Minneapolis, obra de Eduardo Kobra

A mediados de los años 50, coincidiendo con la bonanza económica de la posguerra, la revolución juvenil –imposible sin la invención del transistor, que permitía a los adolescentes oír las emisoras de radio a solas, al margen del control de sus padres– convierte a la música en la bandera de su rebelión. El rock & roll, surgido de la confluencia entre la música folk, country & western y el blues, inclina la balanza a favor de estas nuevas músicas populares, que se sitúan en el centro del canon musical del siglo XX y convierten a las discográficas en empresas globales parecidas a las compañías tecnológicas.

Su expansión, vinculada los mass media analógicos, funda una nueva mitología que comienza con Elvis Presley, prosigue con The Beatles y The Rolling Stones y encuentra en Bob Dylan, summa de todas las tradiciones de la música norteamericana, a su Shakespeare. La guitarra eléctrica se convierte en el símbolo de esta monarquía de nuevo cuño. La Gibson Les Paul, el Santo Grial del rock, es el nuevo Stradivarius. La cultura pop explota. Los músicos venden millones de discos, hacen interminables giras mundiales, se convierten en millonarios y colonizan un Olimpo cultural análogo al de las grandes estrellas de Hollywood. La música negra compite con la blanca. Los musicales de Broadway sustituyen a las grandes óperas. Los antiguos géneros menores –como el cabaret o el vodevil– adquieren rango artístico gracias a los musicales, que saltan de los teatros a las pantallas y duran décadas en las carteleras.

Una imagen de una guitarra Gibson Les Paul Standard Tobacco Burst

En la España de la posguerra se oyen tangos, boleros cubanos, música hispanoamericana y coplas. La bossa nova se mide de igual a igual con el jazz y el mambo hace que las salas de fiestas se abarroten. La invención del walkman, antecesor del Ipod, convierte a la música en un bien portátil, anunciando un futuro –que es nuestro presente– en el que las creaciones musicales se trasladan desde los formatos físicos, como el disco compacto, a internet –a través de las redes de intercambio de archivos– para instalarse a continuación en la nube digital, inaugurando la vigente era del streaming. Las sucesivas mutaciones de soporte convierten las canciones en una mercancía al alcance de todos, prácticamente gratuita, pero degradan la vieja concepción de la música como una sublime creación cultural. Plataformas digitales, como Spotify, Deezer o SoundCloud, han transformado la música en una comodity, desacralizando lo que nació como una expresión espontánea y libre de la raza humana, después se convirtió en un cauce práctico para religiosidad y, más tarde, en la expresión más sublime del arte.

Schopenhauer otorgaba a la música el poder de conseguir que el intelecto deje de estar al servicio de la voluntad, hacer que nuestro ego se diluya y lograr que el tiempo, de caducidad inevitable, pareciera que se detiene. La experiencia musical, que sólo sucede en el tiempo, igual que la arquitectura es un arte imposible sin el espacio, nos convierte en seres eternos, universales, sin deseos, sin anhelos, sin envidias. “La música” –escribe el filósofo de Danzig, devoto de las composiciones de Mozart y Rossini– “no habla de las cosas, sino del bienestar y de la aflicción en estado puro: se dirige directamente al corazón. No tiene mucho que decirle a la cabeza”. Es un absoluto. Metafísica sentimental. Arte sonoro. La abstracción creativa que nos habla de cómo somos y más y mejor nos acerca a la idea de Dios.