Manu Chao

Manu Chao, el empecinado

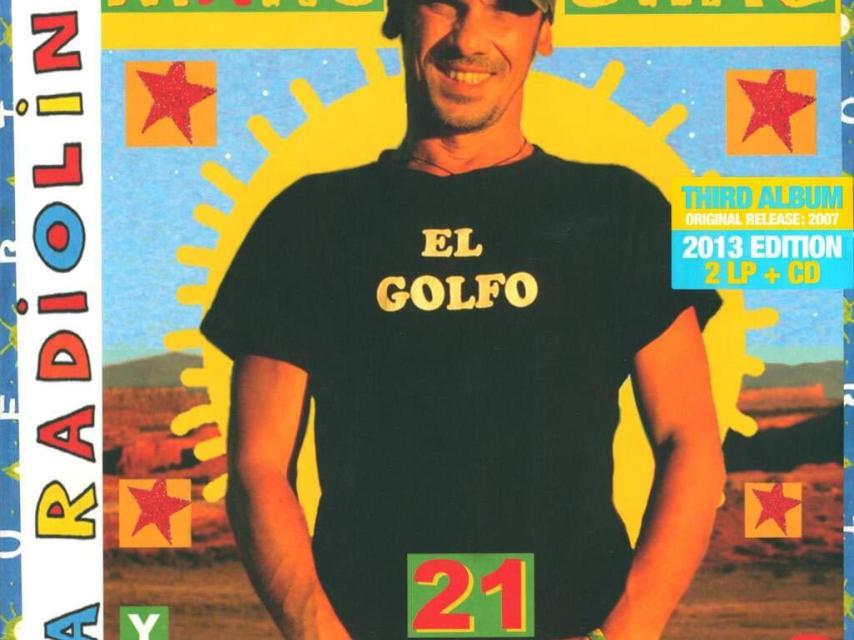

Diecisiete años después de La Radiolina, su último álbum de estudio, el músico francés entrega Viva tu: una veintena de nuevas canciones que reinciden en su consabida fórmula de reciclaje sonoro y melancolía altermundista

En su reciente --y muy recomendable-- novela gráfica Raíces de Ginseng (Astiberri, 2024) Craig Thompson confiesa que estuvo muchos años tratando de escribir la historia de cómo se pasaba los veranos de su infancia recolectando ginseng en los campos de la América profunda. En turnos de diez horas al día, siete días a la semana, junto a sus hermanos pequeños. Su editor, hiperventilando, le dijo --aduciendo al origen y popularidad de la raíz en Asia-- que no se le ocurriera escribir sobre eso, que era un claro ejemplo de apropiacionismo. Por suerte para nosotros, al final, y después de muchos intentos frustrados por dibujar otras cosas, no le hizo caso.

De una apropiación parecida se le podría acusar a Manu Chao (Paris, 1961), antiguo capo de la multibanda Mano Negra y santón –probablemente involuntario—de la música llamada mestiza y del movimiento antiglobalización de finales del siglo XX y principios del XXI. Su imagen, mensaje y popularidad –llegó a ser líder de ventas en varios países europeos y americanos-- le convirtieron en el referente de todos los multiculti, algo así como en el subcomandante Marcos de la escena alternativa, con uniforme y todo: el prescriptivo gorrito boliviano, la camiseta futbolera de la selección de los pueblos indígenas y aquellos sempiternos pantalones pirata como de hobbit perroflauta. Aunque, pensándolo bien, ese atuendo nos resulta más simpático y coherente que los carísimos chándales de luxe y la tonta devoción por las marcas de las actuales estrellas de la mal llamada música urbana.

'La radiolina'

Sus discos representan el epítome de una mezcla bien especiada que reúne entre sus ingredientes trazas de rai, chanson francesa, rumba y reggae, de ska y rockabilly. Mejunje indigesto, dirán los odiadores. Los canta, además, como para rizar el rizo, utilizando registros barriales de francés, castellano, inglés, catalán o gallego/portugués. Todos los idiomas, el idioma. Todas las melodías, la melodía. ¿Entonces? Entonces la acusación de apropiación indebida --atendiendo a criterios de coherencia estilística y vital— nos resulta, a todas luces, injusta. ¿A qué tradición pertenece la obra de un parisino de un barrio de las afueras, hijo de una vasca crecida en Argelia y de un periodista gallego que se exilia a Francia en el franquismo? ¿Qué idioma tiene que utilizar en sus canciones una banda que se pretende nómada e internacionalista? ¿De qué tradición debe beber?

La respuesta la encontró pronto, “deprisa, deprisa”, se puede leer en uno de sus tatuajes, resultado de su fascinación por la película de Carlos Saura. “Uno pertenece a trece o catorce bandas (Joint de Culasse, Hot Pants) hasta que encuentra la suya”, declaró antes de consagrarse a Mano Negra –el nombre hace referencia a un grupo anarquista andaluz--, el combo salvaje que de la mano de su hermano Antoine y de su primo Santi Casariego que puso patas arriba la manera de entender los directos –orgías polirrítmicas, consignas multilingües-- y las giras de toda la industria musical.

A fin de cuentas, aquella banda –que iba mutando, reclutando y expeliendo músicos allá por donde pasaba: cuatreros libertarios al asalto de todos los escenarios— era, de alguna manera, la suma de trece o catorce maneras de entender la música popular, de trece o catorce tradiciones artísticas complementarias. Álbumes como Patchanka –nombre con el que se autodenomina ese nuevo sonido--, King of Bongo, Puta’s Fever o el insuperable Casa Babylon todavía hoy resultan estimulantes e inmarcesibles. En sus momentos de máxima popularidad llegaron a realizar dos conciertos por día y son famosas sus tensiones y competitividad en la gira en las que telonearon a su (ex-ídolo) Iggy Pop en la gira norteamericana. Todavía se recuerda que el estreno ibérico de Mano Negra en la sala Revólver tocaron con bongos versiones libérrimas de los Stooges.

'Próxima estación, esperanza'

Más que exhibir una visión folklórica, exótica o neocolonialista de lo que llamamos world music –palabro que designa algo así como a las músicas ajenas al imperio anglosajón-- el sonido que encontraron representaba una suerte de colonización a la inversa. El virus de lo marginal fertilizando de nuevo la tradición occidental. Sus letras combinaban la fiesta y la denuncia, el mensaje contestario, el fanatismo futbolero, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el baile. El sincretismo desprejuiciado y popular como modus vivendi. Sus managers de entonces cuentan que en determinada circunstancia –si se hubieran plegado a los dictados del mercado-- hubiesen podido llegar a ser tan populares (y millonarios) como U2 o Coldplay.

Pero la banda que tenía que ser la de su vida murió de agotamiento. En una de sus quijotescas giras --en barco de carga, en tren a vapor por vías muertas del interior de Colombia—acabaron de hartarse unos de otros. Las desavenencias entre los integrantes cada vez eran mayores. El tren ---cargado de hielo, malabaristas, músicos y hasta un tatuador—que recorría Colombia por las vías muertas de unos territorios azotados por las guerras intestinas entre las guerrillas, el narco y los militares fue demasiado, incluso para ellos. Viaje hacia el centro de la noche. El embajador francés accedió a firmar los permisos necesarios para la travesía pero les aseguró que acabarían muertos en algún conflicto.

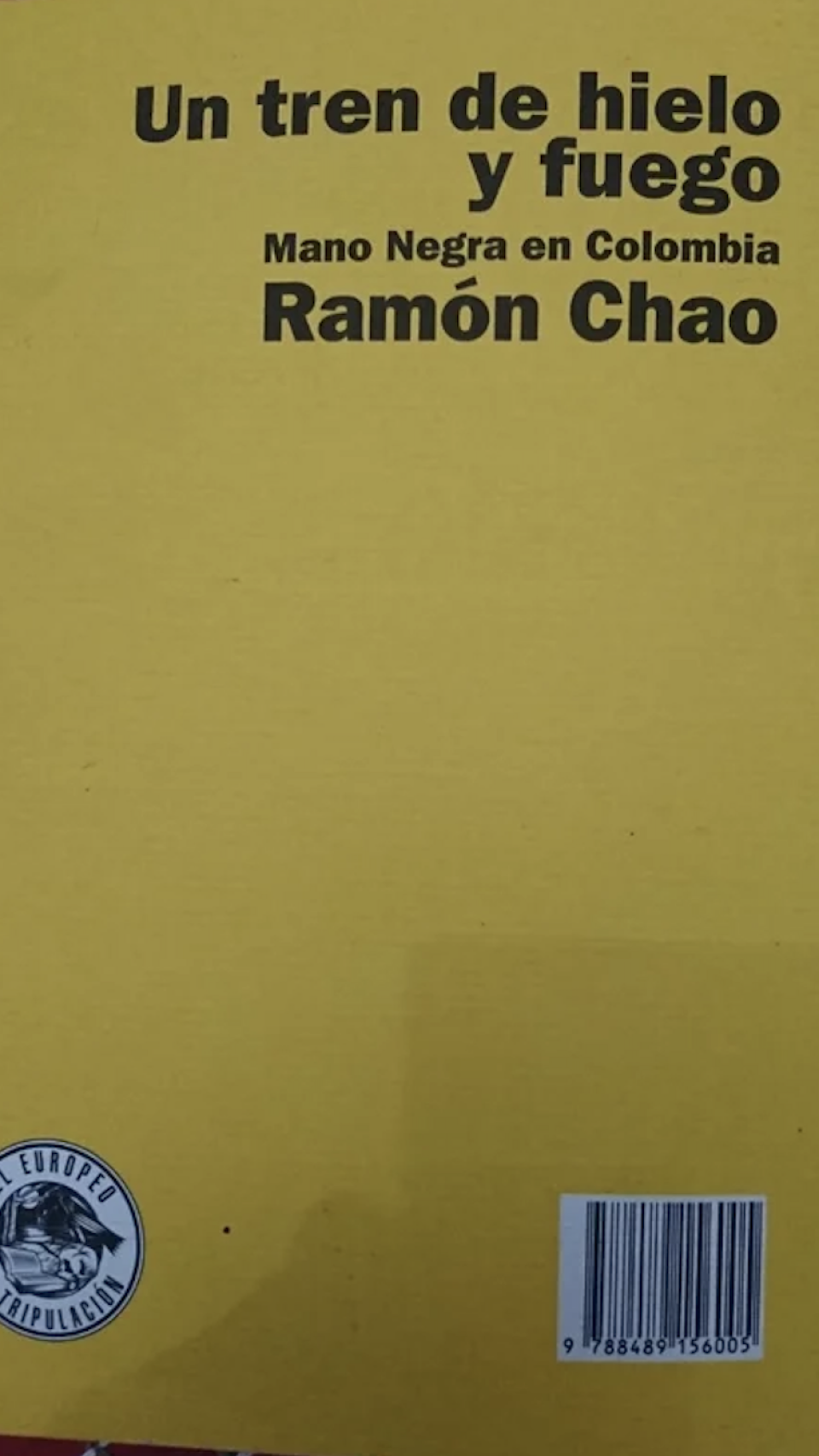

'Un tren de hielo y fuego. Mano negra en Colombia'

Lo narra de fábula su padre, Ramón Chao, en la crónica Un tren de hielo y fuego: Mano Negra en Colombia, donde confiesa que no pudo dejar solos a sus dos hijos en aquella aventura tan arriesgada y vive junto a ellos el derrumbamiento del grupo. El estrés y la convivencia fuerza la máquina y el grupo acaba pagando el exceso de idealismo. Murió de muerte artística. De malas maneras. En fin, Casa Babylon no se tocó nunca en directo. Mano Negra era una familia que se disgregaba. Deciden no resucitar el nombre del grupo a no ser que cinco de ellos se pongan de acuerdo. Nunca lo hicieron.

El resultado para Manu Chao es una depresión clínica. Al principio se plantea dedicarse a ser voluntario en el África subsahariana o trabajar como periodista comprometido, al dictado de la tradición familiar. Pero nada cuaja y entonces decide emprender un largo viaje de cerca de tres años. Lo hace ligero de equipaje. Con un pequeño estudio de grabación como mochila: apenas un micro y una grabadora de ocho pistas con las que va recogiendo momentos sonoros: ruidos de tren, sintonías de radio, parlamentos y discursos. En vez de fotos, caza sonidos. Esas polaroids musicales, escritas y grabadas rápido, con técnica de collage, improvisadas, ingenuas, directísimas, arman un álbum nunca visto que responde al nombre de Clandestino. Las armas de la música concreta de Brian Eno o Pierre Schaeffer unidas al ventilador de Peret y a los ritmos latinos.

Estamos en 1998 y se convierte en un disco generacional. Un rara avis que se convierte en el superventas más extraño de la escena. Una obra al tiempo íntima y universal, escrita en tránsito, sin domicilio fijo, que denuncia las condiciones, riesgos y esperanzas de los migrantes en Europa y Estados Unidos, tan trágicos como todavía vigentes: perseguidos, desaparecidos, ilegales.

'Clandestino'

Contiene una manera de enfrentarse a lo político desde lo emocional, francamente luminosa, accesible y sencilla, que conecta al instante con el público. Diferente a lo que podrían hacer Public Enemy, más cercano a las parábolas fraternales de Bob Marley. Más allá del adoctrinamiento, sus canciones –que de alguna marera, ya lo hemos dicho, es solo una— están llenas de rabia, sí, pero también de alegría triste –la llamada malegría en las letras-- y la esperanza. El sonido que se inventa es el que quedará. Collage sonoro donde aúna a una estructura básica, cíclica los sonidos de la telenovela, del contestador automático, artistas locales, del traqueteo del tren, del discurso de los zapatistas, de versos ajenos en formas de samples. Samples grabados a la antigua, en los tiempos sin internet, recortes de tiempo y textura vocal. Suena en todas partes, en las fiestas cool y en las casas okupas, en los 40 y Radio 3. En el chiringuito de la playa y en la planta cuatro de El Corte Inglés.

La figura de Manu Chao se convierte entonces en la más odiada y amada. Míster alterglobalización. Campo abierto para odiadores y fans. Cuentan que le dolió la parodia divertidísima de Joaquín Reyes en Muchachada Nui, donde se carcajeaban de su famosísimo reciclaje de canciones y sonidos y su afición a las oenegés. Ya sabemos que el autohumor nunca ha sido el punto fuerte de las estrellas musicales. Se ve interpelado por cuestiones políticas o económicas para las que no está preparado o prefiere no contestar. Los movimientos altermundistas buscan un líder, pero él se cansa de repetir que no cree en los líderes. La segunda parte de esa crónica transoceánica llega con Proxima estacion: Esperanza –su odio por las tildes resulta proverbial- un disco que ahonda en las mismas directrices que el primero.

Es la época donde realiza el famoso concierto gratuito en Plaza Cataluña que colapsó el centro de la ciudad. Las crónicas recuerdan el caos, el tráfico imposible y a muchos asistentes subidos a las palmeras. Funda un espectáculo circense y musical de alto vuelo artístico y ruinosas consecuencias económicas –dicen que él mismo (encapuchado) ayuda a los que no tienen entradas a colarse—y llega la renuncia o la redención.

'Viva tu'

Chao decide entonces hacerse un Salinger, apareciendo y desapareciendo por salas de conciertos pequeñas o fiestas mayores de pueblos y barrios como una suerte de comando musical de la izquierda comprometida, apoyando causas sin previo aviso ni publicidad, en las antípodas de Sting y Bono. Toca una y otra vez sus canciones con nuevos arreglos, a veces con humildes músicos locales, otras con artistas emergentes. Compartiendo canciones en cantinas de cualquier lugar del mundo. Rehuyendo los focos y regalando sus canciones por internet, publicando cada ciertos años --el precioso disco-libro Siberie m'était contéee (con ilustraciones de Jacek Wozniak y también con un par de errores ortográficos deliberados) y los prescindibles Rabio Bemba Sound System, Baionarena o La Radiolina-- discos que nunca son del todo nuevos, ni del todo antiguos.

Su nuevo álbum, Viva tu, agradable y repetitivo, llega por sorpresa, sin ruedas de prensa ni entrevistas. Con algunas canciones que ya habían sido lanzadas en otros lados, aunque con variaciones. Destacan la rumba alegre y barcelonesa (preciosa la voz de Laeti, cantante francesa) que lleva el título del disco y sorprende las colaboraciones con Willie Nelson, Heaven’s Bad Day. Esto es lo único realmente nuevo. Dos pinceladas añadidas al viejo retrato conocido. El resto es más de lo mismo, incluso a veces literalmente. En alguno de los cortes se encuentra el mismo ritmo de sus primeras canciones en solitario. También reincide en lo temático: denuncia de las penalidades que pasan los trabajadores precarios en la gran ciudad, se ríe de los presuntuosos, canta la hermandad internacional con los desposeídos. Las buenas intenciones no hacen –por sí mismas— buenos discos. Es cierto que su figura corre el riesgo de quedarse varada en un tiempo que ya fue, obcecado en repetir el mismo número querido. Sin embargo, consideramos que la esencia de su figura artística se encuentra más en su labor interpretativa que en sus nuevos discos de estudio, que van perdiendo interés y relevancia. Su poder está en otra parte. El empecinamiento de Manu Chao –con la figura de Bob Marley como dios tutelar-- nos habla de la belleza de dedicar la vida a la música popular y a tratar de ser coherente con lo que se piensa. No es poca cosa