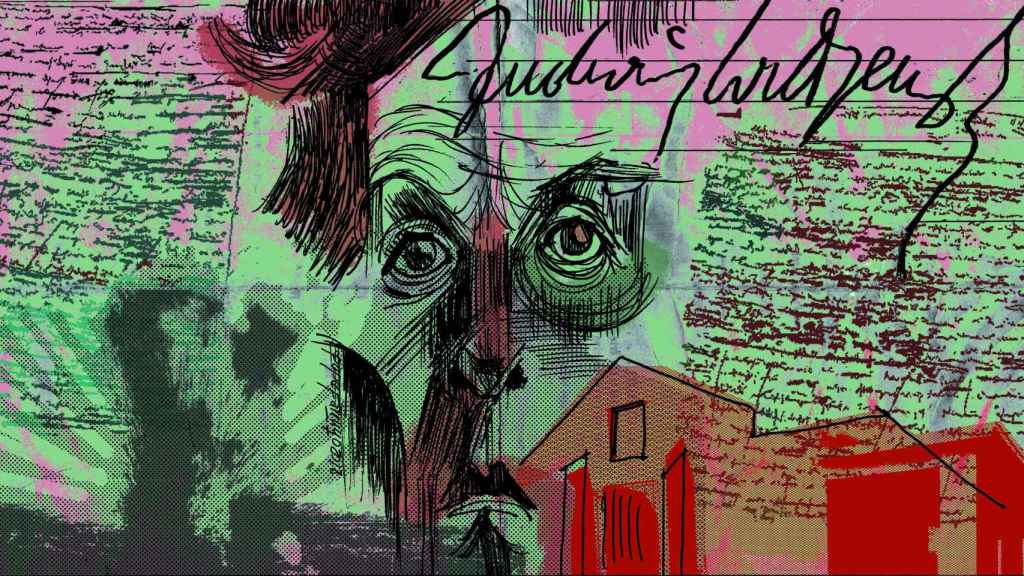

Wittgenstein: Filosofía y trinchera

Wittgenstein: Filosofía y trinchera

La figura del filósofo austriaco, un héroe suicida, estudioso de las supersticiones del lenguaje, evoca los destellos y también las sombras de la cultura cosmopolita de Mitteleuropa

15 junio, 2018 00:00En marzo de 1916, Ludwig Wittgenstein se incorpora al ejército de artillería austríaco en el frente ruso. Pide voluntariamente un puesto de vigilancia solitario; busca el destino de una bala perdida, como el protagonista de Los hermanos Karamazov, una vieja edición de Dostoievski metida en su mochila. El fin inminente desata a su enemigo interior: es un mago en su garita encantada de vigía.

El general ruso Brusilov ha lanzado una ofensiva que sin saberlo marcará al pensamiento crítico del futuro; es el efecto mariposa, la interacción entre el combate y el pensamiento puro. El joven soldado escribe y escribe con las balas rozándole el casco; y así nace el Tractatus, un manuscrito original que Wittgenstein paseará por media Europa, entre campos de prisioneros, frentes militares y cuarteles, hasta desembocar en Salzburgo, durante un permiso en casa de su hermano Paul, donde dará los toque finales a su obra, siempre inacabada. De momento, nadie lo tomará muy en serio. No lo hacen sus dos referencias analíticas, Gotlob Frege, profesor de Jena y el matemático de Cambridge, Bertrand Rusell; tampoco sus compañeros del batallón, que le tienen por un profeta convertido en héroe suicida. Entre la pólvora, el acero y los lanzallamas, Wittgenstein ha llegado a un conclusión que todavía hoy obsesiona a medio mundo: “el lenguaje no puede expresarse, solo mostrarse”. En su argamasa argumental abundan la ética y el perdón, dos elementos relacionados con la muerte prematura. Pero solo será dentro de algunos años, cuando Rusell le confesará en Cambridge que siempre le ha entusiasmado esta primera impresión.

Cuando más de un siglo y medio después de la Primera Gran Guerra, el profesor triestino Claudio Magris publica Mitteleuropa, descubrimos una visión de Viena en un bateau sobre el Danubio. Desde la cubierta se ve con nitidez la Stomborough House. Es una mansión levantada sobre los escombros del Palais de la Kundmanngase, el mascarón de proa de la familia Wittgenstein en los tiempos en que Joseph Labor fue mentor del joven aspirante a filósofo. El Palais, frecuentado por Mahler, Loos o Zweig entre lo más granado de la intelectualidad vienesa del primer tercio del siglo XX, fue el enclave triste de Leopoldine Wittgenstein, la madre del filósofo, que soportó con amargura la muerte por suicidio de tres de los hermanos de Ludwig y pasó sus últimos años atendida por Marie Fillunger, gran soprano y dama de compañía.

La Stomborough fue diseñada por el mismo Wittgenstein; mandó construirla para su hermana, Margarete, a la que antes de la guerra había legado su parte de la ingente fortuna de su padre, el ingeniero Kurt Wittgenstein, patrón de un imperio del acero. La casa tiene un perfil racionalista que contradice el espíritu de su tiempo. Pero es la pieza que asombrará a Le Corbusier. Para entonces, el filósofo se hace llamar “Ludwich Wittgentein, arquitecto”. La geometría y las matemáticas nunca le han traicionado; piensa que solo escaparemos a la trampa del lenguaje si somos capaces de medir la exactitud de nuestras palabras mediante fórmulas algebraicas.

Ludwig vivió una relación intensa pero difícil con su hermano Paul, el músico de la familia que perdió la mano derecha durante la Gran Guerra y mantuvo un debate sostenido con Mauricio Ravel a causa del famoso Concierto para la mano izquierda. Paul fue tan contrario a la corriente sinfónica de su tiempo como lo fue Ludwig en la ideología política de muchos de sus amigos alistándose en la milicia austríaca enfrentada al Ejército Rojo. Los Wittgenstein no pactaron jamás; partían de este principio-estigma: je me joue de difficultés.

Después de decepcionantes viajes al Este, los dos hermanos citaban a menudo este fragmento del poeta vienés, Franz Grillparzer: “Cuando la envidia se disfraza de igualdad, la lucha contra los privilegios se convierte en grito de guerra”. Tras un primer encuentro en París, Paul entabló amistad con Meyerhold y su esposa pese a sus prejuicios frente al bolchevismo. Mucho después, en los Procesos de Moscú, el estalinismo cerró el teatro Meyerhold, su esposa Zinaida Raikh fue asesinada, y el mismo gran director fue detenido, torturado y fusilado bajo la acusación de “militancia trotkista”.

Los Wittgenstein recorren el siglo XX, a partir de Kurt Wittgenstein, un judío vienés, patricio, industrial, millonario y especialmente tocado por la alta cultura alemana. El padre marcó indirecta pero hondamente a Ludwich, un perfil intransigente, marcado por el pensamiento desprovisto de accesorios, armado de una moral luterana que le despedazó por dentro e hizo de su sobriedad un arma letal contra la envoltura mundana que le había forjado. Fue un finis austriae que prestó atención a Robert Musil y a Joseph Roth; escuchó a Mahler y a Richard Straus, en el salón del Palais paterno de cuyas paredes colgaban oleos de Gustav Klimt, Kandisnski o Picasso.

Su infancia fue la de un escolar disciplinado y compañero de pupitre de otro vienés muy conocido: Adolf Hitler, un genocida nacido para la destrucción. Wittgenstein fue vitriólico con las utopías criminales de su tiempo, pero disparó sus cañonazos más certeros contra un modo de vida que se hundía enmarcado de umbrales y orquestinas endomingadas con un repertorio hecho de valses, polcas y los socoridos compases de La marcha Radetysky. Buceó en la Pútrida patria, título del ensayo de Sebald, W.G (Anagrama) publicado un siglo después, en paralelo al mundo perdido de Thomas Berhard.

Fue justamente este último, Berhard, el que remontó la tradición vienesa de los Wittgenstein, sacando a la luz la peripecia vital de Paul, hijo de su hermano el pianista, bajo un título, El sobrino de Wittgenstein, que recuerda la tradición mentora y las disputas musicales de los ilustrados franceses. Berhard retrata las rarezas del superviviente que se subía de pie sobre un sillón en la platea de la Opera de Viena para silbar y patalear contra el gran maestro Herbert von Karajan en las noches de estreno.

Refunfuñando sobre la actividad docente, Wittgenstein vuelve, una y otra vez, a ejercer de profesor. En su última etapa en Cambridge, al estallar la Segunda Guerra Mundial, un grupo de amigos le consigue la nacionalidad británica. Por mediación de un hermano de Gilbert Rile consigue un empleo en el dispensario del Guy’s Hospital, bajo las bombas alemanas. No acepta privilegios; nadie le conoce; se mueve entre soldados, médicos, cirujanos, enfermeras y gente que llega en ambulancias con heridas terribles. Es Ludwich en estado puro, el soldado ahora en la retaguardia, la zona más dura de la guerra moderna; allí donde la sociedad recibe el castigo moral de un enemigo invisible.

Retrocediendo dos décadas, el 21 de agosto de 2019, el teniente Wittgenstein es liberado de un campo italiano. En el momento de caer prisionero de los Aliados en las proximidades del lago Como, Lenin y Trotski empiezan a mover el futuro que llegaría con la paz de Brest-Litovsk. Después de firmado el Armisticio de Compiégne, entre Clemenceau y el Kaisser alemán, el filósofo trata de convertirse en un hombre decente. Ha dejado tras de sí su estrella de oficial y acepta a regañadientes un puesto de profesor en las aldeas de Trattenbach y Puchberg , donde entenderá que el candor de la vida en el campo, leída en el Evangelio abreviado de Tolstoi, es un engaño absoluto. La simplicidad caritativa de Tolstoi es uno de los mayores fraudes intelectuales del mundo cristiano, sea bizantino o Romano.

Un lustro antes, en 2014, la muerte le sedujo. El joven Wittgenstein se alistó voluntario en el ejército de su país, Austria-Hungría, para purificar su alma. Antes de teorizarlo, había entendió que el lenguaje engendra supersticiones de nulo valor frente al “todo o nada” que se dirime en los campos del honor. El lenguaje no sirve: “debemos refundar el sistema de signos si queremos seguir pensando”. En su madurez, en el crisol de Cambridge, los grandes maestros le llevaron en volandas hacia la gloria académica a la que él renunció. Wittgenstein solo aceptó el honor de ser un punto de vista en el que se incubarían las ciencias auxiliadoras, como la medicina y especialmente el psicoanálisis, desde Freud hasta Lacan.

El Wittgenstein maduro descree de sí mismo; se prepara para marcharse de este mundo solo, pobre y en silencio, pero su mensaje ha desencadenado una herencia intelectual y estética sin parangón. Solo dedicaba tiempo a sus alumnos. Dicta sus clases sin leer ni una línea (“leer lo escrito desposee el alma del primer intento”), en el interior de su habitación en el Whewell’s Court, un espacio reducido de paredes desnudas con los alumnos sentados en el suelo y apoyados en el camastro de hierro que le sirve de lecho. Viste una trenca verde olivo y va tocado por un gorro de tweed. Se ha vuelto circunspecto y tan apasionado con el pensamiento que se agotaba en cada argumentación. Repite abiertamente la frase que sintetiza sus famosos cuadernos manuscritos; a misma que anticipa su epitafio: “el enigma no existe”.