Imagen de archivo de unos libros en una basura

En la calle Tallers había una librería de viejo. Yo vivía enfrente, pasaba a menudo por la librería. En las mesas de la entrada había un montón de novelas de una colección de Seix Barral de los años setenta, cada una de las cuales con una faja que llevaba, como reclamo publicitario, la siguiente frase: “¿Existe una nueva novela española?”

Se suponía que aquellos libros eran la respuesta afirmativa: sí, existe, y nosotros somos la prueba.

Aquellos libros, la mayoría de autores ya olvidados –hablo de finales del siglo pasado–, permanecían allí, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, envejecidos e intonsos, demostrando que en caso de que efectivamente existiese una “nueva novela española”, nadie la leía. Al lado, muchas novelas policiales de tercera categoría, escritas por autores de nombres raros –Wenton Smith, Kirk Flanagan--, en cuya contraportada decía que tenían en América un éxito fabuloso. Visión melancólica. Tan melancólica, que hasta la librería de viejo cerró.

Lo he recordado al leer un artículo de Màrius Serra con un título que es el mismo de estas líneas. Hablaba de La rueda roja, un ambicioso trabajo de Solzhenitsin explicando pormenorizadamente la revolución rusa, sus prolegómenos, su realización y sus consecuencias, en cerca de 6.000 páginas. El gran disidente y premio Nobel dedicó largos años, durante su exilio en Estados Unidos, a redactar esos libros con los que aspiraba a decir la última palabra sobre el asunto. Emmanuel Carrère, en Limonov, habla de tan ambicioso esfuerzo, y sentencia que “No lo han leído. No lo ha leído nadie.”

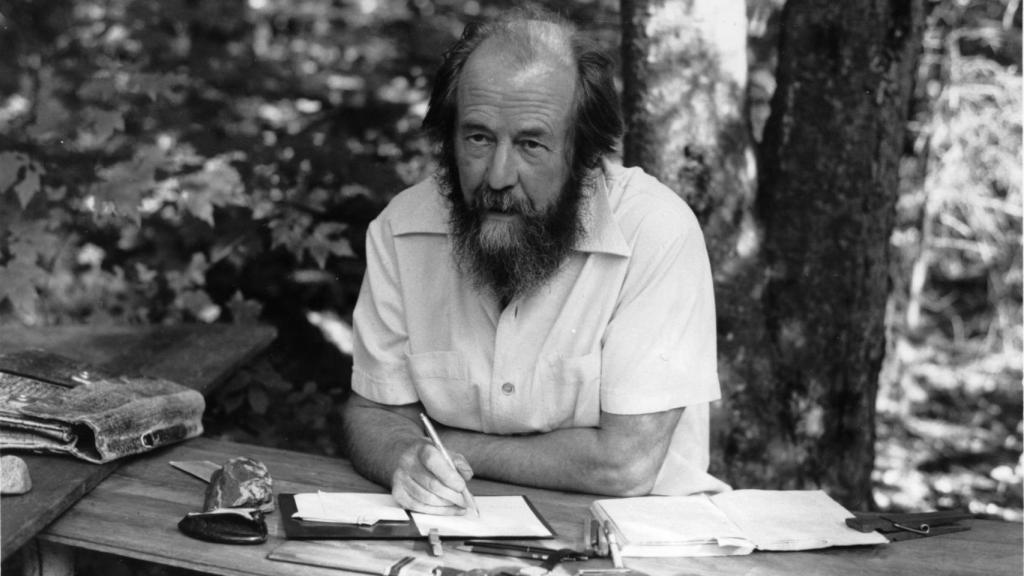

Imagen de archivo de Solzhenitsin

Serra compara tan triste suerte con la de los 12 volúmenes –seis mil páginas, también-- de El pelegrí apassionat, de Joan Puig i Ferreter (1882-1956). Una obra magna, retablo de la Cataluña política y literaria de los primeros cuarenta años del siglo XX, obra de un escritor que en su juventud fue un gran bohemio en París, un rompedor de esquemas estilísticos; luego, de vuelta a Barcelona, fue prócer de ERC, diputado, y después de la Guerra Civil otra vez a París como ministro del Gobierno en el exilio. En su copiosa saga Puig i Ferreter quiso dejar constancia de cosas fabulosas y terribles de las que fue testigo y protagonista… Dice Serra que conoce a dos personas, dos, que han leído los doce volúmenes.

Le pregunto por whatsapp a Ponç Puigdevall, que lo ha leído todo de la literatura catalana, y que también, por motivos que no vienen al caso, lo sabe todo y más de la literatura rusa, si ha leído La rueda roja o El pelegrí apassionat.

Me responde, por whatsapp también, que de la saga de Solzhenitsin ha leído sólo el primer volumen, el único que ha sido traducido: Agosto, 1914: “Impresiona”. De Puig i Ferreter elogia Camins de França y Solitud. Pero las andanzas del apasionado peregrino de marras no las conoce…

Estas son cosas depresivas. Ayer, en Gijón, encontré sobre un banco callejero un ejemplar de Filomeno, a mi pesar, de Torrente Ballester. Ese título, por cierto, siempre me ha irritado. Me gustaría decirle al autor: “Hombre, Torrente, eso es muy desafortunado”.

El libro venía a mí, gratis, como un perrito perdido. Lo sostuve en las manos, lo abrí, leí las primeras frases… El narrador hablaba, en primera persona, de que se llama Filomeno y que a ese nombre un poco ridículo no puede renunciar porque… Nada, lo volví a dejar donde lo había encontrado.

También en un banco de Madrid me encontré el año pasado un par de novelas de Baroja, en una buena edición de Planeta, con la tapa dura y una composición de dibujo y titular sesenteros, de muy buen gusto. Me las llevé a casa, lo cierto es que las leí con agrado, pero también podía no haberlas leído, nada hubiera cambiado. Menos me interesaban las peripecias siempre un poco deshilachadas de sus personajes que especular cómo sería el anterior dueño, por qué los abandonó allí.

Solemos hablar de las grandes empresas literarias coronadas por el éxito, los miles de páginas de la Recherche que se siguen leyendo, amparadas como están por una fama mitológica, una constante campaña de publicidad a su favor. De La rueda roja y de El pelegrí apassionat, de autores más que dignos, nadie dice nada.

Junto a un contenedor en Barcelona el año pasado encontré, entre otros muchos libros de los que alguien se había desembarazado por tan expeditivo y ultrajante medio –¡abandonarlos junto al cubo de basura, nada menos!-- el Trópico de cáncer de Henry Miller, novela que me encantó cuando era joven. Allí mismo lo hojeé, leí un par de páginas, me pareció tontorrón y lo volví a dejar en el asfalto, junto a unos cuantos volúmenes de no sé qué enciclopedia, un manual médico del doctor López Ibor y la mancha de orina de un perro.

A veces pienso en los cientos, si no miles de libros que he ido abandonando –no me molesté ni siquiera en intentar venderlos, solía andar con prisa-- en sucesivas mudanzas. Un libro es como el alma de un hombre (o de una mujer), cifrada en letras. En mi memoria es como si esas bibliotecas perdidas me gritasen en sordina, como si reclamasen mi atención, me afeasen el abandono: “¡Qué te hubiera costado llevarnos contigo!”

¿Para qué iba a llevaros, si al fin y al cabo os olvidaría en seguida, y difícilmente hubiera vuelto a abriros? ¿Para que a mi muerte venga un buhonero de uñas negras, arramble con vosotros y os lleve a Los Encantes?

¿Será verdad que en el siglo XVI, XVII, hubo en España autores magníficos, que Lope de Vega tuvo inmenso éxito? “¿Existe una nueva novela española?” ¿Y existe la rueda roja, el peregrino apasionado? La dolorosa verdad es que no os leyó nadie, y vuestros prometedores, ambiciosos y abnegados autores son ya casi perfectos desconocidos, hundiéndose en el olvido como majestuosos paquebotes.