Imagen de Azorín en un despacho

Azorín y el infalible estilo sencillo

El escritor valenciano, maestro de la prosa condensada y autor de millares de artículos y un centenar de libros, es un ejemplo de la concisión, la limpidez y la mesura del español

9 julio, 2023 19:00Antes de recomendar su lectura, emprender el camino del justificado panegírico y analizar, bien que someramente, su obra, habrá que plantearse la pregunta: ¿Quién lee hoy a Azorín? Porque ciertamente el escritor de Monóvar (Alicante), José Martínez Ruiz en la vida civil, no es autor por el que se disputen los clientes de las librerías de nuevo sus volúmenes, como tampoco parece haber en las de viejo gran movimiento de los tomos que publicó o que, tras su demorada muerte a los 93 años, se han armado con sus escritos.

Y esto es importante, lo de las compilaciones; porque siendo un centenar (esa cifra vaga y diligente) los títulos que ostentan la medalla de su nombre, lo mejor de Azorín no es ya el libro como obra cerrada sino la incontable suma de artículos, la llamada calidad de página, la delectación en el estilo más que el asunto, la trama, la idea.

Claro que escribió novelas, como La voluntad (1902), y estupendas crónicas y agudos ensayos, pero es alguien que brilla en lo menudo, que es la frase, también menuda por lo general. Dejad los periodos de complicada sintaxis para el latino, las subordinadas para Cicerón o Salustio. Aunque, bueno, él es también del latín: del “Llegué, vi y vencí” de César. Aunque venga del Levante, Azorín es escritor castellano, austero, comedido, conciso, con un punto de esteticismo que le da la luz, el naranjal y el huerto.

Un joven Azorín

No siempre un buen redactor es un buen escritor, y viceversa. Pero él redactaba como nadie, con una claridad meridiana, valga la redundancia, en la que si había alguna duda o incertidumbre esta la proporcionaba el vocabulario. ¿De dónde se sacaba Azorín esas palabras, monedas rescatadas de un hueco entre los cojines del sofá, piezas venidas rodando de no se sabe dónde y refugiadas bajo la alfombra del lenguaje, que él levantaba del suelo de su piso burgués sin perder la compostura?

Mal estudiante, como tanto escritor de talento, su expediente académico fue dando tumbos por la Universidad de Valencia, la de Granada y la de Salamanca hasta quedar varado en la de Madrid. Comenzó escribiendo en prensa, y quiso dedicarse a la literatura, no ser el leguleyo que su padre habría deseado (lo que habría sido un hurto a las letras muy grave y alevoso, lo tipifique o no el Código Civil). Lo consiguió, y hasta el final de sus días pudo ganarse el sustento con lo escrito, primero como reportaje, crónica o artículo (en cifra que podemos redondear en 6.000), y a continuación en libros recopilatorios.

Pasó de ese anarquismo suyo primero, a fines del siglo XIX, a ser en cuatro legislaturas diputado conservador durante la Restauración, conmilitón de Maura y, ya puestos, contagiado, cronista parlamentario, giro que más o menos coincide con el desastre de Cuba y Filipinas (fue él quien acuñó el término Generación del 98, a la que él mismo se adscribe, y no para fastidiar a generaciones enteras de estudiantes de Literatura Española cuando entra en los exámenes, aunque sí que incomodó a su amigo Baroja, un tercio del llamado Grupo de los Tres con Maeztu).

'Las confesiones de un pequeño filósofo'

Posteriormente pasó a colaborar con profusión en La Vanguardia en Barcelona, a declararse republicano federal en 1931, ser presidente del Pen Club español en 1936, marchar a París de Francia durante la contienda, desde donde mandaba al París austral, Buenos Aires, colaboraciones que publicaba La Prensa mientras paseaba sus ratos de ocio por los buquinistas del Sena, él mismo un ejemplar algo desencuadernado.

Luego, en la posguerra, a publicar en Arriba, el diario falangista madrileño fundado por José Antonio Primo de Rivera (a quien visitó en la cárcel de Alicante antes de que lo pasaran por las armas), donde coincidían tan excelentes firmas como las de Eugenio Montes o Álvaro Cunqueiro (hijo de alcalde de su pueblo como él).

Después, lejos de las encendidas soflamas de este periódico, y del fascismo ilustrado de El Español, el diario de Juan Aparicio en el que también estampó su firma a menudo en los años cuarenta, Azorín reposó de nuevo en la calma de un conservadurismo más cercano a la voz baja, al cojín mullido, al pesado cortinaje, en unas terceras de ABC en las que lo importante no era la opinión sino la frase y el léxico, que Azorín fue de aquellos que al levantarse por la mañana parecen decirse, ea, vamos a ampliar el diccionario con palabras que de tan antiguas y desusadas vengan vestidas de neologismos.

La voluntad

Sus primeras novelas constituyen unas curiosas nupcias de lo íntimo y lo externo, la introspección y el paisaje, alzado este a correlato del individuo. “Lo que da la medida de un artista es su sentimiento de la naturaleza, del paisaje”, escribió Azorín. A la ya citada La voluntad se suman Antonio Azorín (1903), personaje que le da el seudónimo, y Las confesiones de un pequeño filósofo (1904), que conforman una trilogía. Un par muy importante es Don Juan (1922) y Doña Inés (1925), donde parte del mito donjuanesco como Joyce partiera también, en aquel 1922, del mito de Ulises sin olvidar lo femenino, Penélope.

Estas dos últimas novelas azorinianas carecen de la audacia formal de Ulises, claro está, pero las que publique a continuación sí serán plenamente vanguardistas: Félix Vargas (1928), Superrealismo (1929) y Pueblo (1930). Volvió a publicar novelas tras la Guerra Civil, pero ya de forma menos decisiva o destacada, aunque hay excelentes cantos del cisne. Con escaso éxito cultivó también el teatro, del que fue un gran aficionado, como del cine –aquí ya mero espectador– al final de su vida.

España, su paisaje, se dirán también que eran el pretexto para su escritura, como una página blanca (o más bien ocre del campo) en la que estampar su tinta, siempre corriendo en este país de secano y vegetación hirsuta. Indagó sobre la nación en Castilla (1912), mismo año en que Antonio Machado publica Campos de Castilla. Ya antes había recorrido la tierra manchega en Ruta de Don Quijote (1905), y poco después, en 1914 Los pueblos, libro al que agregará la serie de crónicas La Andalucía trágica, de ocho o nueve años antes.

Castilla

En la pasión por el genial personaje de Cervantes no estuvo solo. Vida de Don Quijote y Sancho, de Unamuno, se publicó igualmente en 1905, también a lomos de la efeméride como una acémila del trescientos aniversario de que viera la luz la primera parte del Quijote. Las Meditaciones del Quijote, por su parte, son algo posteriores, de 1914.

Las escribió José Ortega y Gasset, hijo de aquel José Ortega Munilla director de El Imparcial y “culpable” de que Azorín, instado por él, escribiera sus crónicas manchegas. Ortega el joven escribió sobre Azorín el ensayo “Azorín: primores de lo vulgar”. Para él, en el monovero “no hay nada solemne, majestuoso, altisonante. Su arte se insinúa hasta aquel estrato profundo de nuestro ánimo donde habitan estas menudas emociones tornasoladas”.

Pero Azorín no fue solo objeto de estudio. También él se ocupó de otros en Al margen de los clásicos (1915) y unos cuantos libros más de parecida temática que lo precedieron: Lecturas españolas (1912), Clásicos y modernos (1913), Los valores literarios (1914). A él podemos medirlo por esa vara que estableció él mismo para definir a los clásicos. ¿Apela a los lectores de hoy? Hay que reconocer que poco, la verdad, aunque en otro tiempo fue considerado dechado de elegancia y árbitro del buen gusto.

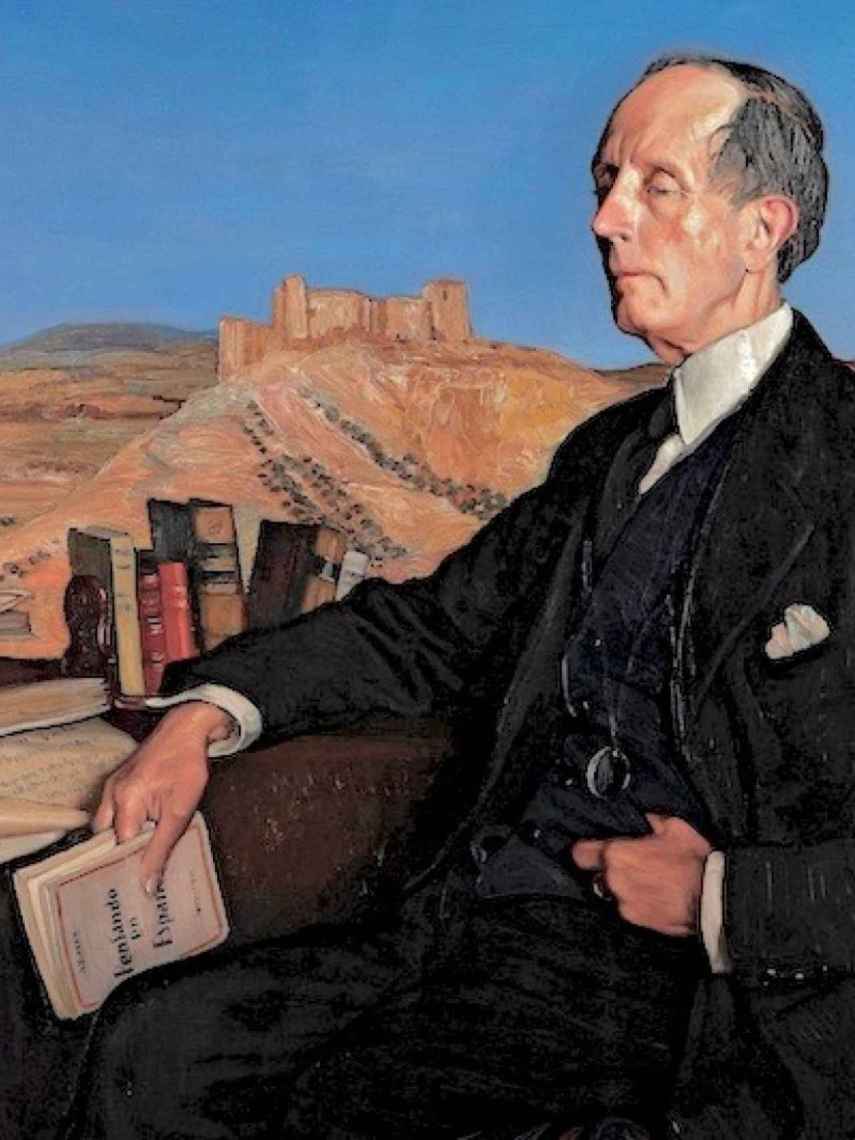

Azorín, visto por Zuloaga

En 1958 el Instituto de Cultura Hispánica le tributó un homenaje centrado en los poetas (Azorín había escrito mucho sobre la poesía y los poetas). Aunque Aleixandre declinó, según José Luis Cano, porque le molestaba ser utilizado por la oficialidad franquista, concurrieron al acto al que asistió Azorín Dámaso Alonso, José María Souviron, Leopoldo Panero, Luis Rosales, Luis Felipe Vivanco, José Antonio Muñoz Rojas más, en representación de los poetas hispanoamericanos, el colombiano Eduardo Carranza y el nicaragüense José Coronel Urtecho. Y es que estuvo cómodo en el franquismo, para el que años antes escribió bastantes piezas que hoy sonrojan. Esto es otro motivo de que no despierte “indescriptibles entusiasmos”.

Sintetizó los secretos del estilo en siete reglas, una de las cuales es indiscutible: “Nuestra mayor amiga es la elipsis”. Y la practicó, por ejemplo, en aquellas Confesiones de un joven filósofo, con sus hermosos retazos memorialísticos. También siguió a pie juntillas lo que prescribió, adelgazando físicamente hasta lo enteco, quitándose adjetivos de encima en un proceso que en la fisonomía como en la creación no era de acumulación de hojarasca, sino de consciente poda.

¿Qué huella de Azorín queda en la literatura contemporánea, llegado su sesquicentenario? Pues bien escasa, porque, como se apuntó arriba, son muy diferentes los derroteros del gusto en la actualidad y el estilo es algo que en general se ha descuidado, por no hablar del léxico, que se ha empobrecido a pasos agigantados. Hacia atrás, por supuesto. Mario Vargas Llosa le dedicó su discurso de ingreso en la Real Academia Española. “Uno de los más elegantes artesanos de nuestra lengua”, dijo del autor de Ruta de Don Quijote. Y muchas veces ha recordado cómo este libro, que se le atragantó al principio, en un segundo intento le resultó deslumbrante y fuente de una pasión que nunca ha declinado. En otro texto prefiere el peruano los artículos a las novelas, que le suelen parecer fracasos: “Las ficciones de Azorín, pese a ocasionales observaciones felices y sus momentos de bella prosa, son incapaces de fijar la atención de lector y suspende su juicio crítico (que es la victoria del contador de historias)”.

Azorín, pintado por Genaro Lahuerta

Francisco Umbral, que renegó muchas veces de él, luego fue hijo pródigo que lo visitaba en su piso madrileño y en ocasiones se dejaba invitar al cine por él. Algo se le pegó entonces y lo imitó en la frase telegráfica que busca enseguida el punto final (de “taquigrafía sentimental” calificó Juan Ramón Jiménez la literatura azoriniana) y en el “artículo corto como de un duro”. En un artículo así de enjuto acertó Umbral en la pincelada: “Azorín es un clásico frío que trabajó mayormente con los clásicos barrocos”.

Andrés Trapiello le ha dedicado numerosas páginas, y en un prólogo ha aseverado: “No ha habido en todo el siglo XX un crítico tan fino como él, si entendemos por crítico aquel que va prendiendo en sus lectores la curiosidad y el entusiasmo. No el que quiere lucirse, sino quien da un paso atrás y deja hablar al verdadero protagonista, el autor de ese libro del que se ocupa”.

Lo ha defendido también Juan Manuel de Prada, gran partidario de recuperar palabras a las que soplar y quitar el polvo acumulado sobre ellas. Y es que hacia él han mirado quienes no se conforman con una prosa funcional y aspiran a que el cómo no se desgaje del qué, algo que conoce bien la poesía y que Azorín no ignoraba, cono sí parece olvidarse de ello Baroja. Esta elección de frases ajustadas, que parecen versos por breves y concisas, convierte indudablemente al de Monóvar en uno de los grandes maestros de la prosa de ayer. De la de hoy.