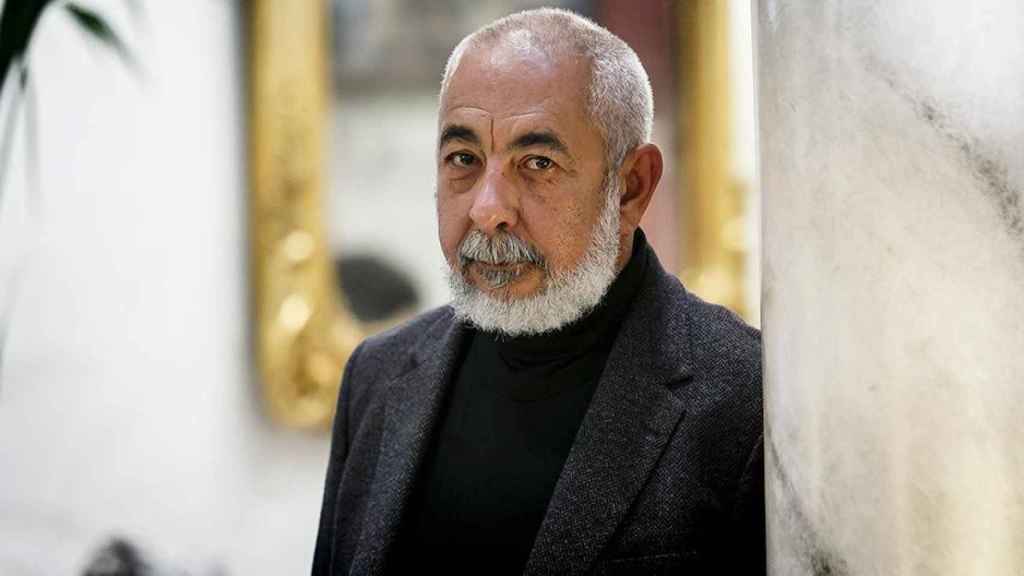

Leonardo Padura / @JMSANCHEZPHOTO

Patria o muerte, valga la redundancia

El escritor cubano Leonardo Padura relata en ‘Como polvo en el viento’ la historia de su propia generación, formada por compatriotas e hijos de una diáspora silenciosa

28 octubre, 2020 00:10La guasa cubana, esa forma de nombrar la realidad y la adversidad, es prolija es chascarrillos que aluden, casi siempre, a la situación política y económica de la isla, una manera de conjurar desesperanzas muy latina, o más exactamente muy española por más que haga más de cien años de su independencia. A ese acervo cultural compartido –o bien simbólico, como lo define Bourdieu– pertenece la expresión patria o muerte, valga la redundancia o el aserto en el socialismo nunca sabes el pasado que te espera.

Esa última frase aparece en boca de uno de los personajes de la novela Como polvo en el viento (Tusquets), pero bien podría haberlo hecho en cualquier otra de su autor, Leonardo Padura, incluso en las conversaciones del detective que lo ha hecho célebre: el expolicía Mario Conde. Porque, bien desde el género negro, bien desde la historia como argumentario (sin rozar el cliché de la llamada novela histórica), en la obra deñ escritor cubano ha latido siempre un desengaño bebido a secas, solo, como un buen ron, sin mezclarlo con edulcorantes ni con ira.

Esta última novela de Padura lleva muchos años en su escritorio y en su cabeza, según confesó a Letra Global hace unos meses (también prometió que no mataría a Mario Conde, para tranquilidad de sus lectores adictos al policía) y es, de alguna manera, un testamento en vida, la apertura de los diarios íntimos de una generación a la que no sólo pertenece el escritor, seguramente su portavoz más legitimado. Son aquellos jóvenes que hoy rondan los sesenta años, que creyeron en la revolución de los sin nada y siguen mantenido esos principios desde la orfandad de la derrota (sin eufemismos).

Esa idea, casi un subtexto que se deja sentir en todas las obras de Padura, se convierte ahora en este libro en la figura de un grupo de amigos que, desde el presente, y empujados por la necesidad de sus descendientes de saber la verdad de un secreto no del todo compartido, rebobinan sus vidas y vuelven a reunirse desde la diáspora. Ésta es una novela de expatriados, o más exactamente de huérfanos de patria. Hijos naturales de una cubanidad que nunca los abandona y que, aunque la vivan a veces como una herencia insoportable, vuelven una y otra vez a ella por más que sus vidas hayan cambiado, por más que hayan descubierto otras patrias y otras causas.

Padura cuenta Cuba, una vez más, en la carne de quienes, más que protagonistas de la Historia, la han sufrido y hasta pagado con su propia vida. Son hijos de una diáspora silenciosa, distinta a aquella que huyó tras la revolución y no ha renunciado a hacer política desde el cielo protector (no con todos) de Miami. Se trata de sobrevivir aunque también de vivir mejor y hasta muy bien. Se trata de buscar un futuro no retórico, sino real. Muchos harán valer carreras universitarias que posiblemente no hubieran podido cursar en otro país u otro momento que en la Cuba de los años setenta, con salud y educación universales y gratuitas; otros pagarán el precio de su piel (negra) y su idioma incluso allí donde se habla en español como en Madrid o Barcelona.

Alguno encontrará en Costa Rica esa vía intermedia que, con la presidencia de Barak Obama en EEUU, creyeron posible incluso para la Cuba de los Castro. Todos menos una mujer: Clara, que permanece, como el propio Padura, atada a una casa que se convierte en la única tierra sólida, real de todos, escenario de sus reuniones, de sus hijos recién nacidos, de sus amores y sus traiciones y que treinta años después permanece, ajada pero en pie como los restos de un naufragio. La mujer resiste como Penélope, sabiendo que Ulises no volverá, que La Habana no es Ítaca, que sus hijos y sus nietos no regresarán nunca o, si lo hacen, será siempre de visita y con los ojos de quien ya no es de allí. Cubanos de Miami, Toulouse, el Madrid de Chueca (donde la pareja de Irving y Joel ya no tendrán que ocultarse) y en la Barcelona del independentismo, una bandera que Darío enarbolará como síntoma de la propia reivindicación de bienestar, libertad, prosperidad.

Magistral constructor de tramas que se entrecruzan en el tiempo –paradigmáticos El Hombre que amaba a los perros o Herejes– Padura comienza la novela por el final, es decir por tiempo y el año en que el escribe, contando la vida de una joven norteamericana, Adela, hija de una cubana que no habla jamás de Cuba, crecida en Nueva York y enamorada de un joven, también cubano, que además ejerce de tal en Florida. Las preguntas de Adela irán desvelando un jeroglífico del que ni siquiera sabía su existencia: la verdad, aproximada, de su madre y el nudo gordiano, de la familia de su novio, con el que comparte un pasado que ninguno de los dos conoce. Ella, en absoluto; y él, no en toda su profundidad.

Esta tercera generación que se busca la vida es el ángulo desde el que la novela deshace los secretos de la anterior, que en realidad es quien sostiene la historia. El lector queda atrapado por las vicisitudes de aquellos que un día fueron jóvenes pero, de matute, conoce las sombras de un régimen que sigue siendo castrista pero de otro Castro, que dice ser comunista pero donde todo puede comprarse en dólares y en el que los parias de la tierra lo siguen siendo a pesar de las banderas y los himnos.

Ya en la última entrega de la saga de Mario Conde, Las transparencias del tiempo, el autor se manchaba de barro en descampados marginales y habitados por seres entre la delincuencia y la supervivencia, un infierno al que Conde, como Dante, baja para comprobar cómo el capitalismo se ha instalado en la isla por abajo, por su cara más cruel y desigual y cuenta que la promesa de bienestar, derechos, libertades, paradigma de su propaganda, ni está ni se la espera. En estos polvos (que trajeron aquellos lodos) que son las cenizas del tiempo y también las cenizas de los sueños, ellos, los amigos (Elisa, Clara, Darío, Bernardo, Horacio, Irving, Joel y el malogrado Walter) son los hijos de la igualdad pero no encuentran más oportunidades que la huida, el adiós, arrancar de raíz la identidad o guardarla en la maleta o la en memoria.

En todas las novelas de Padura hay un enigma, una interrogante que el lector descubre a medida que lee. En este libro también, aunque el secreto se vaya desvelando poco a poco y sea –y no sea– el leitmotiv de la historia, enmarañado por las complejas personalidades de los protagonistas y su proceso de cambio y crecimiento (o mengua) En Las invasiones bárbaras (2003) el cineasta Denys Arcand planteaba la enfermedad terminal de un miembro de la generación, entre maoísta y beat, en un Canadá (Estado referente entonces y ahora) donde su hijo, bróker en la City londinense, consigue a golpe de talonario lo que ellos creían garantizado. Es una película de intelectuales progresistas en esa edad donde el tiempo escasea o, como mínimo, siempre es menor que el ya vivido.

Es inevitable recordar esa película de culto con esta novela de Padura, por mucho que las realidades de sus protagonistas sean distintas y distantes. Pero hay un nexo generacional obvio y la sensación de un sueño quebrado que a unos y otros, a los del Norte y a los caribeños, les lleva a la misma tristeza, aunque las penas con pan sean una bagatela. Hay kilómetros de bienestar de diferencia entre los amigos cubanos y los de la célebre película canadiense, pero todos comparten la fe en la justicia y la libertad y la decepción, aunque no sea lo mismo perder el postre que el menú completo.

En ambos escenarios están las mismas cenizas, el polvo que “eres y serás”, los restos de las llamas, el tiempo devorando lo bueno y lo malo, el dolor y el placer, el hambre y la gula, la traición y la lealtad. Padura es un tipo leal –lo confiesa siempre– que mantiene las amistades de la infancia, la fidelidad a lugares y objetos y una abnegada e inalterada devoción por sus ídolos deportivos. En Cuba ni el bloqueo ni la censura interna han podido acabar con la afición al béisbol, esa huella que dejaron de los americanos cuando echaron a los españoles, una marca que ninguna Internacional ni el más severo comisario político ha podido borrar. Padura jugaba mal al béisbol de niño pero es un seguidor impecable, apasionado, arbitrario, entusiasta.

Cuando la novela arranca, Marcos, novio de Adela y, lo sabe el lector casi desde el primer momento, hijo de Clara, es jugador aficionado al béisbol, entrena y conserva la gorra de su equipo de La Habana. Hay fidelidades que ninguna ideología altera. Otro rasgo curioso en estos sesentones, hijos del materialismo histórico: el consuelo de la religión recuperada, una mezcla entre el catolicismo ortodoxo y las practicas santeras tan abundantes en Cuba, que ni el leninismo ni el nuevo dios del consumo tampoco podido borrar.

Los mayores retornan a un redil que los devuelve a la infancia, a la bendita rutina de los ritos y las misas. Algunos jóvenes (Ramsés, el emprendedor que será padre de un niño francés) encontrarán en esas religiones casi clandestinas y afrocubanas una seña de identidad casi rebelde, una forma de no ser solamente emigrantes, no sólo europeos o americanos que hablan con acento hispano y comen frijoles con arroz. El unicornio azul, la metáfora de los mitos quebrados, se fue, cantaba Silvio Rodríguez. Padura cita a Saramago al inicio de las setecientas páginas de su novela. “Perderás la guerra, no tienes otro remedio, pero ganarás todas las batallas”.