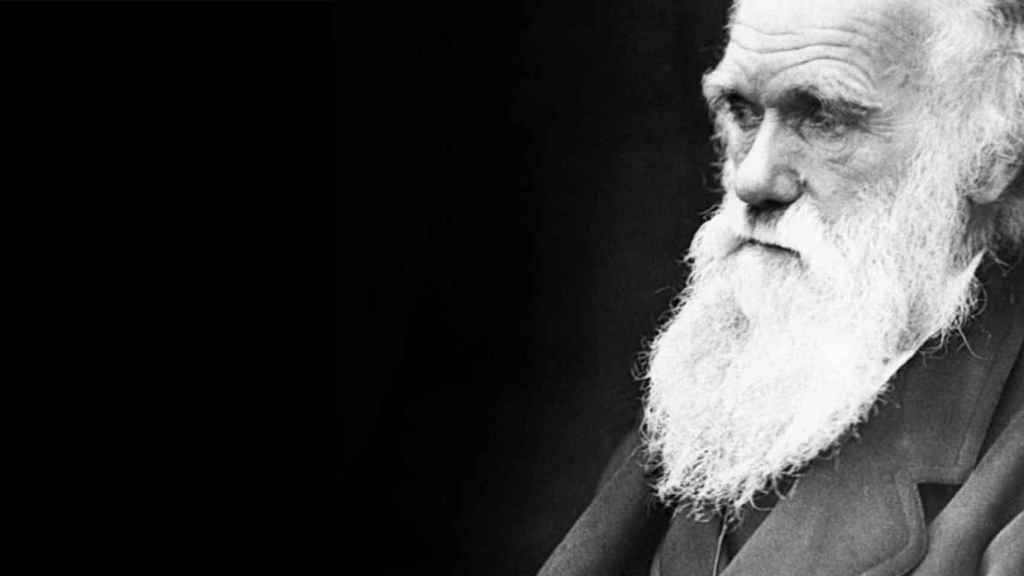

Charles Darwin.

Wolfe contra los darwinistas

El periodista norteamericano se despide de la comedia humana con un ácido ensayo contra la impostura intelectual que cuestiona los espejismos del mundo académico

12 julio, 2019 00:00No es muy frecuente, pero hay escritores que hasta cuando están con un pie en el estribo, aunque uno nunca sepa con certeza cuándo llegará la mala hora, desprenden ese regalo de los espíritus libres que es el joie de vivre (la alegría de existir), esa forma de hedonismo intelectual cuya manifestación más evidente es la inteligencia irónica. La mirada ante el mundo. La perspectiva irremplazable del sujeto. Tom Wolfe, uno de los grandes periodistas contemporáneos, célebre por su personaje de eterno gentleman, el último bisonte blanco del periodismo norteamericano, murió hace poco más de un año, iniciando el incierto viaje hacia esa forma de gloria (efímera) que los antiguos llamaban el Parnaso.

Dos años antes de partir de donde no se vuelve más publicó un libro, editado en español por Anagrama, que, a falta de obra póstuma, es su particular testamento literario. ¿Qué nos legó el autor de La hoguera de las vanidades? Un libro de ideas sobre el origen del lenguaje que, en realidad, tiene bastante de carcajada ante la comedia humana. Una suerte de panfleto en contra de la impostura intelectual. Fiel a su estilo, haciendo cierta la frase del conde de Buffon, Wolfe perpetra, con indudable espíritu terrorista, un ensayo formidable en el se cuestiona la teoría de la evolución –tomen asiento los ingenuos: Wolfe no es el primero ni será el último en hacerlo– y se reflexiona, con el infalible método impertinente que caracteriza a los mejores periodistas, sobre la falsificación del saber, esa pandemia de las sociedades occidentales, que sustituyeron a los antiguos predicadores eclesiales por los gurús del pensamiento y, en los tiempos recientes, por los tertulianos con galones académicos.

El Reino del lenguaje es un libro absolutamente delicioso. Incluso si no se está de acuerdo con su tesis: lo que diferencia al hombre de las bestias no es el hecho de ser el eslabón más depurado de la cadena evolutiva, sino el prodigio de haber creado un artefacto tan milagroso como la lengua, que es lo que nos sitúa en un plano superior en relación a nuestros ancestros y el argumento (indestructible) de la civilización. No es poca cosa sostener esta afirmación, viniendo además del periodismo bastardo, en un mundo en el que los valores culturales se han esfumado o se han convertido en mercancía digital. Wolfe clava su pica (venenosa) en tierra hostil y proclama: “El lenguaje es una herramienta cultural, algo que existe aparte de la evolución. No tiene nada que ver con ella. El hombre, sin ayuda alguna, es quien crea el lenguaje”.

El periodista norteamericano Tom Wolfe

Parece una conclusión simple. No lo es. El periodista norteamericano pone todas las herramientas de su estilo –oralidad, fluidez, onomatopeyas, sarcasmo bizarro, desmontaje de lo políticamente correcto– al servicio de una historia basada en hechos. Y de la que se extraen dos conclusiones. Primera: los grandes sabios no son santos. Y segunda: no debe creerse nada que uno no haya considerado por sí mismo, lo diga quien lo diga. El ensayo de Wolfe es, más que una obra de pensamiento, un libro periodístico. No se escandalicen: hay periodistas que también piensan, incluso aunque no hayan terminado la carrera. Cuando Wolfe enuncia sus ideas, no lo hace en abstracto, a la manera académica, sino a través del relato –documentadísimo– de la cara B de las tesis científicas de Charles Darwin –cuyo retrato es portentoso– y Noam Chomsky, dos de los pensadores capitales (y más discutidos) de los últimos dos siglos.

La prosa de Wolfe es puro flow: describe, desmitifica, degrada o amplifica, nos hace reír a cada página y nos contagia la impresión de lo azaroso que tienen las grandes verdades. No discute exactamente a Darwin, sino a los neodarwinistas. Y, al caricaturizar la figura de Chomsky, el lingüista que con veinte años revolucionó su disciplina, lo que se pone en cuestión a través de su persona son los vicios seculares de los prebostes académicos, por muy alternativos que se presenten ante la opinión pública, esa forma de rebaño. El abordaje contra las insignes estatuas del saber –Wolfe no escribe en realidad contra la ciencia, sino contra los espejismos de sus predicadores– es lateral. De ahí su brillantez. En ambos casos el periodista norteamericano muestra, incluso tratándose de nombres inmortales, cómo muchos grandes descubrimientos tuvieron un origen humilde, azaroso o falso.

Darwin ha pasado a la posteridad como el genio que desentrañó la evolución humana –el hombre viene del mono–, pero lo que nadie recuerda es que a esta misma conclusión llegó antes un desconocido papamoscas: Alfred Wallance, naturalista británico sin posibles, que envió a Sir Darwin su hallazgo por escrito, en busca de ayuda, provocando de esta manera el terror del gran biólogo a que un perfecto desconocido le quitara los laureles de la fama. Éste fue –según Wolfe– el motor para que el naturalista inglés se atreviera a dar a conocer su tesis, que mantenía en secreto por pánico a la repercusión social que tendría en la sociedad victoriana de su tiempo la revelación de que el hombre no ha sido creado por Dios, sino por la providencia biológica.

Darwin ha pasado a la posteridad como el genio que desentrañó la evolución humana –el hombre viene del mono–, pero lo que nadie recuerda es que a esta misma conclusión llegó antes un desconocido papamoscas: Alfred Wallance, naturalista británico sin posibles, que envió a Sir Darwin su hallazgo por escrito, en busca de ayuda, provocando de esta manera el terror del gran biólogo a que un perfecto desconocido le quitara los laureles de la fama. Éste fue –según Wolfe– el motor para que el naturalista inglés se atreviera a dar a conocer su tesis, que mantenía en secreto por pánico a la repercusión social que tendría en la sociedad victoriana de su tiempo la revelación de que el hombre no ha sido creado por Dios, sino por la providencia biológica.

Darwin ha pasado a la posteridad como el genio que desentrañó la

En el caso de Chomsky, la peripecia es análoga: Wolfe describe el ascenso en el mundo académico del padre de la lingüística moderna, alimentado por su actividad política y la condición –buscada por un lado, otorgada por otro– de luminaria intelectual. Una gesta que, sin embargo, no implica fiabilidad. En ambos casos, Wolfe plantea que los constructores de teorías científicas pueden ser –como cualquier otro hombre– perfectos impostores, más interesados en sostener doctrinas erróneas que en aceptar la verdad, porque ésta puede desmentir su efigie. Darwin se topa, años después de convertirse en celebridad, con voces que señalan su error: el lenguaje no es parte de la evolución de las especies. Algo que el científico ya sabía pero que no podía soportar que los demás supieran.

Lo mismo sucede con Chomsky: su teoría del lenguaje como atributo inherente a la condición humana, de donde nace la tesis de la gramática universal y la teoría de la recursividad (la subordinación como máximo acto intelectual), es fulminada por los descubrimientos de un exalumno, Daniel L. Everett, cristiano evangélico, que, tras convivir treinta años con una tribu amazónica, comprueba que el lenguaje no es una facultad evolutiva, sino un suceso cultural. Su desmentido a Chomsky provoca que le hagan el vacío en el mundo académico, aplicando la norma de los catedráticos: el mejor desprecio es no hacer afecto.

En la historia de los antagonistas de Darwin y Chomsky no hay en realidad un cuestionamiento de los métodos científicos –contraste, prueba, demostración– sino una reivindicación por vía negativa. No debemos creer todo lo que parezca científico, sino sólo aquello que realmente lo sea, que –y ésta es la enseñanza del libro– no es exactamente lo que la academia nos vende como indudable. Nada que no supieran los clásicos cuando inventaron la frase que proclama la libertad de pensamiento: Sapere Aude (Atrévete a saber).