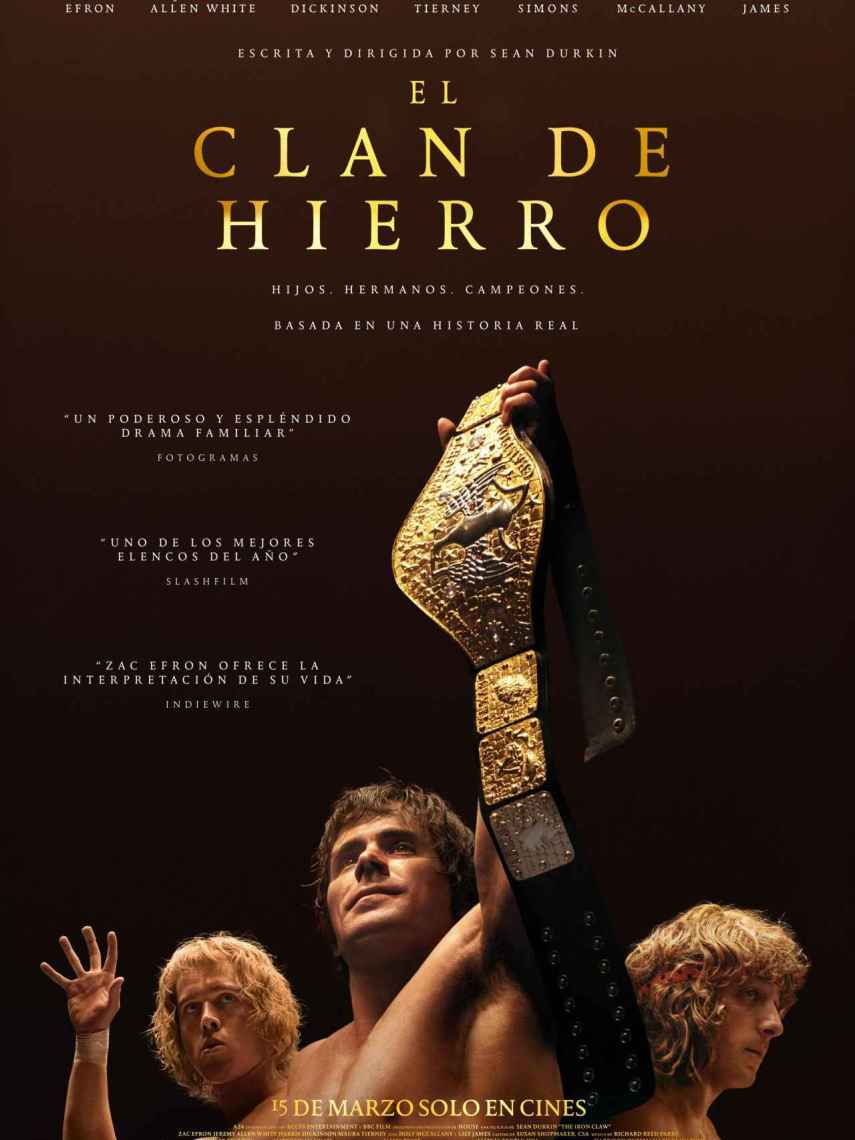

'El clan de hierro'

'El clan de hierro': la familia como secta destructiva

El cineasta Sean Durkin refleja el sórdido mundo de la lucha libre a través de la historia de una saga, los Von Erich, marcada por la violencia, la frustración y el sometimiento psicológico a los caprichos y deseos del patriarca familiar

13 marzo, 2024 19:00Salvo tal vez a algún alma encallecida, seguro que a todo el mundo le suena la familia Von Trapp, aquellos hermanos cantarines que huyeron de Austria con su padre tras la llegada de los nazis y cuya historia acabó convertida en el musical Sonrisas y lágrimas. Es mucho más improbable que les suenen los Von Erich, otra familia profesionalmente unida, en este caso por la lucha libre, ámbito en el que fueron célebres en los años ochenta del siglo pasado. Su triste -y hasta sórdida- historia la cuenta el cineasta Sean Durkin (Canadá, 1981) en El clan de hierro, que es mucho más que una película sobre ese sucedáneo de competición deportiva en el que todo, trompazos incluidos, está coreografiado y teatralizado. Una farsa que ni siquiera trata de disimular su condición, el último refugio de la hipermasculinidad convertida en caricatura, con sus bravatas y sus músculos inflados con esteroides.

En realidad, ni se apellidaban Von Erich -sino Adkisson- ni eran de origen germano. Lo de Von Erich era un nombre artístico que venía del personaje que creó el padre en su no muy brillante carrera de luchador entre finales de los años cincuenta y principios de los sesenta. Sobre el ring, Fritz Von Erich era un malvado o villano, simpatizante nazi, que lucía una especie de cruz gamada en la capa, un símbolo que le creó problemas y tuvo que eliminar. En la época en que malvivía combatiendo, viajaba con su familia -esposa y seis hijos- por todo el país. Hasta que el primogénito murió electrocutado en un camping y el clan decidió dejar la vida nómada y se instaló en un rancho en Texas.

'El clan del hierro'

En los años ochenta, los otros cinco vástagos se convirtieron en estrellas de la lucha libre, alguno de ellos a regañadientes, presionados por el padre, que ejercía de entrenador y mánager. La electrocución fue solo el anuncio de una sucesión de desgracias mortales, lo cual dio pie al nacimiento de la leyenda de la maldición de los Von Erich. De forma resumida: antes del fallecimiento del progenitor, cinco de los seis hijos estaban ya criando malvas. Al hermano muerto en la infancia se sumaron otros cuatro que fallecieron en plena carrera profesional: uno por una rotura intestinal en un hotel de Tokio -que las malas lenguas atribuyeron al consumo de drogas- y los otros tres por suicidio.

Con estos mimbres, cualquier director previsible hubiera tirado por el camino del sensacionalismo o la sensiblería, y el resultado habría sido un lacrimógeno dramón o una banal película sobre el mundillo de la lucha libre. En manos de Durkin, la historia se convierte en algo más ambicioso: una tragedia en torno a la toxicidad familiar que eleva el vuelo por encima de lo anecdótico. Porque, detrás de la supuesta maldición, lo que hay en realidad es un padre autoritario que no logró triunfar y proyecta su frustración en el empeño de lograr a través de sus hijos lo que a él se le escapó. Esta ambición vicaria la despliega mediante la manipulación de sus vástagos, a los que somete a cambiantes valoraciones. Los predilectos alcanzaban su lugar de privilegio como pago a su sumisión a los sueños paternos. Mientras, la madre mira hacia otro lado, pretendiendo no ver la lenta y sistemática destrucción de su prole.

'El clan del hierro'

De hecho, la historia real es tan horrible, que Drukin opta por tomarse una licencia y simplificarla un poco, eliminando de la película a uno de los hermanos reales. En pantalla hay un personaje en el que se fusionan dos de ellos, con el propósito de no sobrecargar las tintas y provocar un cortocircuito dramático. Lo que convierte El clan de hierro -discutible traducción de The Iron Claw (La garra de hierro), un golpe inventado por el padre- en mucho más que una simple cinta sobre la lucha libre son una serie de sofisticadas elecciones tanto narrativas como estéticas que toma el cineasta.

En el aspecto narrativo: jamás muestra ninguna de las muertes; todas ellas suceden de forma elíptica, con lo cual evita el efectismo y refuerza la dimensión trágica en lugar de la escabrosa. Entre las decisiones visuales destaca el juego de contrastes entre las escenas de los combates -iluminadas con una luz muy agresiva, que crea claroscuros y enfatiza la teatralidad del espectáculo- y el tono poético de las secuencias íntimas, con una gama cromática de colores apagados, leves oscilaciones de la cámara y encuadres con mucho espacio negativo (es decir, no ocupado por figuras). Es una estética que bebe de forma clara de Terrence Malick, pero sin calcarlo.

'El clan del hierro'

Este sugestivo trabajo visual ya estaba presente en sus largometrajes anteriores, que permitían descubrir a un cineasta con mirada propia, capaz de explorar plásticamente lo ambiguo y lo inquietante con sutileza y eficacia. Durkin -nacido en Canadá, pero formado primero en Inglaterra y después en Estados Unidos- debutó con Martha Marcy May Marlene, con la que ganó el premio a mejor director en el Festival de Sundance de 2011. Contaba la historia de una chica que dejaba una secta y trataba de rehacer su vida con su hermana y el marido de esta. Llegó después, en 2020, The Nest, que se estrenó en plataformas (Amazon Prime)y pasó injustamente desapercibida. Era una obra intimista y sigilosa, protagonizada por Jude Law en el papel de un supuesto emprendedor americano -en realidad un liante muy retorcido-, que se traslada a Inglaterra con su esposa e hijos. Se instalan en una lujosa y algo siniestra mansión en la campiña y él se dedica a los negocios en Londres. Era un thriller muy contenido, que no buscaba el efectismo del impacto sino la carcoma de un clima desasosegante.

En estos dos títulos están también presentes la familia y la manipulación psicológica, que tienen un papel central en El clan de hierro. La película da especial protagonismo al único hermano todavía vivo, que ha dado el visto bueno al proyecto. En la pantalla es un tipo inocentón, cuya idea de felicidad -según le confiesa a su pasmada novia en la primera cita- es tener un rancho en el que vivir con todos sus hermanos y ser campeón de lucha libre. Cuando ella le insinúa que eso no es un deporte, porque todo está ensayado, él se muestra muy ofendido. A este cándido grandullón lo interpreta un muy convincente Zac Efron, en un papel que le permite demostrar sus dotes dramáticas y para el que ha tenido que muscularse de forma notoria. Los otros dos actores destacados son el electrizante Jeremy Allen White (como otro de los hermanos), estrella de moda desde que protagonizó la serie The Bear, y Holt McCallany (el padre), al que conocerán por la serie Mindhunters.

Zac Efron durante el rodaje de 'El clan del hierro'

La propuesta de Durkin nada tiene que ver con tontorronas apologías deportivas y paternas como El método Williams, la bochornosa hagiografía del señor que convirtió a sus hijas en campeonas de tenis y la película por la que Will Smith obtuvo un doble Óscar: al mejor actor protagonista y al mejor guantazo retransmitido en directo al mundo entero. El clan de hierro está mucho más cerca de la desolación de El luchador de Aronofsky y sobre todo de la sombría Foxcatcher de Bennett Miller, basada en otra historia real de los años ochenta: la del equipo olímpico americano de lucha, liderado por un millonario filántropo y excéntrico, que se obsesionó con uno de los atletas y lo acabó asesinando en un ataque de celos. En El clan de hierro el tiránico padre no duda en sacrificar a sus hijos en el altar del éxito vicario, devorándolos cual Saturno. La familia funciona como una secta destructiva.