Primer plano del cineasta y dibujante Manolo Summers.

La resurrección definitiva de Manolo Summers

El dibujante y cineasta retorna a la actualidad treinta años después de su muerte al ser reivindicado en una exposición y en un documental como un creador incorregible, con olfato comercial y rabioso ante la censura

4 febrero, 2024 19:00Quizá decir que era un tipo inteligente no sirva de mucho para definir la extrañeza española que encarnó Manolo Summers. Era un cineasta sin otro método que un poderoso instinto para calzar historias. Hablamos de un tragicómico ahormado en los días de la tartana. Gastaba ojos azules, cara de ujier y una elegancia de solitario. Un hombre con modales de viudo de sí mismo que hizo reír a un país a tumba abierta, sin disimular posturas, aunque su humor se juzgue hoy, en ocasiones, hipercalórico, pasado de colesterol.

El cine de Summers, sin embargo, alberga una verdad sencilla, que se manifiesta como una inspiración con cojera. Pero antes de llegar a todo eso, él lo que deseaba era ser actor. Quiso entrar en la profesión por la puerta de la interpretación, si bien acabó, casi por casualidad, en la dirección. Iba con los guiones por los pasillos de TVE, con el esqueleto encogido y esa cara de desamparo donde guardó rastros de una sutil elegancia, hasta que llamó la atención con el corto El viejecito (1959), en el que ya dejó ver su predilección por abordar desde el sarcasmo temas solemnes como la muerte.

Manolo Summers y Alfredo Landa, en la película de Vicente Escrivá ‘Aunque la hormona se vista de seda’ (1971).

Después fue el turno de su primer largometraje, Del rosa… al amarillo (1963), en el que comenzó a exhibirse como un Mel Brooks con cartilla de racionamiento, un ser extremo por la autopista de la observación. Aquella película –una doble historia de amor, repartida en los años infantiles y en la ancianidad– se coló en el festival de San Sebastián y allí ganó la Concha de Plata y la Perla del Cantábrico, un ocurrente galardón concebido para que el cine patrio siempre tuviera hueco en el palmarés del certamen donostiarra.

Empezó así una de las trayectorias más particulares dentro de los directores del Nuevo Cine Español, donde hay que contar también a Carlos Saura, Mario Camus y Basilio Martín Patino, entre otros. Porque él formó parte de las primeras hornadas de la Escuela Oficial de Cinematografía, la reformulación de la industria ibérica que auspició el franquismo con el diseño de José María García Escudero. Un soplo de aire fresco dentro del vagón (cultural) de tercera que fue en los años sesenta este país con modales de arpillera.

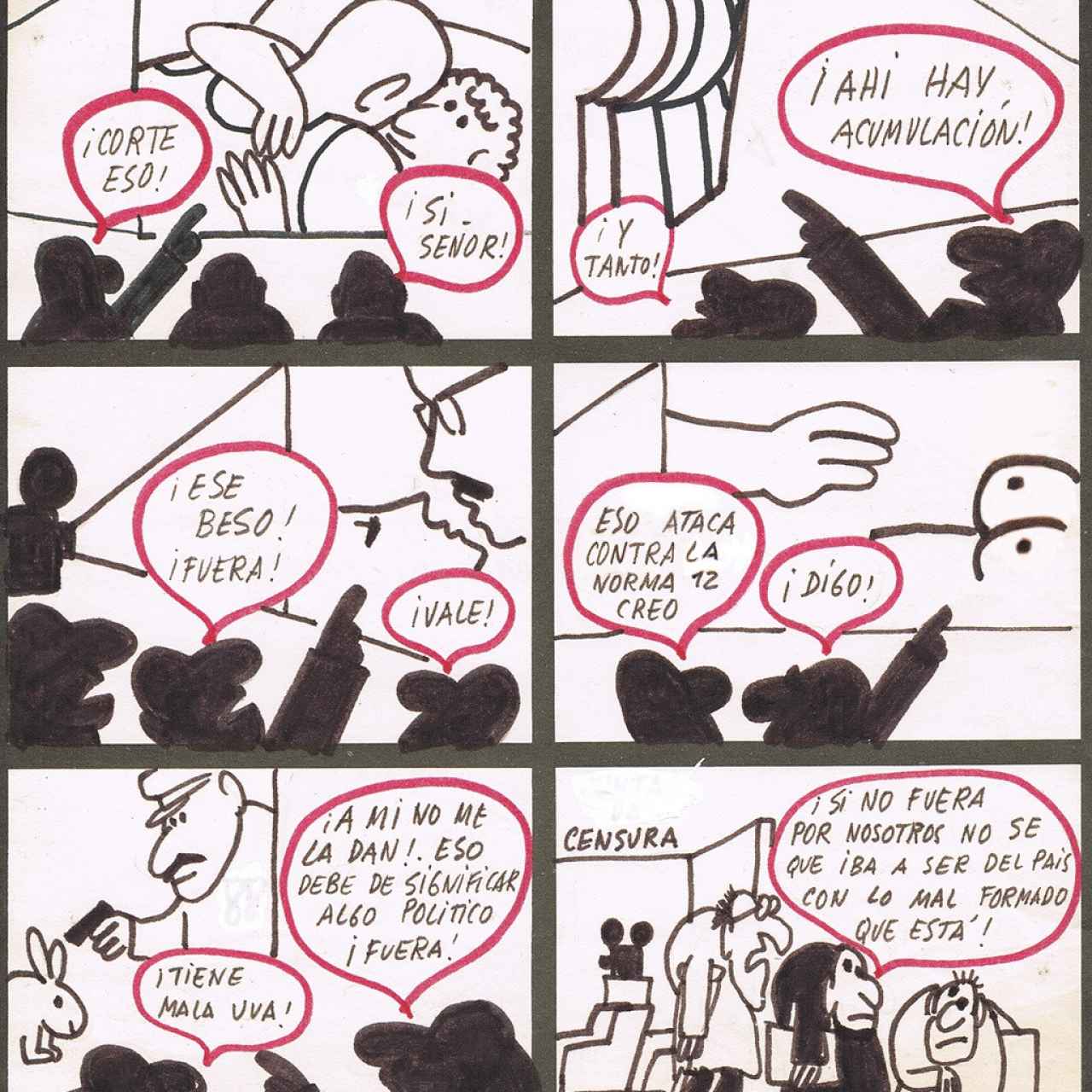

Viñeta de Manolo Summers contra la censura.

Summers tuvo algo de narrador estremecedor, pero no por vía del tremendismo sino de la vecindad, que en ocasiones es un tremendismo mucho más aplicado, sordo y doliente que el otro. Hizo de la aparente normalidad el patrimonio de su blasón extraordinario. Esa intuición de hombre cierto capaz de echarle el ojo a todos aquellos que somos nosotros un día cualquiera... Ahí es donde se le debería medir, encajado en esa estirpe que desaprendió el artificio para hacer de la verdad en crudo el motor de sus historias.

Buscando algo que contar le dio varias vueltas a la Transición y encontró una forma de armar en películas ciertamente atrevidas, con aires de novedad: El juego de la oca (1966), No somos de piedra (1968) y ¿Por qué te engaña tu marido? (1969). Antes firmó el largometraje La niña de luto (1964), con Alfredo Landa en su primer papel protagonista, y el documental Juguetes rotos (1966), que seguía el rastro de ídolos caídos en el fútbol, el boxeo, los toros y las artes.

Quedó cosido desde entonces al oficio de rodar películas y lo hizo durante casi treinta años, levantando una obra personal (en lo bueno y en los fracasos), apasionada, con una mezcla de ternura y cinismo, escuchando la vida pasar con tímpano surrealista en títulos de enorme éxito comercial. En esta categoría quedarían encuadrados el film Adiós, cigüeña, adiós (1971), que sumó más de tres millones y medio de espectadores en España, y la trilogía ¡To er mundo…! (1982-1984), donde convirtió la cámara oculta en un bisturí social.

Summers y Luis García Berlanga, disfrazado de municipal, en ‘No somos de piedra’ (1968).

Han pasado más de treinta años de su fallecimiento y a Summers (Sevilla, 1935-1993) se le rinde ahora el tributo merecido de los incomprendidos. Así lo vienen tratando de reivindicar en fechas recientes la exposición It’s Summers Time. Vida y obra de Manolo Summers a través de sus fotogramas y viñetas, confeccionada por Miguel Olid y Fran G. Matute y que ha acogido la Diputación de Huelva, y el documental Summers el rebelde, firmado por el primero de ellos y coproducido por TVE y Canal Sur, que se estrenará el próximo marzo.

Todas estas aproximaciones insisten en que Summers plasmó como pocos la clase media española en una pantalla. Pero que también era mucho más. Casi un heterodoxo camuflado de normal en un buen siglo para su oficio, pero en un país torcido a cuenta de una censura ocupada en preservar los pilares de la dictadura. Como consecuencia, muchas de sus películas fueron mutiladas con ahínco rechazándole guiones, prohibiéndole escenas hasta el punto de que se le llegó a juzgar como un “director morboso y repugnante”.

Porque los censores fumigaron con saña sus trabajos. Summersfobia lo llaman los comisarios de la citada exposición, en la que dan cuenta de las extirpaciones y de los proyectos que se quedaron en un cajón (por ejemplo, el guion de Historia de un hombre más bueno que el pan, del que llegó a realizar cuatro versiones). “La popularidad de Summers y su conexión con el gran público –señalan– le convertía en un director más peligroso que otro que hiciera un cine críptico y para minorías por muy prestigioso que pudiera ser”.

Portada de la revista ‘Hermano Lobo’, con fecha de 9 de febrero de 1974.

It’s Summers Time cuenta sobre el asunto, por ejemplo, cómo comenzó a presentar sus trabajos ante las autoridades con el apoyo de acreditados representantes del clero, la educación y el ámbito sanitario, al tiempo que multiplicó sus apariciones en la prensa quejándose del trato de los examinadores. Se apunta, además, como hazaña del cineasta la participación de un célebre censor –que ejercía, además, de poeta, escritor y actor ocasional– en su película No somos de piedra (1968) en el papel de un vecino maleducado y lascivo.

También conviene explorar su vertiente de dibujante, donde ejercitó un humor que basculó entre la ironía y el escepticismo, si bien, a veces, ese genio era, principalmente, un cabreo muy bien disimulado. Plasmó en papel carcajadas con códigos y modales de clase media, de personajes que contemplaban el presente entre la fatiga y la incredulidad. Puso en su diana la mediocridad y la ramplonería del franquismo, pero también al PSOE de Felipe González, cuando éste empezaba a alumbrar decepciones tras el taconeo triunfal de las generales del 82.

Manolo Summers y el humorista Chumy Chúmez, en una fotografía cómica disfrazados de bebés.

“En Hermano Lobo, Summers alcanzó su cénit no solo como dibujante, sino también como humorista, esto es, como fino analista de la realidad circundante”, apunta el escritor y crítico cultural Fran G. Matute, quien añade: “Las distintas representaciones de la autoridad (política, económica, social o moral) fueron la diana contra la que el sevillano comenzó a lanzar sus dardos envenenados: del sereno al verdugo, del militar al sacerdote, del político al censor, del ricachón al maoísta... llegando la mofa hasta el mismísimo demonio”.

A la vista de esta definitiva resurrección, Manolo Summers, su trabajo, alberga una lección sentimental. Sus películas y sus dibujos han quedado como el cantar de ciegos de quien ha visto bien aquello que algunos trataban de esconder, aliñado con un buen catálogo de obsesiones: el sexo, la religión, la infancia, la muerte y la aversión a la autoridad. Además, parece que, al fondo, siempre lucía una cierta melancolía que acaso no fuera ni resignación ni derrota, sino la irremediable certeza de que lo incorregible nunca debería pasar de moda.