'Freaks' (1932) de Tod Browning

El 'hombre ordinario' de Jean Louis-Schefer

Aparece por primera vez en español este ensayo del crítico de arte y estudioso del cine francés, uno de los pensadores más originales sobre el efecto cultural de las imágenes

27 agosto, 2021 00:10“Pienso en un libro que me impresiona mucho […], es un libro curioso, muy bello, de un autor que no conozco, Jean-Louis Schefer”. Así introducía Gilles Deleuze, en su curso sobre cine a Schefer y su El hombre ordinario del cine, el libro ciertamente inclasificable de un extraño historiador del arte, húmedo aún pero ya fuera de la piscina del psicoanálisis, a partir del cual el filósofo encontraba al aliado perfecto junto a quien explicar a los alumnos que ya en el cine pre-moderno, en el cine de la imagen-movimiento, habitaban las aberraciones (en el sentido que les diera Baltrusaitis): extrañas rimas, descompensaciones ópticas, temblores inauditos, grisalla desenfocada, ralentíes y sobreimpresiones (memorables, por interminables, las de Epstein), que anunciaban el futuro desencadenamiento de una imagen directa del tiempo.

A Deleuze le atraía la cualidad lírica del libro –más misterioso que abstruso–, el arriesgado equilibrismo de su autor y, sospechamos, la condición primera de Schefer de gran balbuceador, un casi-tartamudo en hipnótica persecución de palabras justas –así se le puede ver, en 1989, en un rato de televisión: Le labyrinthe. Le temps, la mémoire, les images (Philippe Grandrieux)– con las que aproximarse a lo que las imágenes del cine provocaban, más allá del lenguaje, en su más profundo interior.

Jean Louis Schefer (París, 1937)

Podría decirse que Schefer comparte esa extranjería de la lengua con el propio cine, pues su hombre ordinario no es el ciudadano medio, ni siquiera el hombre-masa, sino algo más bien musiliano (en el libro comparece de pasada el asesino Moosbrugger como para darnos una pista), un hombre, entonces, sin atributos, detrás o dentro de nuestro ser diurno, un segundo cuerpo con el que vivimos, pero que ignoramos, y que la imagen cinematográfica y sus distorsiones reclaman desde el recuerdo de su ausencia de centro de gravedad, desde su interminable “aún no”. Deleuze, al que mosquean las derivas cripto-psicoanalíticas del texto, se pregunta si el protagonista, si este espectador primigenio, no será “el niño en nosotros”, pues es siempre en la infancia, según Schefer, que las imágenes nos escogen, pero acaba admirando cómo el autor sortea en toda ocasión el diván gracias a la inspiración de su escritura: “El hombre ordinario es el levantamiento en nosotros de una existencia fantasmal”.

A Schefer, en España, llegamos a través de Serge Daney, y eso que tampoco se dieron demasiada prisa en traducir al famoso crítico de Cahiers, Libération o Trafic, a partir de aquellas sugerentes ideas –“las películas que miraron nuestra infancia”, y que, por lo tanto, “saben más sobre nosotros que nosotros sobre ellas”– que Daney desarrollara desde el núcleo del pensamiento de Schefer. Ambos habían quedado marcados por la guerra, y constatarían su inevitable adherencia a sus experiencias cinematográficas de iniciación. Uno –Schefer nació en 1937– confirmando el pasaje entre el precario búnker donde la familia pasaba los bombardeos junto a los vecinos, en una oscuridad miedosa que una bombilla alimentaba de sombras, y la sala de cine al margen del horror del afuera, noche bañada por el rayo que emerge del tragaluz y que envuelve al joven y a su culpa inconsciente que el cine nunca mudo del todo le susurra al oído.

Otro –Daney lo hizo en 1944–, buscando en los resquicios de la pantalla, como un detective obsesionado, al padre desaparecido, aquel actor secundario de origen judío, probablemente asesinado en un campo de concentración. El escapismo de los géneros ya teñido de espesor criminal. Luego se trataría de seguir toda una vida yendo al cine como quien entra en el huracán del tiempo, en un mundo otro, como omnisciente, en el que sigue resonando el pasado y ya se refleja el futuro. Famosa, en este sentido, la experiencia de Daney ante Noche y niebla (1956) de Alain Resnais, aquella película que, ya de pequeño, “le mirara más a él que él a ella”, y cuyos cadáveres en suspensión –los restos humanos en dubitativa marcha tras la apertura de los campos–, también le avisaban, según comprendiera, de su futuro deambular esquelético de enfermo de sida.

Daney y Schefer nos hablan, de forma irreparable, del espectador que han sido –de sus personales Histoire(s) du cinema; Godard, el más listo de la clase, extrajo para su película la recomendación proustiana en El tiempo recobrado, la invitación a hacer lo mismo que él, a aprender de lo inextricablemente que se teje nuestra vida y nuestro siglo con el cine–. En definitiva, de lo que las películas enseñan en su noche experimental; “¿algo sobre mí, algo sobre el mundo, sobre la memoria, sobre la especie humana”, se preguntaba Schefer, que sabía de la conexión de las imágenes y los sonidos del cine con esa parte nuestra en la sombra, consagrada al silencio y a la afasia, y cuyos efectos pretende expresar en El hombre ordinario del cine lo mejor que puede: “quise escribirlo, para que se volviese sensible”.

En la segunda parte del libro –la más inolvidable de todas, “Los dioses”–, Schefer ejecuta pequeños comentarios a partir de fotogramas o fotos de rodaje de películas a las que, a veces, el texto se refiere de manera oblicua o metafórica, siempre enigmática, pues si para Schefer en el cine se trata de explorar esa noche que somos, en el espectador convive la prisión del sujeto con la libertad inédita del hombre ordinario, del de detrás de la cabeza, que le permite ver reflejado en la pantalla algo de sí mismo que nunca sucedió, pues las películas pueden despertar emociones que desconocíamos y que aprendemos antes que en la vida real, destinadas a ese ser que subsiste obstinadamente en nosotros, el verdadero y privilegiado destinatario del cine.

Dentro de este esquema, el espectador tradicional tendría más que ver, según Schefer, con la literatura, con el concepto publicitario de que hay un lector para cada libro, o que hay libros que buscan a su lector. En el cine acontece el fulgor, uno tan evidente como inasible. Al merodear, por ejemplo, por ese cuerpo “inexplicablemente absorbido de luz” en el fotograma de la película de Dreyer (Páginas del libro de Satán, 1920), escribe: “Lo que vive en la imagen es todavía su caída o el tiempo durante el que algo esencial está suspendido hasta que una especie de negación de su sentido (que sería su trabajo subterráneo) nos golpea con esta verdad momentánea incrustada en ella”.

Lo que a Schefer le interesa del cine son sus imágenes, los afectos que reaniman, el recorte singular de un momento, no la película completa, unida ésta al drama, “a las almas y a las consciencias”. De ahí su propensión a establecerse en el cine burlesco, cine de objetos desmesurados y cuerpos singulares –“ortografía de los cuerpos pasivos”, llama a la extraña inmovilidad que paraliza a sus grotescos moradores–, los propios de unos niños grandes en eterna adolescencia a los que nos une una “incomprensible ternura”.

Aunque nunca compartieron nuestros recuerdos, son como esos testigos perpetuos de nuestra infancia, esa edad a la que tuvimos que renunciar pero que ellos siguen representando de manera más intensa que lo que nos resta en nuestras remembranzas: “¿No son estos hombres –como Laurel y Hardy (esa pareja de suegras travestidas obligadas a vivir juntas) como nuestros mentores, testigos de lo que no cambia en aquello que añadimos a nosotros mismos?”. Ellos no claudicaron ante el progreso, murieron igual que vivieron, “lejos de nosotros”.

El vocabulario scheferiano –la noche, el sueño y la luz– apunta a una determinada esencia, a la descripción de una situación inaugural que hace pensar en lo prehistórico, en la aurora de todo sujeto. El cineasta no quedaría tan lejos, entonces, del hombre de las cavernas, cuyo gesto de trazar el perfil de una mano en la piel de la roca dentro de la cavidad que lo protege de las inclemencias meteorológicas, no parecería tan ajeno al de quien interrumpe, en la sala oscura, el tembloroso haz del proyector con una pantalla para tratar de ver algo. Resuenan a veces aquí las idea de Peter Kubelka, de la sala de cine como recreación del interior de un cerebro, y de la cacharrería tecnológica como ese instrumental que aún acarrea, visibles, las muescas de sus íntimas razones antropológicas. Schefer, erudito de la pintura –ahí esta la edición de Une maison de peinture para quien quiera comprobarlo–, ya había sabido contemplar, con otros ojos, la supuesta progresión de las generaciones de artistas, y ahí donde ante El Greco, uno de sus pintores de cabecera, la mayoría admiraba al precursor de Cézanne, él prefería intuir un estadio previo a la ley, la proporción y la distancia que prefiguraba una potencia del cuerpo, de la deformación; vivencias personales que gracias al pintor podía comenzar a nombrar, pues la mano del artista nos guía en la niebla.

Para Schefer las imágenes suprimen el mundo, se desgajan de todo contexto, nos invaden novedosas pero en tanto que portadoras de un conocimiento primitivo, atravesado de terrores esenciales; por eso el cine –la más cercana “infancia del arte” que nos ha sido dada experimentar, como bien supo ver Godard– recurrió pronto a los monstruos y a la barraca de los fenómenos de feria –Tod Browning, implacable protagonista al fondo de este ensayo–, reductos animales que nos sumergen en una excentricidad (como plasmaría Víctor Erice para la posteridad en El espíritu de la colmena), en una memoria lejana que nos aparta de la sociedad.

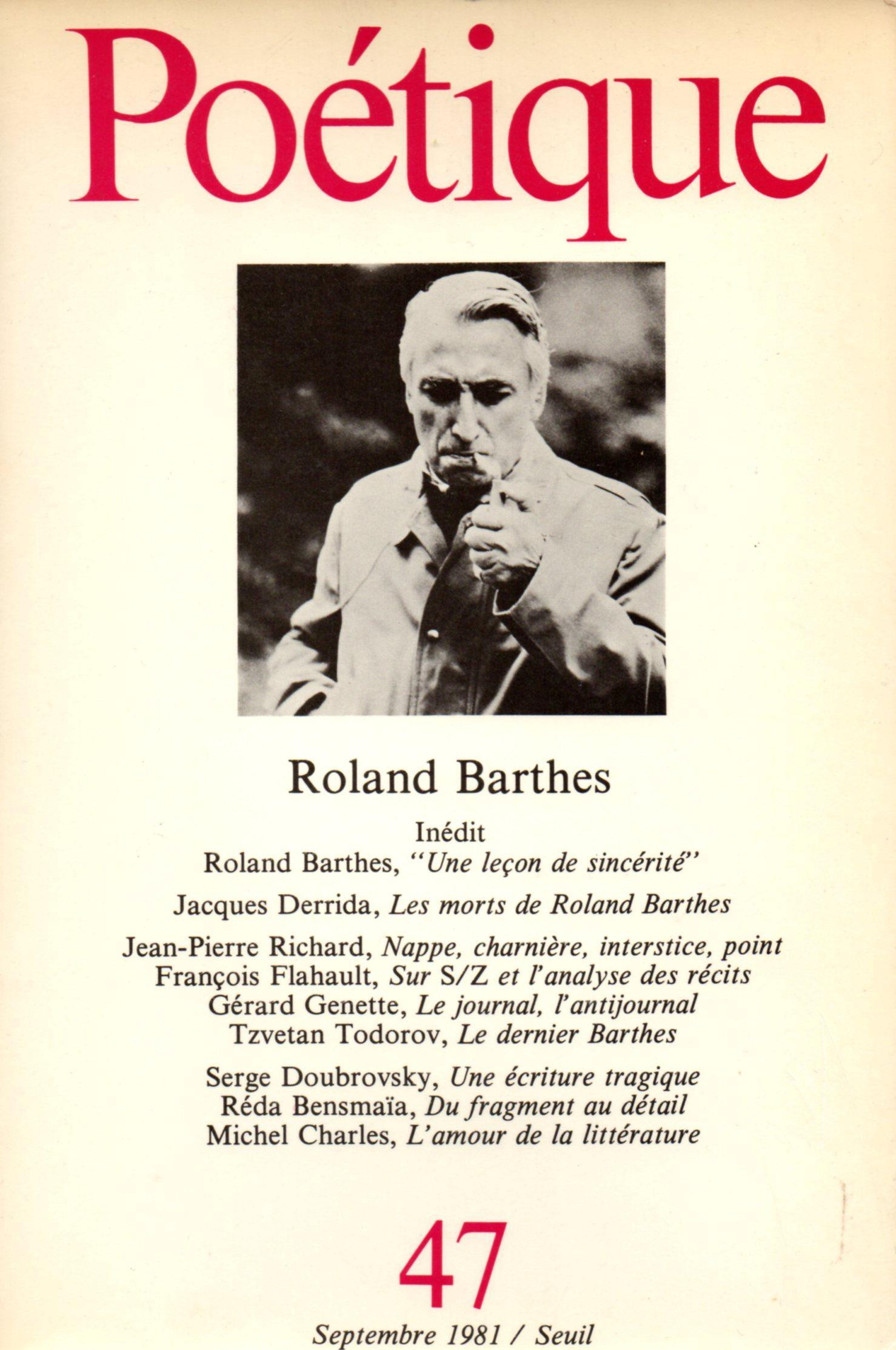

El hombre ordinario del cine, publicado por primera vez en Gallimard/Cahiers du cinéma en 1980, fue coetáneo de La cámara lúcida de Roland Barthes, también coeditado junto a las Editions de l’Etoile de los Cahiers du cinéma y Seuil por la casa fundada por Gaston. Pasado el tiempo, ambos libros parecen íntimamente relacionados y se podrían acercar en un acto de montaje que quizás aclarara el impulso que los puso en marcha, sin olvidar que el encuentro (nocturno) se producía entre un Schefer creciente y un Barthes declinante que buscaba cómo dejarse morir tras la desaparición de su madre.

De la génesis de La cámara lúcida lo sabemos casi todo gracias a La nuit sera noire et blanche de Jean Narboni, pero ni tan siquiera ahí se establece puente alguno entre ambos defensores de la imagen como acontecimiento de resurrección, no como engaño o ilusión óptica definida por los irrenunciables de la perspectiva albertiniana y el gusto aburguesado. Es cierto que Barthes, ya lejos de las estrecheces estructuralistas, dijo escribir su ensayo a favor de la fotografía y en contra del cine, pero a nadie se le escapa que ambas posturas terminan fundiéndose, ya que el desinterés por guiones y tramas de Schefer y su idea de la imagen como irrupción y desaparición, no casa nada mal con este Barthes de postrimerías que, como tan sugerentemente explica Narboni, llevara el punctum del espacio fotográfico a ese cruce de temporalidades propio del encuadre fílmico, donde lo químico pesa más que lo óptico y el espectador, aún vivo, contempla la instantánea para completarla con su imaginación, por insatisfecha y melancólica que ésta pueda llegar a ser, de instancia en el vórtice del tiempo.

Ejemplar de la revista Poètique, fundada por Genette, Todorov y Cixous, dedicado a Roland Barthes /SEUIL

Barthes y Schefer, además de coincidir en este planteamiento heterodoxo, de entrada en las imágenes, sintonizaron en una escritura mixta, más cerca de la literatura (Nerval, Baudelaire, Proust) que de la filosofía, aunque en ambos libros subyazca la intentona de aparentar que algo nuevo comienza sin antecedentes, sin referencias. Lo que quedó fue el testimonio de dos subjetividades que atendieron a cómo las imágenes se desgarran de sus continentes –sea del flujo continuo de las películas o de las intenciones documentales o artísticas del fotógrafo– para dar de nuevo noticias de sus efectos más profundos, sin atender a otro guion más que el de la propia intimidad sin atender a otro mundo que no comparezca como afecto sumado a pensamiento.