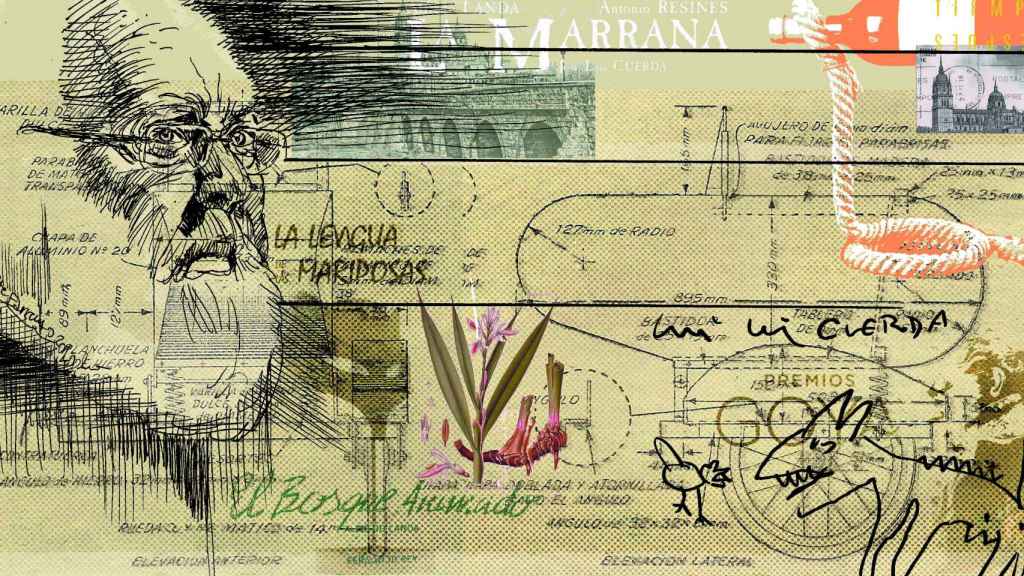

'Homenot' José Luis Cuerda / FARRUQO

Cuerda, el último viaje

La muerte del director de cine castellano, creador del humor surrealista, deja un inmenso vacío entre los fieles del credo ‘amanecista’

7 febrero, 2020 00:00“Tuve el mundo en mis manos, mientras tomaba un tentempié”. Esta frase se hizo viral entre los montadores, regidores, operadores de cámara o artistas que trabajaron con José Luis Cuerda, mucho antes de los virus digitales de hoy. Era la frase de un caminante, que se detiene a cada rato y que, de tanto ver lo mismo, se hastía y decide inventarse un universo paralelo; el del minimalismo suprarreal, basado en este principio: “Antes de aburrir, todo”. Cuerda falleció este martes y fue incinerado 24 horas después en el tanatorio de La Paz, en Tres Cantos. En su despedida, el mundo del cine, el arte, la narrativa y la política se concitó junto a los familiares del director. Arturo Valls, Andreu Buenafuente, Ana Belén o Carlos Areces. Todos recuerdan con honor haber trabajado en Tiempo después, “una peli tan suya”, y especialmente, el director Alejandro Amenábar, de quien Cuerda fue el padre cinematográfico.

Un comunicado de los Premios Feroz (obtenidos por Cuerda en 2019) repica además una de sus frases: “Todos somos contingentes, pero tú eres necesario”. Pablo Iglesias, vicepresidente de Asuntos Sociales del Gobierno, se acercó al tanatorio con estas palabras en la punta de la lengua: “Fue el creador de la religión laica y simpática que muchos profesamos, el amanecismo”, un concepto delirantemente exacto, resumido también por el amigo y actor Guillermo Montesinos. Se va un padre y un marido; un narrador fenomenal con la cámara siempre a cuestas; un inventor de metalenguajes, a medio camino entre los desplantes ibéricos de Berlanga y la ambición desmedida de Luis Buñuel.

Cuerda ha sido el dueño del absurdo, pero nunca soportó el pestiño de los novísimos. A menudo, vestía hopalandas para recubrir su poderosa humanidad; solo bebía vino del buenísimo, el muy tuno y, como buen cosechador, soportaba los efluvios del caldo sin desmayo ni exageración. Sus íntimos añaden que, en contacto con la naturaleza, este hombre opaco, al estilo de Vicente del Bosque, olía a cardamomo, como los catadores del Termes, afluente del Duero, que ya responde por su alma y siembra “en sus entrañas palabras de amor, palabras”.

La magia de Cuerda se puso a prueba en El bosque animado –cinco Goyas–, una cinta tragicómica de 1987 sobre el inconsciente y los mitos oscuros, aparentemente desapercibidos. Basada en una novela de Wenceslao Fernández Flórez y situada en el bosquecillo de Cecebre (Coruña), junto a la localidad de Sobrado, escenario del boj, la película expone una cadena de vacíos estremecedores sin dramatizar, donde el maleante Fendetestas (Alfredo Landa, ganador del Goya, con este papel), quiere convencer a un espíritu errante, condenado a seguir a la Santa Compaña, de que se vaya a las Américas porque allí será feliz y no tendrá ni que pagar el viaje, dada su evanescente levedad de fantasma. Por el bosque aparecen el cabo de la Guardia Civil Antonio Gamero Freire –Manuel Aleixandre–, el sacristán –Francisco Vidal–, o Luis Ciges, el loco. Los paisanos de Sobrado fueron a ver la película para verse en la pantalla. Muchos actuaron como extras; y uno de ellos, el señor Multiplica, con 100 años cumplidos, se prestó a ser el flautista en la renombrada banda del Furriñas.

No falta tampoco el último Fernando Rey, interpretando a un representante de la pequeña nobleza local y uniendo este rol al despliegue galdosiano de Episodios nacionales en los que intervino el actor, con otros directores. En un contexto atlántico, podríamos decir que Fendetestas es una especie de Fortimbrás, personaje desdibujado del teatro isabelino, del que Cuerda aprovechó acaso su entorno de permanente niebla y frío en los huesos. El bosque encantado incluye un aspirante a canalla, Fiz de Cotovelo, encarnado por Miguel Ángel Rellán, y una meiga, el papel de María Isbert, que utiliza para sus conjuros los latinajos de La guerra de las Galias. En Cuerda, la aparente complejidad nunca confunde; en su obra lo denso se manifiesta con absoluta ligereza.

Nunca fue casual su estrecha relación con Rafael Azcona, el gran guionista convencido de que cuando “alguien insulso entra en una conversación, esta decae inmediatamente”. El cineasta entró en el metamundo de sus historias pertrechado con las armas del surrealismo cotidiano gracias a la letra de Azcona, embajador de la cámara en la espesura gallega sin necesidad de fáciles conjuros, pero listo a la hora de entender el mundo alterado, con un sentido del humor apenas hispano, más bien celta e incapaz de pisar callos innecesarios.

Amanece que no es poco, su película de culto, ya es historia del cine español. Llegó a las salas en el 1989, con la historia de Teodoro, un ingeniero español, profesor en la Universidad de Oklahoma, que regresa a España para disfrutar de un año sabático. Sin embargo, no encuentra la calma que esperaba: se entera de que su padre ha matado a su madre. La tristeza es tan grande que el padre, para compensar, decide comprarle una moto con sidecar con la que llegan a un remoto y peculiar pueblo que visita un grupo de estudiantes de una universidad norteamericana, unos meteorólogos belgas, disidentes de los Coros del Ejército Ruso e incluso invasores camuflados de un pueblo cercano. Acuden a una misa-espectáculo con el humorista Casen, en el papel de párroco. En la enigmática localidad las elecciones se celebran cada año para designar alcalde, cura, maestro y puta. Este es Cuerda: la forja de una invención desatada junto a un estilo de contar que economiza recursos sin omitir detalles.

Amanece, La lengua de las mariposas, La marrana y Los girasoles ciegos resumen lo mejor de su repertorio. En Los girasoles, el director traslada la acción a la Galicia de los años cuarenta, con la mirada fiera de Maribel Verdú, junto a Javier Cámara e Irene Escolar para contar la historia de Elena, una mujer que esconde a su marido en la habitación de matrimonio y cuya hija adolescente se fuga embarazada por un joven desafecto al Régimen y fichado por la policía. El cuadro de posguerra y asfixia ideológica se completa con la aparición de Salvador (Raúl Arévalo), un diácono con dudas sobre su sacerdocio. Un pequeño mosaico de lugares comunes que sin embargo, conjugados por Cuerda, se convierten en la versión descarnada de un mundo sin esperanza.

Nunca fue lenguaraz ni se adentró en el territorio oculto de la radical chic madrileña. Hizo cine político en el sentido más estricto y menos difusor del término. Viajó por las noches de la capital montado en el búfalo que abría el Santa Bárbara, el pub inventado por Carandell, convertido en abrevadero capitalino, antes de que levantaran el telón del Oliver o que pusieran la moqueta roja en las salas asfixiantes de Bocaccio. Pero la ruta etílica de sus mayores y grandes cineastas, Víctor Erice, Elías Querejeta y Carlos Saura, no iban con el talante de Cuerda. Con la reinvención del Madrid neorepublicano de La Latina, que recitaba de memoria El Cuarteto de Alejandría, Cuerda rescató su pertenencia a otro mundo, el de los bares lejanos o los paradores de fluorescente y un camarero boxeador, que habría podido ser el sparring de Fred Galiana.

Sintió la llamada de los espacios abiertos. Tomó las localizaciones de Amanece que no es poco, apelando al realismo mágico albaceteño; a los campos donde hay hombres que crecen y hacen odas a las calabazas; a las calles en las que a Faulkner se le tiene verdadera devoción y donde todo el mundo es contingente, pero el alcalde es necesario. El rodaje de Amanece acabó el 5 de agosto de 1988. Casi nadie pillaba la intención última del director y algunos artistas desconfiaban de lo que acababan de rodar; Antonio Resines y Miguel Rollán pensaban que Cuerda les había gastado una broma.

A lo largo de su trayectoria, Cuerda ha levantado el edificio de una obra narrativa que le acerca a los representantes más genuinos de nuestra frontera con la magia, como Torrente Ballester, Álvaro Cunqueiro, Joan Perucho y, especialmente, Wenceslao Fernández Flórez, el maestro del humor que fue introducido en el Madrid de la tertulias sin costuras por el mismísimo Azorín, el escritor que dio nombre a la Generación del 98 e inventó Castilla, como género literario. Este último, José Augusto Trinidad de nombre de pila, impuesto por la carcundia levantina de Monòver, su pueblo natal, influyó en Wenceslao y este, como novelista, le rebotó la herencia a Cuerda.

Casi todos los citados comparten con el director los escenarios de la Costa da Morte, los hórreos, y los minifundios vitícolas a orillas del Miño, camino de su desembocadura, entre dos cayos gigantes con la punta clavada en el océano. El Azorín de los orígenes, militante de la idea, se paseaba por Madrid con paraguas rojo que se fue convirtiendo en negro, signo de su prosaico abandono de la acracia, al ser nombrado subsecretario de Antonio Maura, como ministro de Instrucción Pública. Evitó la contienda civil del 36 en París y regresó a España, para sentarse en un sillón de la Academia de la Lengua. Y claro, la trayectoria de Cuerda reniega de esa génesis por más que les deba su cultura de calle y biblioteca a las grandes cabeceras de otro tiempo, como El Imparcial, El Mercantil o el España, cuya columna, Dinamita cerebral, de Azorín, se conserva en nuestras hemerotecas.

Cuerda tuvo el mundo en sus manos, y lo depositó tranquilamente en el molinillo español que remueve el corazón y el intestino delgado para fabricar el humor más negro; el cineasta ha rendido culto ante el altar del Absurdo, aquel fragmento cervantino que va de Gila a Tip y Coll o de La Codorniz a El Roto. En el momento de su despedida, la cultura del humor adquiere el tono magenta del adiós. Amanece sobre un horizonte cenital.