'Homenot' Little Richard, el Dionisos del rock & roll / FARRUQO

Música

'Little' Richard: Dionisos toca el piano

El prodigioso artista de Georgia, uno de los pioneros del rock & roll, convirtió la música popular en una fiesta dirigida por negros para asombro y admiración de los blancos

12 mayo, 2020 00:00El rock’n’ roll nunca tuvo su propio palimpsesto. No germinó de una huella anterior por más que la música negra, que le insufló la vida, latiera desde mucho antes en el corazón de un pueblo. Podría decirse que el rock nació por generación espontánea en el piano de Richard Wayne Penniman, más conocido como Little Richard, cuya muerte a los 87 años, anunciada el sábado por la mítica revista Rolling Stone, reverbera estos días en los medios de todo el planeta. La despedida está siendo atronadora; más allá del confinamiento, el mundo se acuerda telemáticamente de este genio atrabiliario, que alteró la partitura musical de la era cultural del pop.

Sus mejores aportaciones vieron la luz en un lapso de tiempo corto, en plena década de los cincuenta; ofreció mucho con poco; podría decirse que Richard concentró su mensaje en el santiamén que duró el genio de su lámpara, al estilo de los grandes poetas simbolistas (Arthur Rimbaud, ejemplo paradigmático del coup de foudre adolescente). El resto de su vida fue una reiteración sin apenas variantes, una trayectoria menor para un hombre de arte mayor. Tan mayor que The Beatles, The Rolling Stones y Otis Redding no hubiesen llegado a donde llegaron sin él; y también otros que fueron cimas igual de altas, como Jerry Lee Lewis, alias The Killer, simplemente la música que revolucionó la cultura popular no existiría. El rock’n’ roll surgió de la mano de estos dos jóvenes músicos negros, Little Richard y Chuck Berry, cuando la América profunda todavía estaba muy lejos de respetar los derechos civiles y todavía no se percibía para nada el salto cualitativo que supuso en el ámbito musical los años sesenta.

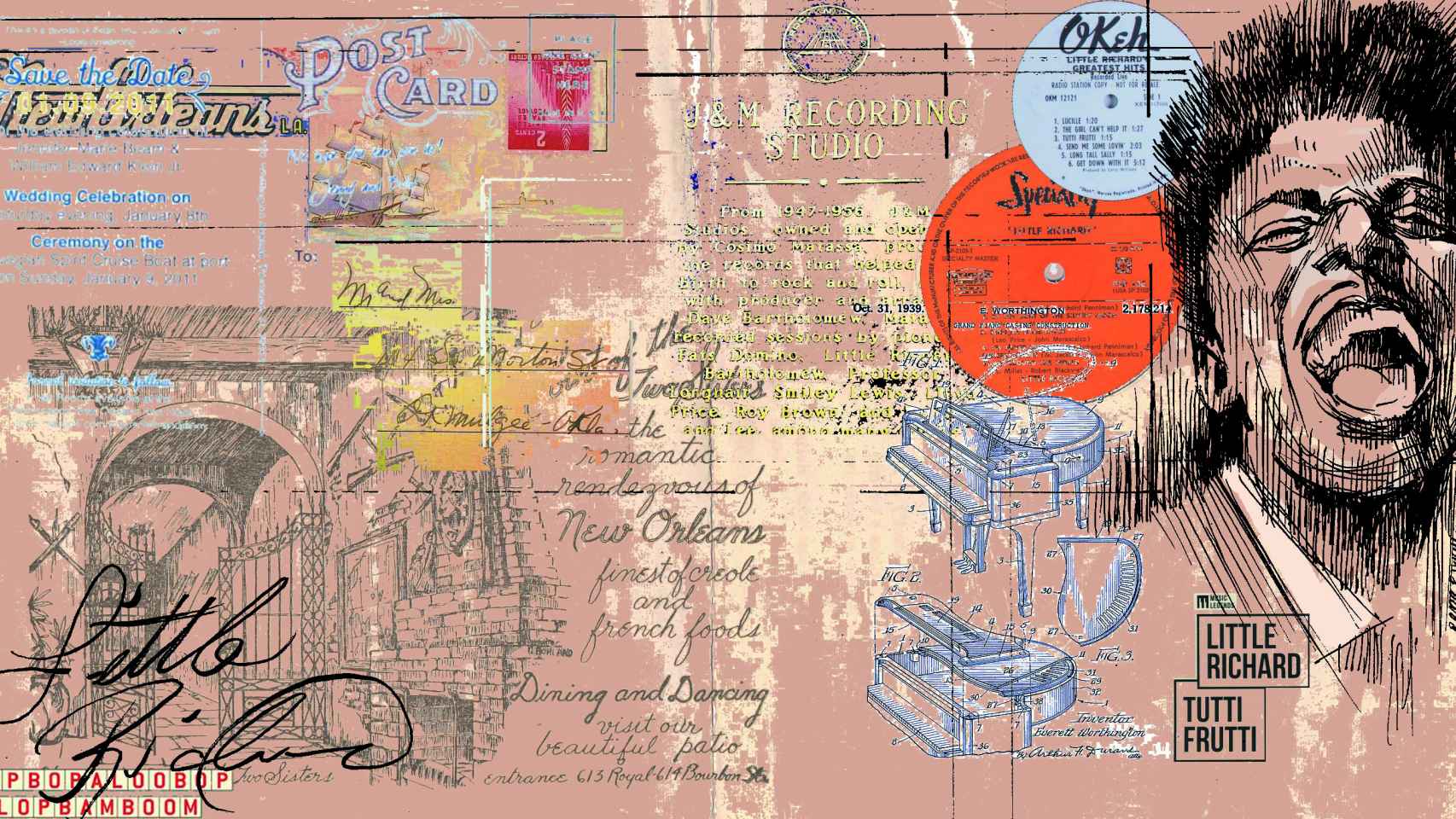

Durante el verano de 1955, Richard frecuentó los estudios J&M de Nueva Orleans y pudo incluir en su grupo al batería Earl Palmer y al saxo tenor Lee Allen, los dos pedestales de Fats Domino. El milagro se produjo en septiembre: grabó Tutti Frutti, la legendaria pieza que se convertiría en un himno de rebeldía. El mercado discográfico alcanzó un millón de copias y coronó a Richard como The King (con permiso de Elvis). Marcado por un aire de festividad excesivo, pero sincero, el músico aporreaba el piano del que salían notas exactas mientras cantaba con una voz alegre y alejada del tradicional lamento ancestral del blues.

Su música significaba fiesta. Comenzaba con un riff, un sonido rápido construido con el piano que, según los expertos, arrastra el ritmo en simples pero eficaces boogie-woogie. El piano fue su base, como lo es de toda la música. Así se lo habían enseñado Amos Milburn y Piano Red; sus ataques al teclado anunciaban la destrucción creativa de un genio. Su nuevo estilo roncaba en el fondo de cada palabra y alargaba los tonos, dejando una engañosa sensación de sostenido, cuando en realidad todo transcurría a velocidad de vértigo. Tutti frutti es un rizoma de frases inconexas, repetitivas y de un acento ligeramente obsceno, pero tan escrupulosamente alegre, que la alegría ha durado casi un siglo. Todo era nuevo, además de inesperadamente bueno, y la última estrofa confluía en el grito que hizo época y que resumiría la conexión interracial del rock primitivo: ¡awopbopaloobop alopbamboom!.

El mundo había entrado en la Guerra Fría. En la sociedad norteamericana se cumplía el narcisismo de las pequeñas diferencias del que habló Freud en el diván de Viena: “Al otro se le odia porque se nos parece, no porque sea diferente”. La larga marcha del reverendo Luther King se parecía demasiado al gospel mientras que la juventud de color, y un número creciente de blancos, que asistían a los conciertos de Little Richard, esperaba un frentismo parecido al de la nueva música; la ofensiva no llegó por el lado político, pero confluiría años más tarde en el vasto río de la contracultura, la intersección entre el hippismo, la Beat Generation, el campus de Berkeley, el letrismo francés, el dadaísmo y su hijo menor, el situacionismo.

Cuando el pasado solo deja cosas dispersas, se impone un cambio. Y esta vez llegó marcado por la extravagancia, pero coincidió con lo que muchos buscaban. Little Richard salía a los escenarios con los ojos pintados, moviéndose con lascivia y mostrando su homosexualidad como una vindicación resuelta ante el puritanismo de la América rural. Le bautizaron con sobrenombres como el Tesoro de Georgia o Su Majestad, el Rey del Rock y del Soul. Su subía a las tablas en un trono rodeado de lacayos. Contestaba al público que abarrotaba sus recitales; deleitaba. Su capricho se convirtió en excentricidad y fue tan al límite en sus performances escénicas, tocando el teclado y con un pie por encima del piano, que se apoderó del alma de la nueva música. Inventó el rock y lo ultrajó, al mismo tiempo.

Todo era inmediatez; la música recién nacida mostraba una visión socavante del racionalismo cotidiano. La cultura pop fue imponiendo sus estilos detrás de la auténtica vanguardia innovadora del rock, que arrastraba al soul, al blues o al jazz hasta un remolino común, metaforizado por Julio Cortazar en El perseguidor, uno de los mejores cuentos cortos del gran escritor argentino. En esta narración, homenaje a la cava de la Calle 52 de Nueva York, nido de Dizzy Gillespie, Thelonious Monk, el mítico saxofonista, Charlie Parker, murmura “lo haré para ayer”, señalando el fin del tiempo, un cambio de paradigma en el que lo sobrenatural y el paraíso dejan de existir para mezclarse en los logros del espíritu humano. Y puede añadirse que toda esta lectura de la subversión del orden establecido no podría haberse llevado a cabo sin el apremio impuesto, desde otro ángulo, por el rock más temprano.

Con Little Richard, la ruptura radical de las vanguardias de 1900 se salía del tiesto. Libertad y novedad, escritas a fuego en el grito de Ezra Pound, se imponían, sin mezclarse con el laberinto autoritario que dejó el poeta norteamericana en Radio Roma. Nadie tuvo la culpa de que en los años treinta una parte de la intelectualidad europea se decantara por la extrema derecha y otra por la izquierda dura (Herbert Lotman en su libro La rive gauche). La vanguardia musical americana jugaba en otra liga, pero se contaminaba de los mismos entornos: el rock’n’ roll se hizo blanco, fue monopolizado por Elvis Presley, que acabaría renunciando a su antigua esencia; Johnny Cash lo combinó con el country para entrar en la narrativa musical de los espacios abiertos, los grandes lagos y las prisiones; Chuck Berry se fue difuminando en busca del pasado, la huella inexistente, y Little Richard se repitió siempre más, y no modificó este trazado ni después de su encuentro con Bob Dylan, aquel joven que en 1959, mientras estaba en la escuela, soñaba con unirse al músico y pianista ahora fallecido.

En los setenta Richard y Dylan, en sus respectivas etapas de redimidos por la mística evangélica, se encontraron en la música espiritual. El pianista-equilibrista volvió la vista atrás en algún momento (el álbum Live, grabado en Nashville), pero abrazó la congregación religiosa para curarse de su dependencia del alcohol y las drogas. Su origen humilde y desestructurado le persiguió siempre. Richard Wayne Penniman había nacido el 5 de diciembre de 1935 en Macon, Georgia, y fue el noveno hijo de una familia de doce hermanos. Su padre, que le abandonó, era contrabandista de bebidas alcohólicas; fue asesinado en 1952, en una pelea callejera. El joven Richard tocaba el piano y cantaba gospel en su parroquia, pero escapó para unirse a espectáculos itinerantes hasta que acabó como cantante de jump-blues, en un local de Georgia. Antes de llegar allí, Richard fue adoptado por Ann y Enotris Johnson, propietarios de un bar para blancos en Macon. Cuando la música de su tiempo cambiaba de color, él empezó a encandilar al público.

Al doblar los cincuenta, Little Richard era uno más de tantos cantantes en gira por locales casi marginales. El día en que su destino se cruzó con el caza talentos Robert A. Bumps Blackwell su suerte cambió. Blackwell escuchó al cantante Lloyd Price y prestó atención a dos envíos de Richard: He's my star y I'm wondering. Llegaba así el citado verano de 1955; el pianista empezó a ensayar en el estudio con Balckwell. Llegó septiembre y Tutti Frutti comenzó la gran autopista de cinco carriles y cuesta abajo. Blackwell había descubierto a Sam Cooke, Lou Adler, Herb Alpert, pero ahora se encontraba ante una mina de oro: Little Richard.

Al nuevo rey no le interesaban las letras comprometidas ni las intenciones últimas de los grandes del country. Solo confiaba en su delirio, pero de ahí nació, lo quisiera él o no, el contenido melódico de su revolución, del mismo modo que algunas óperas no reflejan una intención preestablecida sino que recogen la música profunda de la Selva Negra o del sol poniente. Al estilo Little Richard no le hicieron falta aclaraciones; su público debía tomarlo a dejarlo sin atención al detalle como en la carta de Arlequín: “No me ocupo de puntos y comas; ponerlos vosotros donde queráis”. Le compraron la idea porque la expresaba con un desparpajo nunca visto hasta entonces y por otra razón, que no debe llamarnos a engaño: sus puntos y comas, sus partituras y sus notas iban de los dedos al teclado con exactitud, algo imposible de creer para quienes seguían sus acrobacias sobre el escenario.

Como autor, años después firmó en solitario algunos de sus mejores logros. Otis Redding y James Brown, capturaron su estilo para hacérselo suyo y el mismo Paul McCartney glosó el altar dionisíaco en que se convertían los conciertos de Little Richard. The Beatles levantaron en Long Tall Sally; y hasta Mick Jagger reconoce hoy su deuda con el pianista loco. Con Jimi Hendrix, la cosa acabó mal después de trabajar juntos. En su larga etapa pía de arrepentido y predicador, Richard recibió influencias de grandes interpretes como Mahalia Jackson y estuvo a punto de entrar en el Oakwood College, una escuela de estudios bíblicos de Huntsville, en Alabama. En 1986 tuvo su remake más sonado, con el conocido Rock'n'roll Resurrection. Pero las últimas generaciones habían perdido por completo la pista del gran innovador de los cincuenta. El rock’n’roll no exige un viaje a la semilla. Nació en un suelo aparentemente yermo; pero esta música, surgida de la tradición de los esclavos, colonizó el mundo. Hasta hoy.