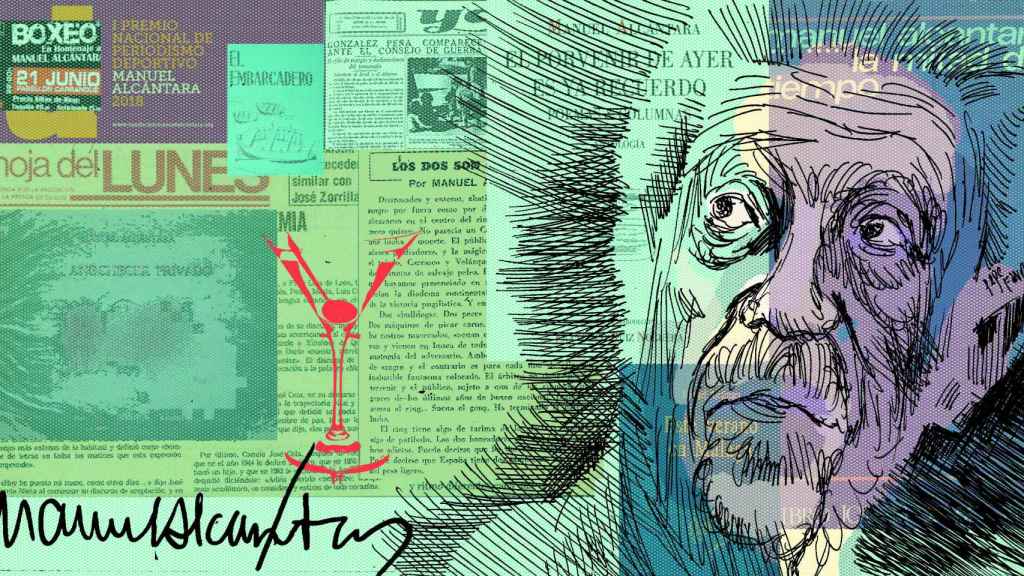

'Homenot' Manuel Alcántara / FARRUQO

Manuel Alcántara, el penúltimo mohicano

El decano del columnismo español, cronista de boxeo y deportes, poeta del Sur, niño de la guerra, se marcha del oficio de la vida tras 91 años de ingenio y estilo

26 abril, 2019 00:00Nos hemos quedado sin saber si Manuel Alcántara pudo acudir por última vez al cuadrilátero malagueño de Saga Heredia; tampoco nos consta si supo algo de las victorias de Boris o de Brandon, y del nulo entre Mostazo y Medrano. Los buenos aficionados lo son del mundo amateur, aunque el gran columnista alcanzó su gloria deportiva escribiendo en el diario Marca sobre el legendario Cassius Clay, al que tuvo ocasión de ver muy cerca, en la platea del Madison Square Garden de Nueva York. Su repertorio crítico abundó en otros, no menos heroicos, como José Legrá y Carrasco, en el Casino Gran Madrid de Torrelodones; y así siguió, hasta llegar a los campeones más recientes, en la Cubierta de Leganés. Queda, eso sí, alguna constancia de que su relación con el arte de los guantes data de los años sesenta, en las noches del Price, cuando Luis Folledo empezaba como simple telonero de Fred Galiana, aquel campeón de Europa que un día cayó con honor ante el gran Sugar Ray Robinson, campeón mundial de todos los pesos.

“Yo siempre digo que de boxeo y del croché de izquierda entiendo más que de Góngora y de Villamediana”, solía decir Alcántara cuando quería poner el punto y seguido a una conversación retorcida. Cuando era pequeño, instalaron un ring junto a una fábrica de ladrillos al lado de su casa y ahí comenzó a forjarse su inveterada afición. Su gusto por la esgrima recuerda la relación que tuvieron los cronistas catalanes, hijos de la Reneixença, en el Diari de Barcelona o en La Vanguardia, con fajadores como Gironés, grande entre los pesos medios, y el éxtasis vivido en la plaza de toros de Les Arenes (hoy convertida en centro comercial, altar del kitsch), la tarde en que un uppercut de Paulino Uzkudum levantó del suelo al campeón alemán Max Schmeling.

Alcántara tenía 91 años cuando su corazón dejó de latir el pasado día 17 de abril, en su domicilio malagueño, tras permanecer meses apartado por enfermedad de la “sagrada cofradía de la columna”, según una expresión atribuida a Ignacio Camacho. Decía pertenecer a la cosecha del 28: “Nací un 10 de enero, martes, a las siete de la mañana, que no son horas para que un desconocido se presente en casa de noche”. Era uno de aquellos niños de la guerra, que hurgaban cielos y soles desde su ventana y que, a falta de otros récords, tenía “el de contar gaviotas”.

El escritor y poeta insistió en que su despedida no podía ser admitida como un simple trámite y cuando las cosas se pusieron feas, ante la inminencia del fin, recurrió el símil pugilístico: “Puedo perder por KO, pero no tiraré la toalla”. Ya no aspiraba a vivir un año entero, pero sí a levantarse al día siguiente. Recibía y concedía entrevistas para remontar el pasado a través de su portentosa memoria.

De muy joven abandonó la carrera de Derecho y se trasladó a Madrid para meterse de lleno en las letras; persiguió a contratiempo las tertulias del Café de Fornos, donde dibujaba Bagaría, la de El Henar, que había sido la cátedra de Valle-Inclán o la del Regina de posguerra, cuando la peña de Azaña era solo un recuerdo de citas amontonadas. Se plantó ante el desafío: él también sería César o nada. Entabló una relación de amistad con González-Ruano, cuando este acababa de publicar Mi medio siglo se confiesa a medias, donde el corresponsal de ABC en Roma y París cuenta su detención por la Gestapo en Francia y siete meses de calamidades en el penal de Cherche-Midi de donde salió gracias a Lequerica, el embajador en París, nombrado por Serrano Suñer.

En los años de El Heraldo y Época, Alcántara se hizo escritor en Arriba, Pueblo y Ya. El artículo diario fue el duro banco de pequeñas alegrías de un hombre que mantuvo durante más de sesenta años el pulso en la prensa y la apuesta por tener cuantos más lectores mejor, batiéndose el cobre en el suelo democrático del sentido del gusto y del buen olfato. Se consideró a sí mismo un experto en lo cotidiano; aspirante en el arte de “salvar instantes”, como solía decir evocando a Gerardo Diego.

Sus camaradas de Sur le llaman ahora templario de la palabra y lo emparentan con aquellos a quienes él admiró. En 1961 recibió el Premio Nacional de Literatura por Ciudad de entonces, en una etapa en la que su presencia diaria en el papel le acercó a la troupe invisible de sabios esparcidos por Alcalá y Puerta del Sol. Pero a diferencia de muchos, Alcántara llevaba dentro de su zurrón la poesía, ese sincretismo del sustantivo que liquida epítetos y mandangas para llegar por el camino más recto al corazón; a su arrepentimiento envasado de normalidad nunca accedieron los más duchos en el arte de la bohemia, defensores del estilo entendido a modo de venganza, como el gran Julio Camba o el extemporáneo Pedro Luis de Gálvez, inspirador de Max Estella, el personaje de Luces de Bohemia, la obra de Valle.

Alcántara no quiso ser un predicador de sí mismo; ofrendaba a sus dioses en un altar discreto. Era poeta y la rima sangraba por sus dedos. Cazador de palabras frente a un mar de turmalina, espejo de su ciudad: “A la sombra de una barca me quiero tumbar un día; echarme todo a la espalda y soñar con la alegría” (Por la mar chica del puerto). Cantó al agua y a sus espumas salinas “alfil blanco sobre el mar azul de la bahía”. Por su ventana entraban aromas de biznaga y moscatel. Entendió el mar como un extravío, atracción de algo lejano y mítico, opuesto a su tarea diaria de columnista de la vida cotidiana. Por eso fijó su atención en el espejo del agua, como los románticos sucumbieron al encanto abismal de la laguna en Venecia. Supo bien que Andalucía, nuestra Italia desacomplejada, es pródiga en amaneceres gloriosos y en noches desprovistas de conciencia.

Utilizó la precisión del francotirador, el talento del provocador y hasta el gen combativo que esconde su tierra, amiga del amago. Siempre confesó la cuenta de sus encuentros y expuso al público sus emociones. Sintió el spleen sin esbozar alharacas vitalistas al estilo Umbral, pero se mostró indomable pegado a su dry Martini y al Jagermaister con los que adornaba la severidad de su dieta en los almuerzos en la calle Larios. Su longevidad le permitió beber con mucha gente, deslizó la retórica por debajo del mantel y se alejó de la greguería, el género virtuoso.

Ahora, su desaparición ha sumido en un profundo luto a la ciudad de Málaga. Desde el día de su funeral, sus conocidos, lectores y amigos van llegando desperdigados en pequeños grupos; inundan la acera junto al domicilio del escritor en el Rincón de la Victoria, se acercan a sus restaurantes favoritos, caminan por donde circularon los tranvías de su infancia, frente a fachadas herrumbrosas que, entre huecos, dejaban ver el azul del mar. Reverencian el toque lisboeta que tiene la ciudad andaluza. Deletrean al poeta desaparecido: “Fue el puerto de mi infancia. Me llevaban en un tranvía amarillo y muy aireado. Un tranvía de sol con jardinera... el balneario, los Baños del Carmen, ascua de luz que se asoma a la bahía en noches calmas”.

En el bello Sur se habla hoy de tristeza por la pérdida pero también de ironía, un alarde saludable característico del gran periodista, amante de la vieja Olivetti, la máquina de escribir de este mohicano que, esta vez sí, es el penúltimo de una larga estirpe en la que se funden Gómez de la Serna, Haro Tecglen, Ortega, Cunqueiro, Umbral, Carandell, Azorín, Corpus Barga o Chaves Nogales, entre otros escogidos. Aunque de Manuel solo hay uno, los Alcántaras del mañana se sienten ya depositarios de una reputación centenaria que corre el peligro de desgastarse en una sociedad artificial a la que le sobra imaginación y le falta certidumbre moral. Rilke fue su bandera, el poeta austro-germánico de las elegías y sonetos, condensado en la prosa de Los cuadernos de Malta. Combatió la desolación a base de letra impresa y cuando le preguntaron por su elixir secreto, fue tajante: “El andalucismo, la luz y la retranca”.