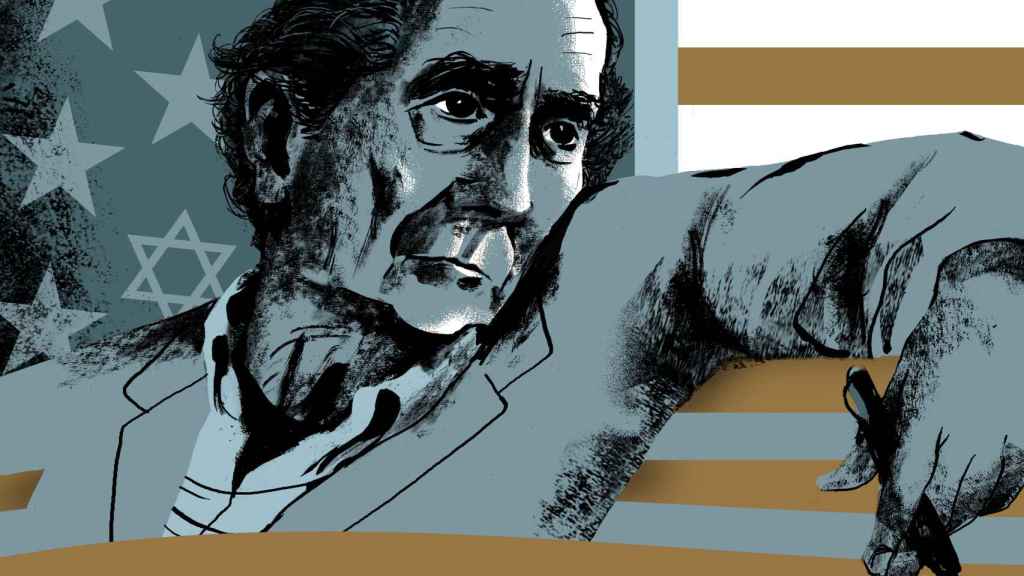

La pastoral americana de Philip Roth / DANIEL ROSELL

Philip Roth, pastoral de un libertino

Blake Bailey aborda en una biografía descomunal, publicada por Debate, los avatares biográficos que explican el carácter, el tiempo histórico y la obra literaria del novelista norteamericano

15 julio, 2022 22:35Uno de los gestos más evidentes de coquetería masculina, esa costumbre que aumenta a medida que los años menguan, es usar sombrero. El otro consiste en comenzar a preocuparse por esa ficción que denominamos posteridad: la huella que, acaso, dejaremos en aquellos que no han llegado a conocernos en persona. Ambos hechos muestran, al mismo tiempo, fortaleza e inseguridad. El primero porque aquel que piensa en su propio (non) plus ultra cree, con más o menos intensidad, que su persona merecería ser recordada y convertirse en perdurable; el segundo porque, en vez de que de dejar que el azar dicte el recuerdo, inevitablemente ambiciona controlar e imponer una determinada máscara. Cabe decir que quien dedica tiempo a estas cuestiones desearía ser inmortal, a pesar de la condena universal de la especie.

¿Puede condenarse a alguien por semejante anhelo? Diríamos que no: el narcisismo estéril más bien nos parece digno de ternura, aunque sostenido durante años pueda ser un vicio insufrible. Estos dos sentimientos son los que inspiran la descomunal biografía que Blake Bailey (Oklahoma, 1963) ha dedicado al escritor norteamericano Philip Roth (1933-2018), publicada en español por Debate en una decisión admirable que no deja de tener valentía, porque si bien los méritos literarios de Roth son indiscutibles, igual que el oficio de Bailey en el arte de hacer biografías, como ha demostrado como autor de las vidas de John Cheever o Richard Yates, tanto el protagonista como el biógrafo han sido agraciados con el fanatismo de la cancelación, ese catecismo que desea convertir la vida real en un laboratorio moral.

El escritor Philip Roth

El libro, conviene decirlo desde el principio, es una biografía oficial: Bailey fue contratado por el propio Roth para que levantase (con palabras) su propia estatua. Al novelista de Newark (Nueva Jersey) parecían no bastarle sus memorias, vertidas en dos estupendos libros de su extensa obra: Los hechos (1988) y Patrimonio (1991). En el primero, a través de una falsa correspondencia entre el novelista y su alter-ego literario –Nathan Zuckerman– Roth escribe sobre su padre, su infancia judía durante los años treinta y los cuarenta en el barrio de Weequahic, sus estudios, su etapa en Chicago y un sinfín de avatares amorosos, en especial su tormentoso matrimonio con su primera esposa, Maggie Martinson. Una suerte de vida galante impulsada por la obstinación de destacar y triunfar (sobre todo con el sexo opuesto).

Su segunda confesión tiene algo de De Profundis: una reflexión sobre la muerte a partir de la agonía de su padre, Herman Roth, provocada por un tumor cerebral. Con ambos títulos, sumados a su mitología como Don Juan, hubiera quizás sobrado. Si no es así se debe a los testimonios críticos que otros –en especial su segunda esposa, Claire Bloom, autora de Adiós a una casa de muñecas– escribieron sobre sus andanzas íntimas, donde lo retratan como un misógino profesional, como si tal juicio (interesado) pudiera empañar su talento literario.

Roth encomendó primero el relato de su vida a Ross Miller, que terminó desistiendo por los (previsibles) conflictos con el biografiado. Claudia Roth Pierpont, autora de las biografías de Hannah Arendt, Gertrude Stein o Anaïs Nin, retrató al escritor en Roth desencadenado, una especie de descargo de conciencia camuflado como ensayo literario. Bailey llegó después. Durante seis años colaboró directamente con su personaje. Después de su muerte, en 2018, continuó el trabajo solo, aunque con acceso al archivo del escritor, a sus fuentes autorizadas y a todo el material íntimo para esculpir la efigie del ogro de Portnoy. Lo hizo a la manera de Roth: con una cierta desmesura –casi mil páginas ocupa la extensa crónica de sus años heroicos, que son todos–, una descomunal documentación y la pretensión de equilibrar la indiscutible importancia cultural de su obra con los episodios (vulgares) de su vida.

Bailey, nada más publicar la versión en inglés del libro, experimentó el fuego de la hoguera de la inquisición al ser acusado de acoso y abuso sexual en su trabajo como profesor. ¿Invalidaba su trabajo como biógrafo su conducta personal? En absoluto, pero el pánico de la editora –Norton and Company– a la reacción hostil del mercado sembró dudas sobre la ejemplaridad de Bailey. Un debate perfectamente bizantino: el biógrafo oficial de Roth, de igual manera que su biografiado, a efectos de sus lectores no tiene que ser un ser idílico, sino un buen escritor. Desde esta perspectiva –la estrictamente literaria– debe juzgarse a ambos.

El Roth de Bailey, como la obra del gran novelista norteamericano, es proteico e irregular. Establece una narración lineal, sustentada en la cronología, que comienza con los ancestros del escritor de Newark, prosigue con los hechos ciertos de su vida y se cierra, después de una inmersión a fondo, con el funeral del escritor, que planeó al detalle en otro rasgo que lo define como ser humano encantado de conocerse. Una actitud perfectamente natural si se tiene en cuenta que a lo largo de su longeva carrera literaria –31 libros– decidía la suerte última de sus personajes, muchos de ellos surgidos de sus propias experiencias con los demás. ¿Cómo no iba a intentar hacer lo mismo con su persona? Un buen novelista piensa en los detalles y no renuncia, bajo ninguna circunstancia, a decidir las trazas de su epílogo.

Del relato de Bailey destaca la tesis, bien argumentada, de que en los caracteres ficticios de Roth hay menos biografía –y por tanto más fábula– de lo que suele pensarse. También cierta obsesión con muchos detalles nimios: episodios de niñez perfectamente prescindibles que, en un libro de tal envergadura, dilatan el tempo del cuento. En esto se nota que es una biografía de encargo, condición que, en todo caso, no desmerece el resultado final, que describe (desde dentro) la génesis de sus libros, su agitada vida sexual y la ambivalencia entre su deseo de vivir sin cortapisas morales y una educación hebrea marcada por la reglamentación obsesiva.

No deja de ser paradójico: Roth, acusado de “antisemita” por sus propios hermanos de cultura tras la publicación de El lamento de Portnoy, donde dibuja a un joven judío onanista y sexualmente pervertido, el libro que a los 36 años lo convirtió en superventas editorial tras el feliz debut de Adiós, Columbus, estuvo hasta sus últimos días preocupado de que su fama de mujeriego, con evidente tendencia al adulterio, no contaminase su sitio en el Parnaso de las letras norteamericanas. Se quedó sin el Nobel, en un gesto sufriente que parece evidenciar que hubiera convivido sin problemas con ciertas dosis de hipocresía social, pero no dejó de escribir de lo que quiso y de la manera que quería con el sanísimo afán de provocar a los eunucos, esa nueva hegemonía, y dar rienda suelta a su vocación como escritor satírico contemporáneo, siguiendo la fértil tradición, entre otros, de Jonathan Swift.

En ese tono es donde, a nuestro juicio, está el mejor Roth, capaz de condensar el estilo de sus antecesores literarios –Hemingway, Fitzgerald, Capote, Salinger– para derramarse después en una versatilidad que muta según la época, componiendo el friso de la humanidad norteamericana desde mediados del siglo XX. La Norteamérica de Roth, marcada por el desapego de las raíces judías, hija de la emigración y la diáspora, profundamente terrestre, cuestiona el dogma de las identidades oficiales, que no dejan de ser una construcción cultural.

A cambio, Roth propone el espectáculo de una comedia humana donde la sofisticación y la vulgaridad se encuentran. Una aleación realista –a la manera de Flaubert– donde los hechos acontecen con independencia de los deseos y esfuerzos de cada individuo. La vida real no es edificante, pero es vida, cosa que no puede decirse del rigorismo moral con el que la cultura woke busca sustituir el canon literario por una galería de dibujos animados donde Micky Mouse –“ese maldito ratón sin alma”, como decía el viejo Bukowski– preside un cuadro cuyo tema real es la industria del deshonor o la máquina del fango, como diría Umberto Eco.

En este sentido, el ejemplo literario de Roth cobra importancia: desde las vivencias de una sociedad que trataba de restringir lo sentimental, a veces hasta anularlo, hemos pasado a otra donde la sensiblería ha reemplazado a la razón y a la inteligencia. No es extraño que la literatura adulta de Roth, para muchos escandalosa y exhibicionista, para otros honesta hasta la autodestrucción, suponga una impugnación de los tiempos presentes. Y que su vida como libertino (ma non troppo) pueda leerse, gracias a este libro, como una suerte de autosátira. “La ficción” –señaló el novelista en ¿Por qué escribir?, una selección de sus ensayos, entrevistas y discursos– “debe expandir la conciencia moral”. Y eso sólo puede hacerse prescindiendo del oxímoron de la nueva masculinidad y mostrando de forma expresa, cruda, sincera, la inmoralidad narcisista del ser humano, comenzando por la del propio novelista.