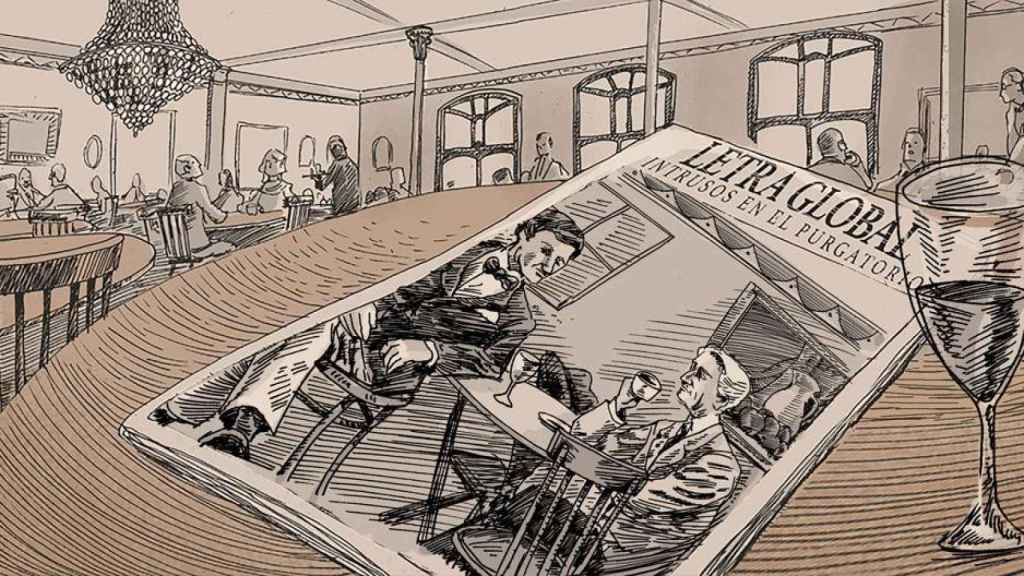

Intrusos en El Purgatorio (IV) / DANIEL ROSELL

Intrusos en El Purgatorio (IV)

Cuarta entrega del relato con el que Juan Carlos Girauta se estrena en Letra Global

10 junio, 2018 00:00Dos hombres se giran al oír las voces y se quedan observando a Godoy unos segundos. El uno, de pelo cano, viste traje marengo y ha dejado su sombrero y su bastón sobre una silla de tijera que, tomada por el comején, ya sólo cumple funciones accesorias. Tiene los ojos azules, tan claros que cuesta esfuerzo sostenerle la mirada. El otro exhibe un ridículo peluquín y tiene entre las manos una copa de pipermint a juego con su pajarita.

- Es desconcertante. El abducido, a veces parece un veinteañero, pero hay días en que no le pondría menos de sesenta. Usted, como médico ¿qué opina?

- Existe una patología vulgarmente conocida como cara de niño. Los que la padecen mantienen el mismo semblante juvenil de por vida. Tengo entendido que el argentino Cortázar se benefició de esa singular dolencia.

- No sabe lo que yo pagaría por conservar el aspecto con el que aparecía en mis carteles promocionales.

La mirada de Bruno Thorpe se ilumina mientras contempla el bodegón de la pared. En vez de un jarro y unas manzanas se ve a sí mismo con unas maracas.

- Lo importante es que no ha perdido la voz y que todavía afina.

- Quite, quite. Ojalá me hubiera visto y oído hace treinta años. Nunca fui un cantante de escuela; no eduqué la voz. Pero tenía un trémulo que hacía languidecer a las damas.

- Mi querido amigo, no debemos vivir del pasado. Le quedan muchos años por delante. Sin duda más que a mí. Afróntelos sin el lastre del recuerdo.

- ¿Qué sería de nosotros sin el recuerdo, doctor?

- Está bien. Escuche, el recuerdo es de todos modos inevitable. Por tanto no lo busque, no se recree en él. Ha de cambiar de actitud. De entrada, deshágase de ese peluquín y enséñele la calva al sol.

- ¿Tanto se nota?

- Es terrible.

- Comprendo. Pero así de golpe...

- Convengo en que es mejor encalvecer con mesura, de modo paulatino. Pero usted ocultó ese proceso y ahora ya no tiene opción. Es más, abandone el pipermint; es otro peluquín. Y le emponzoña el estómago, don Bruno.

- Nada de don. Bruno a secas.

- Lo siento, pero yo sólo descabalgo el “don” o el “doña” cuando me dirijo a mis familiares y parientes hasta el segundo grado colateral.

- Siendo así...

- Acabo de invitarle a olvidar el pasado y, en consecuencia, lo que voy a decirle le resultará paradójico: ciertas costumbres no deberían perderse nunca. Pero costumbre y tradición equivalen hoy a rémora intolerable, a falta de libertad. Pura estupidez. Por enterrar hábitos, hemos abolido hasta el de razonar.

- Ese es el que primero cayó.

- A mí, sin ir más lejos, me tienen por un cafre porque defiendo aún tesis carlistas. Pero que yo me acueste cada noche con el feliz recuerdo de Abárzuza, o que desmenuce en tardes propicias los prolegómenos de Vergara, habría de ser contemplado con respeto, y aun aplaudido. Nadie me agradece sin embargo que mantenga viva la llama por la que murieron tantos españoles de bien.

- Es que nadie logra seguir sus explicaciones, doctor Manrique.

- Razón de más para que me escuchen. Deberían tomar apuntes.

- Aquí dentro se dice que lo único que queda del carlismo... es usted. Por favor, no se moleste.

- No puedo molestarme porque a eso justamente me refiero. Ser único en algo merece atención y consideración. Además, un individuo basta para que un ideal siga vivo. ¿No se declaran tan preocupados todos por las especies animales en peligro de extinción? Y, sin embargo, a nadie importa que muera la quimera que convulsionó un siglo de nuestra historia.

- Qué bien habla usted, doctor.

- No tanto como usted canta, don Bruno.

El presunto cantante, el desdichado a quien el doctor ha invitado a olvidar porque sospecha, acertadamente, que sus recuerdos no son genuinos; el artista que jamás llegó a pisar un escenario se emociona hasta el fondo de su corazón con el halago. Por eso, agradecido, en un tácito trueque de piedades, resuelve consagrar la tarde a la felicidad del hombre de los ojos zarcos.

- Hábleme de Cabrera. Se lo ruego.

El doctor Manrique sonríe, luego frunce el ceño para hacer partícipe al cantante de Dios sabe qué reproches históricos, musita Cabrera, se desabrocha el chaleco y envuelve a Bruno Thorpe con su balsámica mirada. Centenares de páginas están a punto de renacer. El otro deja la copa sobre el mármol tras apurar las últimas gotas verdes, extrae una pluma y una oportuna libretita del bolsillo interior de su americana y se entrega del todo.

- Voy a tomar notas para seguirle mejor la próxima vez. Cuando quiera.

- ¿Conoce usted Morella?

- No sé si canté allí en el curso de alguna gira.

- Bien. Imagine lo que era aquello a principios del diecinueve...

Plano general desde el extremo opuesto de El Purgatorio. La mesa de Manrique y Thorpe queda en el centro de la pantalla. Ya no se les oye. Ha pasado un buen rato, pues el doctor, minúsculo dueño de la imagen, está entregado a la descripción vehemente de alguna gesta. Agita los brazos, adopta actitudes anacrónicas, encarna a un personaje noble y soberbio. De pronto se pone en pie, agarra su bastón con las dos manos y hace como si repeliera un ataque cuerpo a cuerpo. Los cafeinómanos, desde la barra, se ríen y lo imitan. Sabino Huarte, el hacedor de crucigramas, pide disculpas a las hermanas Losada, se levanta, camina hacia la barra, se encara con los funcionarios, consumidores compulsivos de café, y grita ¡Silencio!, para después bajar el volumen de su voz hasta emitir un susurro horripilante, amenazante, seco.

- El primero que se vuelva a mofar del doctor Manrique tendrá que vérselas conmigo. Y eso no se olvida fácilmente.

Luego, como un torero, se da media vuelta, se detiene, se mira el hombro izquierdo, vuelve a mirar al frente, y regresa con las tres hermanas.

- ¿Qué sucede, Sabino? -pregunta Violeta.

- Nada. Continúen con lo de las esencias florales, por favor. Estábamos con las virtudes del jazmín.

En la barra se ha instalado un silencio de cementerio. Lo rasgará la voz atiplada de Benjamín cuando, al recoger una bandeja de granizados, exclame:

- ¡Olé tus huevos, Mónica!

[Continuará]