Aún faltaban unos años para llegar a la sesentena cuando un cáncer de páncreas se llevó al barcelonés Juan Eduardo Cirlot el 11 de mayo de 1973. En ese momento, a pesar de haber escrito y publicado mucha poesía (casi siempre en austeras y elegantes autoediciones, nada que ver con la hojarasca horrible y prescindible que ahora abunda), Cirlot era más conocido como crítico de arte, ocupando con otros como Rafael Santos Torroella o José Camón Aznar la primacía en ese grupo de jueces prescriptores que oficiaban desde respetadas atalayas en periódicos y publicaciones especializadas.

Solo al año siguiente de su muerte, y gracias al esfuerzo compilador de Leopoldo Azancot, que recogió en un volumen con esclarecedor introducción la obra poética escrita por Cirlot entre 1966 y 1972, se pudo tener una visión deslumbrante aunque aún parcial, por la restricción cronológica, de la magnitud de la poesía atrevidísima de ese hombre trajeado y aparentemente de orden que, sin embargo profundamente revolucionario, había nacido en la misma ciudad en que murió el 9 de abril de 1916.

Los dos hitos siguientes fueron la publicación del número doble 5-6 de la revista Poesía (1979-1980) y el de una antología, en Cátedra Letras Hipánicas, a cargo de Clara Janés. Luego, ya más cerca en el tiempo, la editorial Siruela ofreció los tres volúmenes de su opera omnia poetica (bien que quedaron fuera algunos poemas entonces desconocidos): Bronwyn (2001), En la llama (2005) y Del no mundo (2008).

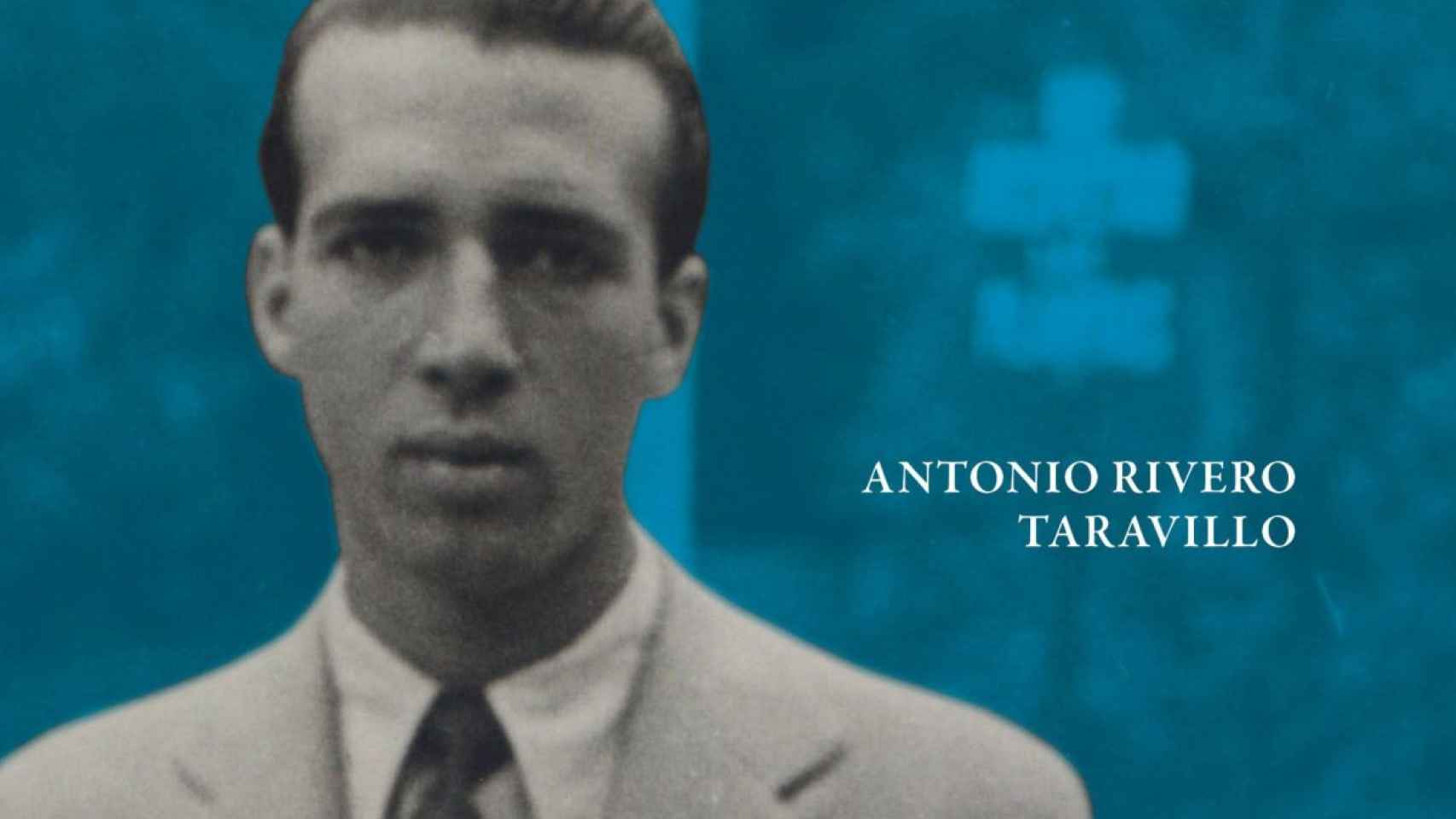

Juan Eduardo Cirlot / CATALÁ ROCA

Si la poesía que publicó es mucha (2.320 páginas en esas ediciones), la que destruyó y de la que apenas tenemos noticia es aún más numerosa (y por imitar sus aliteraciones y paronomasias) numinosa. Por ejemplo, un poema de unas veinte cuartillas titulado 'Nothung', como la espada de Sigfrido (y ya se sabe lo que le privaban a Cirlot las espadas y en general las armas medievales). A Cirlot lo que le importaba era escribir poesía; luego inmolaba esta en sacrificios que solo él comprendía o no se preocupaba de publicar en ediciones normalizadas.

Siendo esta mucho, la poesía fue solo una de las actividades a las que se dedicó. Pero desarrolló muchas, como la que dio en la tormentosa, oscura y visionaria novela póstuma Nebiros. A su lado, Carlos Barral y Jaime Gil de Biedma, Joan Brossa o Pere Gimferrer, Joan Margarit o Ferrater son bien poca cosa. Y no es por epatar por lo que se afirma esto: basta comparar las obras respectivas en hondura y extensión y se verá que ningún poeta barcelonés o catalán del pasado siglo, en una lengua u otra, alcanza ni de cerca a Cirlot. Cada uno de ellos puede brillar más que él en esto o en lo otro, pero si hablamos de poesía (y no solo de ella, también del conjunto de sus logros) el autor de Bronwyn no tiene competidor.

Por eso es más chocante la postergación oficial que sufre cincuenta años después de su muerte. El Ayuntamiento de la ciudad en la que siempre vivió, con un cóctel venenoso de inquina y de ignorancia, no lo ha considerado digno de ingresar en su nomenclátor ni con una calle a él dedicada ni la rotulación de unos jardines ni lo que quizá fuera más justo: una biblioteca. Y eso que ya solo como simbólogo o crítico de arte merecería un homenaje. A fin de cuentas, él fue una de las personas a las que Gaudí o Miró deben más como intérpretes, y qué decir del grupo Dau al Set, que también le pagó haciéndole el vacío, él que tanto había hecho por defender su obra y difundirla cuando empezaban.

Es una evidencia que a Cirlot se lo ha marginado por sus ideas: de un lado, por ceñirse a publicar siempre en castellano (aunque llegó escribir algo de poesía en catalán); en segundo lugar, por sus posiciones políticas contrarias al nacionalismo y favorables por el contrario, de forma muy vaga y tangencial por otra parte, con el poder cultural franquista, a pesar de que no gozó ninguna prebenda ni fue racionero del régimen (a diferencia de otros que luego sacaron pecho democrático).

En fechas recientes, no obstante, ha habido algunas reivindicaciones o recuerdos de su obra que merecen ser reseñadas. Por ejemplo, sendas reediciones en el sello WunderKammer del Ojo en la mitología y, este mismo año, Ferias y atracciones. Por otra parte, dos novelas han venido a tocar el mundo cirlotiano. Javier Calvo, autor también de un artículo sobre 'Cirlot y la filosofía oculta', publicaba en 2019 Piel de plata, cuyo protagonista es un chico desnortado y descolocado que se prenda de una misteriosa Bronwyn que le abrirá la puerta al universo Cirlot.

Y ahora es novedad en las librerías El último atardecer (Galaxia Gutenberg, 2023), de Gustavo Martín Garzo, en cuya cubierta sale nada menos que la actriz Rosemary Forsyth emergiendo de las aguas en un fotograma de El señor de la guerra, la película que fue la espoleta del alucinante y alucinatorio ciclo sobre la citada Bronwyn, doncella medieval que como un grial contiene una embriagadora pócima de significados. La novela parte de una fascinación paralela. Para Martín Garzo, el ciclo de Bronwyn es “una de las obras más extraordinarias, singulares y extrañas de la poesía española del siglo XX”. No exagera.

Tampoco mintió Rafael Argullol cuando hace tres lustros aseveró que “su esplendor oscurece muchas obras que le son contemporáneas y su fuerza secreta se impone sobre libros muy inferiores pero infinitamente más citados”.

Hay poesía experimental en la que todo es frío, una labor de prestidigitación. En Cirlot, sin embargo, esos experimentos tienen más que ver con la alquimia y con la magia (no blanca ni negra, podríamos decir que roja). En la poesía española Cirlot supera con creces al porteño en origen Julio Campal o José Miguel Ullán, Fernando Millán o Francisco Pino, Rafael de Cózar o Juan Hidalgo. También, en la escrita en catalán, a Joan Brossa (siendo este realmente importante).

Luis Alberto de Cuenca, para quien Cirlot siempre ha sido muy importante y a quien homenajea, por ejemplo, en un poema como 'La tristeza', donde realiza un guiño a 'Momento', de Cirlot. Se podrían citar más ecos, paráfrasis o dedicatorias. En prosa, este juicio sobre el autor de Bronwyn es de una gran exactitud: “Poeta de lo sagrado, poeta del símbolo y del valor mágico del grafema, Cirlot pasa por una geografía convaleciente y ojerosa de lo literario el resplandor inútil de unos ojos lúcidamente alucinados, haciendo gala en todo momento de un envidiable sentido de la independencia en lo estético y en lo personal y de una aristocracia de espíritu poco común en esos días.

En el Museo Nacional de Arte de Cataluña se conservan varias cajas de su archivo con todo tipo de papeles, recortes, correspondencia. Sería de lo más necesario recoger su epistolario del modo más exhaustivo posible. De momento no se ha hecho ningún intento, a pesar de las numerosísimas personalidades con las que tuvo trato. En la biografía que le dedicó, quien esto firma espigó algunas de esas cartas, así como otras procedentes del archivo de quien fue su gran amigo (“hermano” lo llama a veces, otra “hijo”, y en ocasiones “rana” o “dromedario celeste”) en la distancia durante los años cuarenta y luego durante un segundo periodo, Carlos Edmundo de Ory, que se conservan en la Fundación que lleva el nombre de este en Cádiz.

Se podrían trasladar aquí párrafos y más párrafos que ahondan en lo que él mismo dijo de sí mismo y de su escritura en aquellas misivas escritas durante unos años en los que aún esta se hallaba lejos de alcanzar sus más impresionantes frutos. Como botón de muestra, este inédito de 1947, en donde traza su genealogía espiritual: “Verás que solamente soy de los que avant-guerre se llamaban de vanguardia (algo entre Alban Berg, Fritz Lang, Huidobro, Breton y Hans Christian Anderssen).”

Cirlot incomoda, descoloca, turba. ¿Qué hacer con él, qué papel darle en el canon? Su estirpe es la de Poe, Nerval, Hölderlin, la de los bardos irlandeses que componían sus versos tras el deslumbramiento provocado por el aisling: la visión de una mujer hermosa que solo un zoquete puede interpretar como aliciente erótico sin reparar en que es además transfiguración y pasaje a lo trascendente. Porque en Cirlot, como en la antigua concepción irlandesa del mundo, los planos se sobreponen, los mundos se interpenetran y se enrelazan, lo mágico se filtra. Como él escribió dando un giro de tuerca al famoso monólogo de Hamlet, no dicotomía sino coincidencia, “ser y no ser” al mismo tiempo.