Cuando Ernest Lluch inició su vuelo rasante sobre las doctrinas económicas del fin de siglo, la economía decimonónica se caía de su último peldaño. Figuras del pasado, como Gumersindo de Azcárate, Francisco Silvela o Raimundo Fernández, que influyeron en la Institución Libre de Enseñanza y marcaron los tiempos en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, habían dado la alternativa a economistas de mayor profundidad, gracias a su formación matemática, como Velarde Fuertes o Lluch Beltrán. Estos últimos eran científicos desplazados de las corrientes krausistas, alejadas ya del mundo académico. El llamado socialismo de cátedra había ido perdiendo fuelle ante el mensaje dejado por nombres prominentes, como Giner de los Ríos, Echegaray o Figuerola, seguidores del liberalismo con raíces en los clásicos ingleses, desde Adam Smith y David Ricardo hasta John Stuart Mill.

Ernest Lluch, socialista a fuer de liberal, quiso conocer el mercado, confió en la asignación racional de los recursos y estudió la formación de precios. Pero también cimentó el bienestar en la praxis, al introducir a cinco millones de españoles en la Seguridad Social, durante su etapa al frente del Ministerio de Sanidad (1982-85). Lluch reunió sus primeros ensayos sobre el crecimiento y los mercados de ámbito territorial –L’economia de la regió de l’Ebre (1967); La regió fruitera de Lleida (1970); Els preus del sòl a Catalunya (1972), Una teoria de l’Empordà (1987)– y, paralelamente, puso en marcha el auténtico objetivo de su investigación: las doctrinas económicas.

A este segundo bloque pertenecen títulos como El pensament econòmic a Catalunya, 1760-1840 (1973); La via valenciana (1975) o Agronomía y fisiocracia en España, 1760-1820 (1985). El experto en la historia del pensamiento económico, que casi mejoró el radio de acción de su maestro, Fabián Estapé, aprendió aprendiendo; como buen historiador, hizo suyo con humildad el principio del working in progress y proyectó su saber a partir del recuerdo pegado al corazón (recordar del latín recordis).

Puso la economía al servicio de la sociedad, justo al revés de como hacen tan a menudo los modelos econométricos de las escuelas norteamericanas enfrascadas en la polémica secular entre las escuelas del agua dulce frente a las del agua salada o lo que es lo mismo, liberales frente a socialdemócratas, economistas de la oferta frente a economistas de la demanda y, en el extremo, Chicago frente a Massachusetts.

El avance científico y la concentración de premios Nobel en EEUU han abonado grandes debates entre el monetarismo de la región de los Grandes Lagos (dulce) y las escuelas de la ribera atlántica (salada). En Lluch desemboca el choque entre las modernas escuelas americanas fundamentadas en los modelos de crecimiento, y la acumulación de experiencias epistemológicas. Un encuentro que podría consignarse como la querella de los matemáticos contra los historicistas, con el profesor en el segundo pelotón.

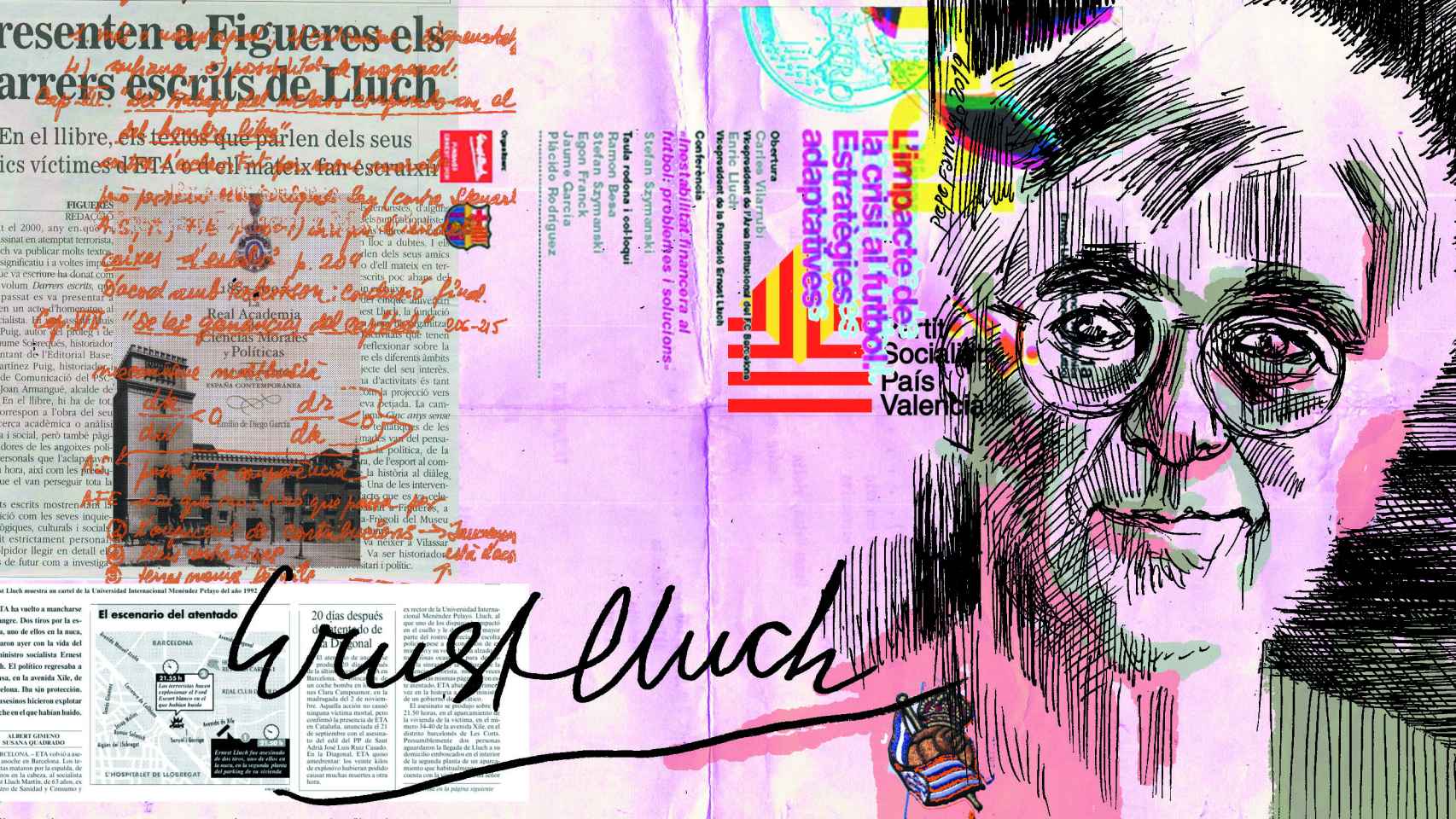

Para conocer la realidad que se esconde detrás de las grandes palabras, como renta nacional, déficit comercial, tipo de cambio o inflación, Ernest Lluch salió a la calle. Fue al encuentro de las leyes naturales en los mercados menores; estudió el precio de la fruta dulce y los costos asociados al fútbol, como industria del ocio. El fútbol significó para él un campo de experimentación emocionado. Desde hace ya bastantes años, una de las puertas principales de acceso al estadio de Anoeta, de San Sebastián, lleva el nombre de Ernest Lluch. Su forma de amar al país tuvo muchos acentos, también el futbolístico. Era muy del Barça, sin olvidar la grada del Luis Casanova de Valencia, donde mantuvo su abono para rendir homenaje a la ciudad que le acogió como catedrático y vicedecano de la Facultad de Económicas, y en la que fundó el Partit Socialista del Pais Valencià.

Profesor de Historia del Pensamiento Económico, Lluch despertó al mundo en la década de los sesenta. Fue expedientado por el ministro Lora Tamayo, detenido por la Brigada Político Social del antiguo régimen, expulsado de la Universidad y rehabilitado años más tarde en Valencia. De vuelta a Barcelona, fue escogido para ser diputado de Socialistes de Catalunya, en 1977; desempeñó el cargo de ministro de Sanidad en la primera legislatura de Felipe González y promulgó la Ley de Sanidad, tomando como referencia el National Health Service, que garantiza a día de hoy la parte sustancial de nuestro estado del bienestar.

Después de estudiar las fuerzas invisibles de los mercados concretos y de poner en orden las doctrinas, Lluch abordó su tercer y definitivo empuje analítico, que tiene que ver con la colusión de los mapas territoriales en el seno de España, como modo de producción y como Estado. Entró, sin avisos ni dramatismo, en el caso catalán y acabó definiéndose como un austracista, –¿el último?, se preguntó a menudo, tocado por la sorna que siempre le acompañó– en el sentido de una Cataluña pegada a la Austria-Hungría de Francisco José.

Rescató de aquel filón el cruce entre su europeísmo y la necesaria mirada atlántica de la política exterior española. Solo cabe concluir que fue asesinado por ETA tras denunciar el dogma independicida que hoy nos concierne por la fuerza del delito constitucional. A esta tercera fase pertenecen títulos como La Catalunya vençuda del segle XVIII. Foscos i clarors de la Il·lustració (1996); L’alternativa catalana, 1700-1714-1740. Ramon de Vilana Perlas i Juan de Amor Soria: teoria i acció austriacista (1999); y finalmente, su obra póstuma, Apunts sobre economia i cultura (2002), donde el Lluch más tardío amplía el diafragma de su conocimiento en busca de saciar su inmensa curiosidad.

Para los amantes de la economía en un país como España, que no posee el pedigré anglosajón de la ciencia lúgubre, Lluch es un guía impagable. Él transformó la aportación de Antonio Flores de Lemus, consagrado al estudio del comercio exterior, en un asunto de interés superior al desvelar en el gran economista español los rastros de Cobden y del clásico Torrens. Flores de Lemus, ampliamente seguido en la primera mitad del siglo pasado, marcó la ciencia desde la elocuencia. O, mejor, digamos que Lluch reedificó a Flores, “como hizo con los mejores”, en palabras de Enrique Fuentes Quintana, coordinador de Economía y Economistas españoles, una obra enciclopédica en la que no falta nadie, editada por Galaxia Gütenberg.

Buceando en la obra de otro grande, como Romà Perpiñá i Grau, Lluch encontró De economía hispana, una aportación de modelo de crecimiento español marcado por la enorme vitalidad de las periferias frente a la precariedad del centro, en la primera mitad del siglo XX. Lluch destaca que a Perpiñá se le presentó la ocasión de conocer mundo de la mano de Francesc Cambó, cuando el líder regionalista preparaba la Conferencia Internacional de Ginebra (1927). De allí se trajo, en el viaje de regreso, su obsesión por instalar en España centros de documentación estadística similares a los de países del entorno. Hoy podemos decir que el Servicio de Estudios del Banco de España y el Instituto Nacional de Estadística (INE) son hijos putativos de Perpiñá.

La ciencia económica española nunca durmió envuelta en sábanas de Holanda. Todo tuvo un coste desmesurado, desde Laureano Figuerola (el inventor de la peseta como divisa nacional) hasta Luis Ángel Rojo o Boyer. Nuestra incorporación en los organismo internacionales (la OCDE o la CEE, en su momento) y nuestra indiferencia inicial ante el Fondo Monetario Internacional, creado en Bretton Woods, jugaron a la contra; engrandecieron el mito del furgón de cola del que tanto hablaron Blanco White y Corpus Barga, pese a que la mano de los economistas españoles estuvo en aquel agreement, que marcó el futuro de la humanidad, gracias a Sardà Dexeus, el otro gran maestro de Lluch.

Pero antes de que Ramón Tamames y Luis Roldán rompieran su lanza en pro de la institucionalización de nuestra economía, Lluch había servido a Román Perpiñá en el aperitivo frío de los antecedentes luminosos. El profesor escribió en letras de molde la participación de Perpiñá en el llamado Memorándum sobre la Unión Federal europea, liderado por Arístides Briand, que hoy se considera el primer antecedente de las exploraciones para la creación de la actual UE. Como es bien sabido, todo se desencadenó con un aliento incontenible de paz, a través de las palabras de Churchill en la Conferencia de Zurich (“no seamos franceses ni ingleses, seamos demócratas y liberales”), celebrada al final de la II Gran Guerra. Poco después, Robert Schuman, Jean Monnet, De Gaspari o Conrad Adenauer colocaban la primera piedra de la Europa actual, bautizada entonces como la Comunidad Europea del Carbón y del Acero.