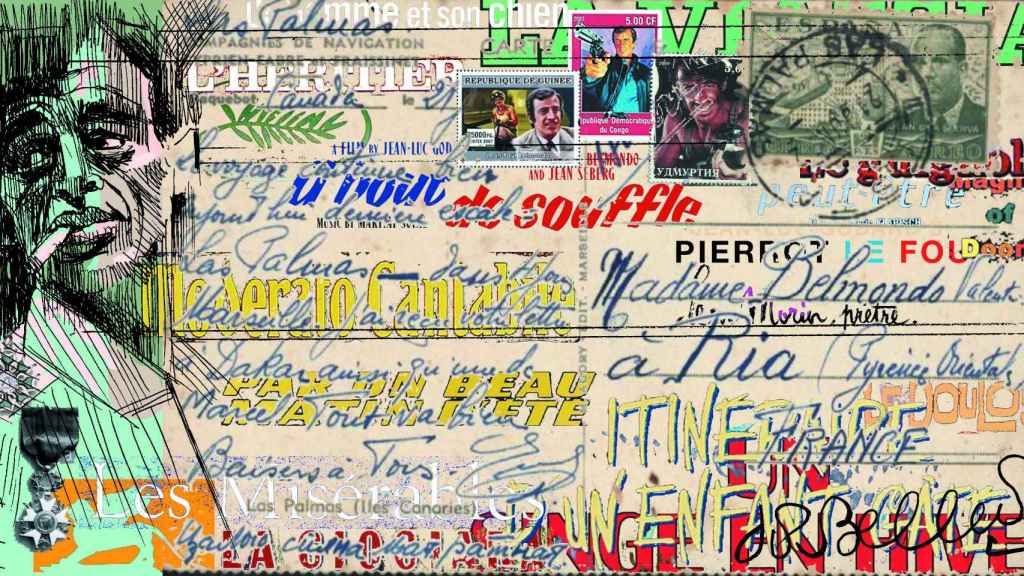

'Homenot' Jean Paul Belmondo / FARRUQO

Jean Paul Belmondo, el titán gamberro

El actor francés se apegó al género duro y se apartó de la crítica a pesar de convertirse en una leyenda por dos de las películas de Godard, ‘À bout de souffle’ y ‘Pierrot, le fou’

7 septiembre, 2021 00:00Dicen que de todo aquello solo queda el making of. La cinta À bout de souffle (El final de la escapada), dirigida por Jean Luc Godard y ganadora de un Oso de Plata en la Berlinale, se rodó corriendo, cámara al hombro, por campos y calles estrechas del viejo barrio judío del Marais. El equipo del rodaje se pasó muchos días pendiente del enloquecido actor protagonista, Jean-Paul Belmondo, convertido en astro desde la fiereza de su primer stand up. Su pareja fue la jovencísima Jean Seberg, que empezó de musa y acabó víctima de excesos adictivos. Sobre aquella Escapada de Godard y Belmondo se han derramado ríos de tinta; pero son pocos los que hoy recuerdan que no tenía ni guión. La trama la inventó Truffaut y se la contó al oído a su amigo, Godard.

A lo largo de medio siglo de carrera como actor, Jean-Paul Belmondo ha trabajado con todos los grandes directores franceses, desde el citado Truffaut hasta Claude Lelouch, maestro del cine negro. Fue precisamente con Lelouch el que encargó a Belmondo el papel icónico de Jean Valjean, en la película Los Miserables, una versión libre ambientada en la Segunda Guerra Mundial de la novela de Víctor Hugo. Belmondo nunca fue superior a Depardieu, que glorificó al héroe nacional de la ficción francesa. Pero sí fue capaz de alcanzar la teatralidad de Valjean cuando se pregunta por qué Napoleón no venció en Waterloo. ¿Fue a causa de Wellington? ¿A causa de Blücher? “No, a causa de Dios”, respondió contrito Valjean-Belmondo.

Las revoluciones no son acciones colectivas de impredecibles consecuencias, sino un fenómeno ineluctable que trasciende a las sociedades. ¿Se imaginan al actor que mejor ha representado el gamberrismo en la pantalla en medio de esta solemne reflexión? Háganlo porque hablamos de un artista que, a lo largo de su carrera, se ha subido a las tablas de la Comedie, con personajes como Tartufo o Cyrano. El Belmondo al que hoy despedimos en clave de agradecimiento supo estar a la altura de la gran aventura escénica de la cultura francesa.

En el cine y en la vida, Belmondo se apegó al género duro y se apartó de la crítica. Ganó y rechazó el Premio César 1989 al mejor actor por el El imperio del león y en 2007 fue condecorado con la Legión de Honor en el grado de comandante, mientras muchos pensaban: lagarto, lagarto. Este hombre adusto de mirada torva, nariz de boxeador y dentadura de gruñón, hizo su última aparición en el cine en 2007 con Un hombre y su perro, de Francis Huster. Hace cuatro años le vimos por última vez en un festival de altura, concretamente en Venecia donde recibió el León Dorado a toda su trayectoria. Eran sus candilejas.

Se anticipó a un final más o menos calculado. Le gustaba ir por delante, como a su emblemático Pierrot, le fou, un film rodado también con Godard. Para muchos, aquella aparición en la Mostra significó una recarga de nostalgia, capaz de situar los contornos humanos del misticismo nihilista de aquel personaje, al que apenas se recuerda, pero que fue una de las creaciones dramáticas más indescifrables de Belmondo, cuyo fallecimiento fue anunciado por su abogado: “Bebel (su alias) ha fallecido, apagándose sin dolor a los 86 años”.

Todos pusieron entonces la memoria en aquel lejano 1960, en el momento en que Godard les dio todo el protagonismo de su Escapada al actor, el monstruo creciente, y a Seberg la joven pizpireta norteamericana que vendía ejemplares del New York Herald a los viandantes de Champs Élysées. Como sucede con el jazz de George Gershwin, París estaba llamada ser el punto de encuentro entre dos sensibilidades, dos continentes: el sentimentalismo juscobutiste y el pragmatismo de fuga con regreso incluido al Eden de los papás.

El encuentro entre la pareja de actores representó un choque de trenes indoloro, pero profundo; se dieron de bruces el thriller y el lirismo galo, fue un tour de force entre el que vive al borde del precipicio y quien no se percata de sus límites. La película fue rodada con una estética de falso documental que cautiva todavía hoy y que supuso el despegue de la Nouvelle Vague.

Desde los primeros años sesenta, el cine ha ido siempre por delante de la calle; lo que para Godard y Belmondo fue un anuncio, casi medio siglo después, era para Tarantino una constatación. No hablamos de efectos especiales ni de sangre, sino del desgarro que invade al ciudadano hundido en el butacón de una platea delante de sus películas. Herbert Lottman, biógrafo de Albert Camus, escribió una trilogía monumental sobre la entraña del París del siglo XX (La rive Gauche, La caída de París y La depuración).

Sin pretenderlo, el gran escritor británico nos mostró el momento en el que los tiempos cambiaron al ritmo de Godard, no de la Sorbona, ni de los adoquines del Boulevard Saint-Germain. Desde entonces, la capital de las vanguardias se ha ido convirtiendo en un caldo de callejeros, chalecos amarillos insurgentes y salteadores. Las nuevas tribus urbanas intuidas por el director francés se han hecho realidad; han despachado la hegemonía del intelectual métèque y han despedido de malos modos el acordeón melancólico sobre el Sena, cuyos ecos llegan todavía a los sensibleros bistrós de Patrick Modianó.

Belmondo, como también el desacralizador Serge Gainsbourg, representaron elementos icónicos de un adelantado cambio de siglo en el que la música y el cine marcaban los tiempos de la reflexión. Belmondo lo clavó con Godard porque sabía que las partidas del corazón se juegan a cara o cruz y se pagan con la muerte. En la última escena de À bout de souffle, el director decidió culpabilizar a Patricia: colocó dos planos superpuestos en los que la chica sale corriendo mientras su enamorado se desploma sobre el asfalto tras ser abatido por el arma de una policía. El asunto desprende un tufillo considerable a Belle de Jour sin que Luis Buñuel tenga la culpa de nada. Belmondo expresó el dolor interior del hombre enladrillado que ha caído presa de los encantos de la mujer-niña, capaz de las más arriesgadas travesuras y de la peor traición.