'Homenot' Olivia de Havilland / FARRUQO

Havilland, el puritanismo según Hollywood

La actriz norteamericana, representante del Hollywood mítico y ganadora de dos Óscar, rechazó el escándalo sin sucumbir ante las exigencias de la pacata América blanca

31 julio, 2020 00:00Olivia de Havilland fue descubierta en 1934 por un asistente de Max Reinhardt. Buen ojo sobre una colegiala que interpretaba la desternillante pieza de Shakespeare, Sueño de una noche de verano, la boda mágica entre Teseo e Hipólita, en un bosque cerca de Atenas, “más cómica que el mejor Molière” –escribió Harold Bloom, en Genios–. De esta obra surgieron, no hace tanto, las notas de Queen, la legendaria banda de Freddie Mercury, para su canción The Fairy Feller’s. Después de aquel Shakespeare escolar, Reindhart le propuso a la actriz pasarse al séptimo arte y, antes de conocer a fondo la industria resplandeciente, Olivia había firmado su primer contrato con la Warner. En la década siguiente a su descubrimiento, se convirtió en la dama del star-system de Hollywood, ganadora de dos Óscar por La vida íntima de Julia Norris y por La heredera.

Poco tiempo antes de consagrarse, Havilland había saboreado las mieles del éxito, en 1939, en el papel de la sobria Melaine Hamilton, en Lo que el viento se llevó. Era una cinta sobreactuada con la que la historia oficial del celuloide lleva castigándonos casi un siglo, a base de considerarla una obra maestra, cuando en realidad era una exaltación del simulacro. Aquel mismo año, Clark Gable fue nominado al Óscar por el papel del cínico Rhett Buttler, en la célebre película, pero lo perdió ante James Stewart, que lo consiguió por Historias de Filadelfia.

Tara, la famosa finca del Sur donde tiene lugar la acción, a pocos días de estallar la Guerra de Secesión, aguantó el melodrama cara al viento, en unos momentos en que el cine atravesaba la membrana del relato para convertirse en el gran artefacto de la cultura de masas. Tara, museo del mal gusto, cobró la importancia del envoltorio. Era una mezcla inspirada en los interiores de la mansión de Georges Cukor en Los Ángeles, con la presunción de villa toscana, diseñada por Florence Knoll, autora también del paisajismo, a cuenta del que acabó pagando las cenas de aquellos años de plenitud, el gran productor y magnate, David Selznick.

A Olivia pareció no importarle el boato de los guapos y ricos; se concentró en su oficio y marcó a la industria floreciente llevando a juicio a la Warner Bross, dispuesta a librarse de los aspectos más abusivos de su contrato. Inesperadamente, ganó. Para el gran público, aquel proceso fue la onda de David que venció a Goliat. En sus primeros años de carrera cinematográfica, formó terna artística con el actor Errol Flynn y con el director Michael Curtiz, autor casual y magistral de Casablanca, (nada que ver con Olivia), basada en la pieza teatral Everybody Comes to Rick’s.

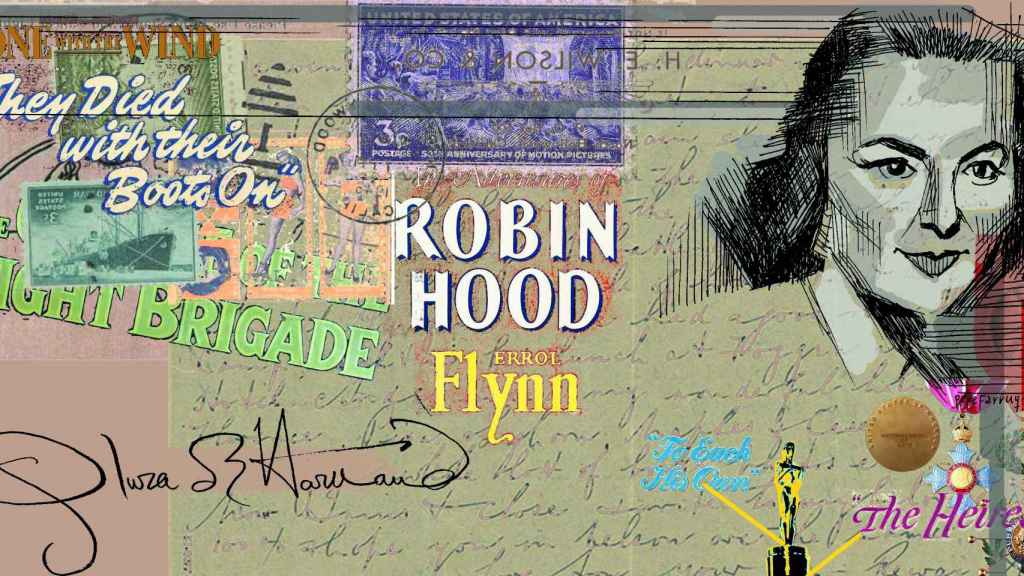

Con Errol Flynn, la Havilland rodó siete películas, entre ellas Robin de los bosques (1938), la peripecia de Robin de Locksey en el bosque de Sherwood, o Murieron con las botas puestas (1941); disfrutó especialmente con La carga de la brigada ligera, también de Curtiz, la cinta que recreó el ataque heroico de la caballería británica contra el muro de cañones rusos en el norte de la India. La historia suicida y real de un regimiento comandado por Lord James Cardigan, con resultado desastroso, que sin embargo fue salvado para la opinión pública británica gracias a la elogiosa crónica de Howard Russell, el corresponsal de guerra de The Times.

Aquella derrota sin paliativos, objeto de debates estéticos por parte de la troupe del rodaje, había sido inmortalizada en el conocido poema épico de Alfred Tennyson, –“en el Valle de la Muerte / cabalgaron los seiscientos”– en forma de monólogo dramático. Lo más espectacular del filme son los casi diez minutos que dura la carga con estruendo de cascotes y sables volando sobre el campo de Marte. Con La Heredera, las cosas cambiaron para bien. Basada en la novela Washington Square de Henry James, el director, William Wyller, hizo un esfuerzo enorme para transmitir el propósito general que a menudo escapa a la comprensión de lector, en el caso del libro.

En esta película, el cine, alzado sobre el poder evocador de sus imágenes, sustituyó a la palabra. Podríamos decir que Wyller y Havilland remedaron al mismo James, quien, muchos años antes, se explayó sobre el hilo en el que están “enfiladas las historias personales, el tesoro enterrado, la figura en el tapiz”. El mohín entristecido de Olivia en el papel de heredera, no tan joven y enamorada, delante del galán apuesto que la corteja pero no la ama (Montgomery Clift), expresa la figura que buscamos. Se trata de un hecho poco común en la historia del cine, pero que cuenta con casos descollantes, como este de Olivia o los gestos de Kurtz (Marlon Brando) en Apocalipsis Now, una imagen del mal redescubierta por Coppola mucho después de la invención de Conrad en su novela El corazón de las tinieblas.

A partir de un determinado momento, Havilland tocó con sensibilidad su cuerda interior de actriz. En los papeles aparentemente menores y hasta cursis ella parecía ponerse a prueba y se salía. Es el caso de La vida íntima de Julia Norris, un melodrama que riza el rizo con un poder de convicción francamente raro. Es la historia de una mujer que oculta su condición de madre a su propio hijo al que concibió en plena Gran Guerra, fruto de su relación amorosa con un piloto que muere en combate. Un folletín descarado, pero realizado bajo el toque delicado del guionista y productor, Charles Brackett.

Al cabo de dos décadas, con la Segunda Gran Guerra en marcha, la protagonista (Havilland) se encuentra en Londres con su hijo y recuerda los momentos que pasó con el padre del muchacho. Llanto asegurado, pero no. La actriz traslada toda la nostalgia a un lugar del corazón que permite la pena sin desconsuelo. Hay que ser muy buena para conseguirlo sin herir al espectador; cuando la vieron por primera vez, la gente salía indemne de la sala de proyección y se llevaba la catarsis a casa; ahora, en tiempos de confinamiento, uno no se mueve de la tele y deposita la misma catarsis en un cajón de la cómoda.

En Olivia de Havilland todo fue lento, desde el gesto hasta la misma vida. En 2008 recibió la Medalla de las Artes del Congreso de los Estados Unidos, en 2010 fue galardonada con la Legión de Honor de Francia y en 2017, a los cien años de edad, fue nombrada Dama del Imperio Británico por la reina de Inglaterra Isabel II. Ha muerto a los 104 años cumplidos por causas naturales en su casa de París, donde vivía desde los años 50, como anunció su abogada, Lisa Goldberg. Nació en 1916 en Tokio, donde su padre, Walter de Havilland, ejercía como abogado y académico. Su madre, Lillian Ruse, conocida como Lilian Fontaine, era actriz, y de ella heredaron la vocación tanto Olivia como su hermana, Joan Fontaine, que eligió el apellido del segundo marido de su madre, como nombre artístico. Fontaine estuvo considerada la musa de Hitchcock. Trabajo con él en dos de sus películas, Rebecca, con la que la actriz ganó el primer Óscar de la familia, y Sospecha; en la primera, Fontaine compartió cartel con Laurence Olivier y en la segunda, con Cary Grant.

Atraída por personajes a medio camino entre el delito menor y el silencio cómplice, la Havilland alcanzó sus mejores metas. Es la Olivia de A través del espejo (1946), donde mezcló su clásica dulzura con la remilgada perversión de la que era capaz. Apenas dos años después, en 1948, dio lo máximo en Nido de víboras, ingresada en una institución psiquiátrica que nos acerca al puro terror psicológico de los manicomios. Así llegó Mi prima Rachel (Henry Koster), la mujer excesiva de Daphne Du Maurier en una trama en la que los límites de la locura y la cordura se confunden en la frontera entre el bien y el mal.

Aquella Raquel cinematográfica incorporó con elegancia la fortuna familiar del protagonista, el honor, los placeres británicos de la misoginia y la ambigua figura rupturista de la Havilland, acompañada en el reparto del joven Richard Burton. La pareja dibujó una asimetría que favorecía a Olivia y con la que ella jugaba sin compasión en cada escena. Burton estaba muy lejos todavía de su plenitud; se encontraba a años luz de la autodestructiva versión del profesor dipsomaníaco de Quién teme a Virginia Wolf o del papel de Marco Antonio, en la Cleopatra que casi liquida a Liz Taylor.

La aclamada actriz había dejado el cine tras su matrimonio con el periodista francés, Pierre Galante, de la revista Paris Match; pero volvió para dar en la pantalla mucho más de lo que esperaba su público. En Lady in a Cage (Una mujer atrapada; 1964), de Walter Grauman, la crítica no supo ver su profundo cambio, fruto de una europeización que se dio precisamente en la cuna de Foucault y de Jacques Lacan. En el conocido papel de la escritora atrapada en el ascensor, Havilland se revela como una actriz cargada con la mochila de la autoconciencia, sin haber pisado el Actor´s Studio del Old Labor Stage neoyorquino y caminando de puntillas sobre la cultura del psicoanálisis.

Entrar en territorios ignotos del alma sin cruzar totalmente el umbral. Este fue el método con el que la dama de los platós convenció al público más amplio y heterogéneo. En La noche es mi enemiga le aguantó el tipo a su compañero de rodaje, Dirk Bogarde, ambos en el papel de un matrimonio lleno de detalles oscuros, penumbras del corazón. Una de sus últimas películas, Canción de cuna para un cadáver (1964), de Robert Aldrich, significó la vuelta del Sur profundo marcado por una expropiación a la que se opone el destello de la tierra, cuando ya nada puede salvarla. En esta cinta, reaparece la Olivia de la rectitud moral, compitiendo con Bette Davis, fuerza enrabietada de la naturaleza.

Probablemente, en aquel penúltimo retorno (después vendrían las series de TV), Havilland acabó sacando de sí misma la verdad inconformista de una chica bien, instalada hasta entonces en el estilo aparentemente plácido de las sufridoras silenciosas de Henry James. La Havilland fue un icono del puritanismo americano, una cultura en la que la exigencia moral va más allá del precepto. En la conciencia de muchos, la actitud estricta de algunos de sus papeles fue una tabla de salvación de la identidad colectiva en los años de la revolución liberal de las costumbres, cuando las cosas iban a gran velocidad de la mano del cine. Incubada en el Hollywood dorado, rechazó el escándalo, pero tampoco sucumbió ante las exigencias pacatas de la América blanca. Su rigor dignificó la aceptación del otro; la mirada de Olivia relativizó el mundo real sin cánones impuestos; aceptó la alteridad y la diferencia, cuando la ética estricta de los padres fundadores de EEUU planeaba sobre una parte importante de su población.