El Palau Sant Jordi es el adiós. Se retira de los escenarios Joan Manuel Serrat, un tipo que deslumbró con sus canciones, se exiló cuando la autocracia segaba el porvenir, dejó una huella en América y musicalizó los poemas de Benedetti. Ya que la vida es la memoria, en esta despedida, el Advento agudiza la nostalgia. Hubo un tiempo en el que, mientras nuestros padres lloraban con Al Vent de Raimon, nosotros mirábamos a las chicas con ojos de carnero sin degollar, gracias a Matinada. Aquel single fue el primer aldabonazo de Serrat, recién salido de Els Setze Jutges, el laboratorio de la música catalana, la lengua sostenida de Porter Moix, Remei Margarit y Espinás.

Cuando éramos adolescentes, a menudo nos preguntaban ¿Raimon o Serrat? Que era como decir ¿A quién quieres más: a papá o a mamá?; y así se fue creando un pequeño abismo entre ambos. Hasta llegado el punto de la madurez, cuando el de Xàtiva recreó a Joan Timoneda y Ausias March y el Nano se adentró en Machado, en Miguel Hernández o en otros, como Eduardo Galeano, con quien demedió su compasión por los nadies y de quien cantó temas, como Secreta mujer o La mala racha.

Serrat, el gran cantante y compositor, proviene del Sitio de Belchite, enclave guerracivilista por parte de madre, castellanoparlante, y del Poble Sec, por parte de padre, catalanoparlante y militante de CNT, en los tiempos del hierro. Aprendió en el barrio, como aquel personaje de Marsé que regresa al Carmelo en Un día Volveré, con la derrota incorporada, determinado a escoger entre la venganza y la justicia. Algo de aquel Julivert Mon, mezcla de maqui y puro bandolero, reverdeció entre cantante y autor, cuando Serrat interpretó por primera vez Los fantasmas del Roxy con letra de Marsé, referida al mítico Cine Roxy, pegado entonces a la Plaza Lesseps.

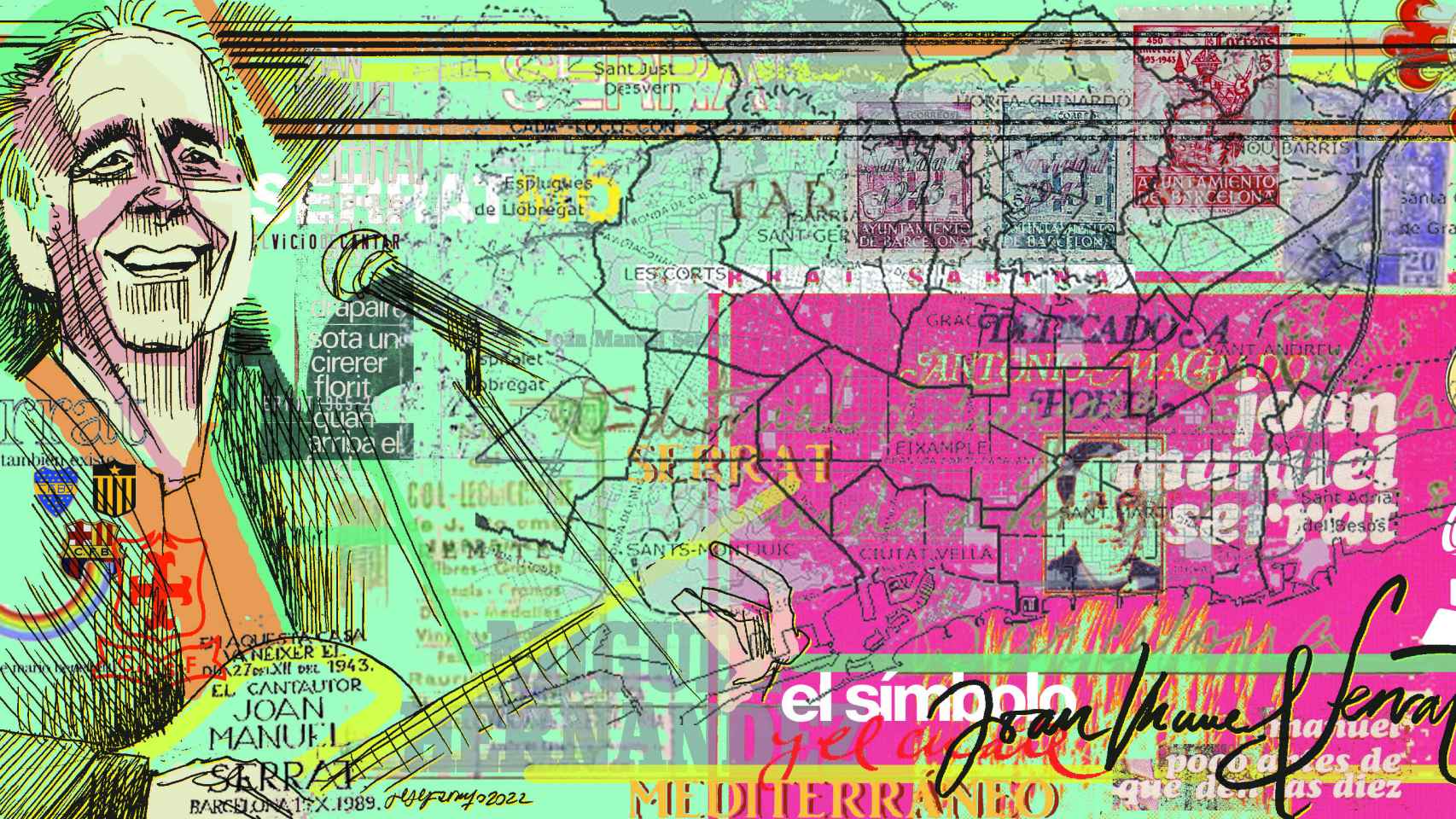

Años después, Serrat se unió a otro escritor, Joan Barril, el letrista de aquel Mírame y no me toques, una tonadilla digna de amores no consumados, los mejores: “Se conocieron en uno de esos pastos /....../ donde se cuecen las mentiras de primera mano / y las vanidades/de bisutería...”. Era ya el mismo Serrat de boulevard que mucho más tarde se fundiría sobre el escenario con Sabina, en un dúo intemporal con gracioso toque de ala corta y americanas floreadas, impecablemente narrado por Francesc Relea en el documental El símbolo y el cuate.

Pasó el tiempo y el protagonista de Mírame y no me toques se apartó del fuego fatuo de la mujer, mala cosa; quiso olvidarse de sus ojos para moldear su piel, en la habitación de un hotel. Pero ella no acudió a la última cita: “Cuentan que se quedó atascada en un semáforo / con la vista fija / en un militar”, concluye la canción. El hijo predilecto de la cançó-canción hacía furor por el mundo entero sin olvidar su origen, el de la ciudad bilingüe que esculpió el medio siglo de Barral o Gil de Biedma y que heredó la maestría del novecientos, gracias a genios como Pau Riba, nieto de Carles Riba –Súnion! T’evocaré de lluny amb un crit d’alegria..(Les elegies de Bierville)– y colega de Serrat en la eclosión de la Nova Cançó.

Más adelante, un día de julio, coincidimos con Serrat sobre la cubierta de una Golondrina, uno de los barquitos que atraviesan el Puerto de Barcelona repletos de turistas, desde el muelle hasta el faro. Le pedimos al cantante una estrofa de Paraules d’amor y dijo que no; insistimos, “pues rasguea algo de Mediterráneo”, pero tampoco, porque los artistas de verdad no hacen camafeos en bodas y bautizos. Aquella mañana de canícula, celebrábamos las segundas nupcias del llorado escritor de la canción. Y en adelante, solo volveríamos ver al cantante encima de los escenarios, siempre de la misma guisa: cabal, perfeccionista, sentimental y redondo.

Descontados los adolescentes miri-pintados y los admiradores del cantante en el Buenos Aires del Boliche de Roberto, quién mejor ha entendido a Serrat es el público madrileño. Hace pocos días, en su despedida de la capital, quedó claro que se va del oficio como un caballero. En él no encontraremos las huellas de una mítica batalla campal de la Complutense contra los grises en plena Castellana; pero si muchas noches de evocación en terrazas y rincones en los que brilla el fondo celeste del trovador claro. Los mejores compositores han convertido sus canciones en sinfonías; mejor dicho, las han musicado, simplemente, porque el secreto de su armonía estaba ya de antemano en los acordes de su guitarra.

Serrat lo deja; en su voz no hay censura, solo alegría de vivir. Así lo pincela Manuel Vicent cuando contempla el mar de su Denia (Alicante), donde la sal se te pega en la boca lo mismo en que en la playa de la Barceloneta. El cantante camina suavemente, no de puntillas sino de empeine bajo y planta entera. Por donde pisa Serrat, crece un “tranvía llamado deseo”, pero no el de Tennesse Williams, sino el de los pedregosos arrecifes de Barcelona, donde ruge el mismo levante que en Algeciras o Estambul. Serrat el vitalista se corta la coleta. Su despedida nos sabe a poco, lo mismo que el día de la Monumental en el que José Tomás dijo adiós a su público, una entretela de voyeurs, entre los que me cuento –con perdón– rompiendo la noche con las alas del maestro y la melancolía inconsolable de los maestrantes.

Serrat son “todas las canciones que caben en una palabra”, escribe García Montero. “Fuerza, el alma viva y la sangre ardiendo para cantar al paisaje inmediato”, dice Rosa María Artal, quién, en un artículo que te destroza las pestañas por contener la lágrima, cita a la amante serratiana, una especie inextinguible de mujer, en un bello artículo, con palabras del cantor: “dondequiera que esté, le gustará saber que jamás, por más cansada que estuvieses, abandonaste su recuerdo a la orilla del camino y por fría que fuese tu noche triste no echaste al fuego ni uno solo de los besos que le diste”.

Serrat, al que se le prohibió la entrada en Chile durante el golpe de Pinochet, homenajeó Isla Negra y la obra de Neruda en el álbum Veinte poemas de amor y una canción desesperada. Regresaba inenarrable sobre la memoria de lo auténtico: “Quiero escribir los versos más tristes esta noche........ es tan corto el amor y es tan largo el olvido”. En la biografía del cantante, el encuentro entre la voz y la palabra ha proporcionado muchos momentos de intensidad; uno de los mayores fue su amistad con el fallecido Vázquez-Montalbán. Les hermanaban muchas cosas: los dos “éramos charnegos y de barrio; nos gustaban el Barça, el cine, la literatura y la buena comida”, tal como lo refleja el cantante en una crónica entrañable de Francesc Peirón.

Se va del escenario y el anuncio reiterado no suena a farol. Oiremos sus canciones siempre, en cualquier esquina, aunque los sones ya no le pertenezcan porque son patrimonio de todos. Su retirada recuerda un poco a los grandes que cambiaron la nota por otros caminos de la creación, como lo hizo el legendario trompetista Miles Davis en 1991 en el Hollywood Bowl, deslizando unas gotas de Happy Birthday en uno de sus solos interminables. Ha habido muchas clases de adioses; el de Moustaki, por ejemplo, sin previo aviso en el Palau de la Música de Barcelona, el día que se quedó sin voz para siempre delante del público. El de Jacques Brel, con 38 años cumplidos, no en el Olimpia de París, sino en Roubaix, una localidad industrial y pobre del norte de Francia, una noche en la que, terminada la función, se fue andando junto a una vía del tren, debajo de un cartel que decía: “Joder, Jacques, eres el copón”.

A Serrat, un creador que “camina entre los héroes”, tienes la sensación de que, después del último recital, te lo puedes encontrar cualquier día delante de un escaparate de Paseo de Gracia o tomando café mansamente en el bar de un museo. Su pasión se ha desplegado por igual en los salones de l’Eixample que en los altos de Bellvitge o en las Villas Miseria de Quito o La Paz, aplicando siempre la misma naturalidad desacralizadora que mostró Georges Brassens con su Mala reputación ante la mesocracia francesa de la Provence. Serrat no escandaliza; nos hace sentir; conmueve con los sostenidos trémulos de su voz. Ha sabido compaginar al hombre bueno que es con el niño malo que lleva dentro, convencido de que “el pecado siempre es creativo y el propósito de enmienda es el campo abonado de la imaginación doliente”, según sus propias palabras transpuestas en la pluma de otro. Él sabe bien que el mal travieso ha sido una constante del arte desde que Baudelaire escribió sus flores.