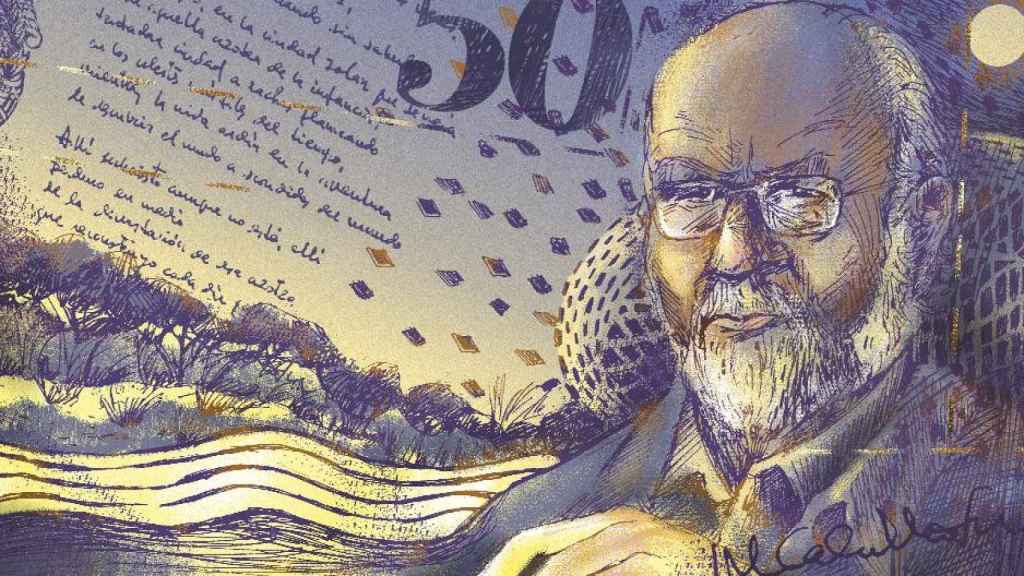

José Manuel Caballero Bonald / DANIEL ROSELL

Caballero Bonald, el poeta de Argónida

El escritor, penúltimo de la generación del 50, lega a la tradición literaria una fecunda obra poética, un registro narrativo propio y un tono memorialístico ejemplar

9 mayo, 2021 15:40José Manuel Caballero Bonald ha muerto a los 94 años, después de disfrutar de una larga y colmada vida en obra y experiencias. El escritor jerezano fue una de los mejores voces de la generación del cincuenta y quien mejor de esa promoción literaria –en la cohabitaron Aldecoa, Fernández Santos, García Hortelano, los hermanos Goytisolo, Laforet, Alfonso Grosso, Juan Marsé, Martín Gaite, Ana María Matute, Umbral, Gil de Biedma, Gabriel Ferrater, Ángel González, Rafael Sánchez Ferlosio, Carlos Barral y el todavía resistente Francisco Brines– supo aunar poesía y narrativa, sin olvidar el ensayo.

Sin él, Doñana es meramente Doñana, una tautología y no la metáfora que creó y a la que dio el nombre de Argónida, asomada a sus diferentes libros lo mismo en la prosa que en el verso, espacio mítico tartésico y Jardín de las Hespérides como en otros autores esos ámbitos imaginarios –y reales– en los que la palabra preña un territorio, o viceversa: Yoknapatawpha (Faulkner), Macondo (García Márquez), Celama (Luis Mateo Díez), Región (Juan Benet) o Etruria (Julio Manuel de la Rosa).

El escritor José Manuel Caballero Bonald en su casa de Sanlúcar (2015) / JUAN MARÍA RODRÍGUEZ

Como mensaje en una botella que regresa a la playa desde la que se lanzó, José Manuel Caballero Bonald arribó de nuevo ya hace tiempo a su costa nativa después de muchas singladuras geográficas y personales. Ulises de aventuras varias y no menos ingenio, volvió a su Ítaca, repartida entre Madrid y la desembocadura del Guadalquivir. Cumplió en su vida lo que Cavafis aconsejaba: que el viaje fuera largo y rico en experiencias. Por inclinación estilística, no fue tanto homérico como gongorino, en la estela del cordobés que también a orillas del río grande del Sur urdió los versos complejos de la Fábula de Polifemo y Galatea. Porque el lenguaje fue pasión suya e hizo buena la máxima de Coleridge de que la poesía son las mejores palabras en el mejor orden.

Nacido en Jerez de la Frontera en 1926, estudió Náutica (aprendizaje que dejó colgado como a una novia en un puerto) y, aunque sin un parche en un ojo o una pata de palo, recorrió (llegó a naufragar dos veces) los mares como Maqroll, el Naviero, el personaje de Álvaro Mutis. En la Colombia de este residió un tiempo dando clases en Bogotá, y desde allí, como un autor más del boom hispanoamericano, envió una novela al Premio Biblioteca Breve y lo ganó. Era 1961, y el título del libro Dos días de setiembre, una obra que se desarrolla en un Jerez no nombrado y su mundo de viñedos y bodegas, de clase alta y de menesterosos. Es testimonio social donde lo real fluye en ambiente, pero aún está por llegar su gran festín verbal, cuyos primeros platos se sirven a partir de la década siguiente.

Viene luego Ágata ojo de gato (1974), una narración lírica dedicada a Argónida, quizá la más suya por el paladeo de la palabra, que sacia al lector más goloso. El cuidado de la forma y el dominio de la retórica flirtean con numerosas figuras literarias, pero nada es mecánico o de manual, porque esa posibilidad queda atemperada por el componente libérrimo que le da el parentesco con las visiones surrealistas y el envolvente onírico.

En otras novelas Caballero Bonald puede escribir obras en cierto modo intercambiables con las de otros autores. Pero quién sino él podría haber compuesto Ágata ojo de gato, cuyo título parece uno de esos falsos palíndromos que, como los genuinos, privaban a Augusto Monterroso. Seguirán Toda la noche oyeron pasar pájaros (1981), En la casa del padre (1988, de nuevo sobre el mundo vinatero) y, su despedida del género, Campo de Agramante (1992), conflicto entre lo rutinario y lo alucinatorio en un protagonista con un peculiar trastorno auditivo consistente en percibir los sonidos antes de que se produzcan.

Este, Campo de Agramante, es además el título de la estupenda revista que publica la fundación que lleva su nombre en su ciudad natal, sita en la misma casa en la que vio la luz. Una revista dedicada a su generación, esa que reunió a sus principales figuras en una foto en torno del recuerdo de Antonio Machado en Colliure, cuando allí fueron a los veinte años de la muerte de quien vio “estos días azules y este sol de la infancia”. Su generación vivió en primera persona la oposición al franquismo y la hermandad en la noche y el alcohol, alquitarados en una leyenda de grupo. Les gustaba el bebercio, y en algunos casos no de manera festiva, sino autodestructiva, pero él lo sobrellevó bien, aunque buscara el último bar abierto en el que tomar la copa más cercana al alba. Pero no era de ebriedad diaria, y la fecundidad en la que arborece su obra dice mucho de su capacidad de trabajo, de su aplicación. Su bibliografía es más amplia de lo que se suele indicar, y también contó con el afluente de las publicaciones en prensa y en revistas.

La Generación del 50 en Colliure en 1959: Gil de Biedma, Costafreda, Carlos Barral y Caballero Bonald. Detrás, Blas de Otero, José Agustín Goytisolo, Ángel González, José Ángel Valente y Alfredo Castellón

Él mismo fue secretario y subdirector (al mando de Camilo José Cela) de la excelente Papeles de Son Armadans, que se editaba en Palma de Mallorca. Fue flamencólogo y productor discográfico. Suyas son las grabaciones de campo del Archivo del cante flamenco (1968), editado por Vergara, y algunos discos de Luis Eduardo Aute. También se desempeñó como lexicógrafo en la Real Academia Española. Precisamente el exuberante dominio del lenguaje, ya señalado, y de un vocabulario muy rico es una característica principal de Caballero Bonald, quien, como Shakespeare con el suyo, parecía utilizar todas las palabras del idioma. Barroco se le ha llamado de la forma menos barroca que existe, por simplificar, y sin duda hay algo de eso, pero también del neobarroco de Lezama Lima, a quien admiró y visitó en su casa de Trocadero, en La Habana (el padre del ahora fallecido era cubano, como francesa la madre). Sin embargo, casi nunca cayó en su irracionalismo ni fue amigo de alardes dizque gratuitos.

Escribir como él lo hizo solo lo puede hacer un poeta, y él lo fue. Aunque con cesuras en la publicación que han llegado a superar los doce o trece años, Caballero Bonald escribió poesía desde joven, y ya desde el inicio con una calidad muy exigente plasmada en Las adivinaciones (1952), accésit del Premio Adonáis, la gran consagración en el género durante lustros. A dos entregas más de breve extensión siguieron Las horas muertas (1959), Pliegos de cordel (1963, muy bella reconstrucción de la infancia), Descrédito del héroe (1977) y Laberinto de fortuna (1984, colección de poemas en prosa). Diario de Argónida es de 1997. Manual de infractores de 2005, y La noche no tiene paredes, de 2009. Con este libro se cerraba, y bajo el título Somos el tiempo que nos queda, su obra poética completa en 2011, pero el poeta no descansó, y en 2012 ofreció los casi 3.000 versículos de Entreguerras. Aquel mismo año le fue otorgado el Premio Cervantes, y tres después publicó los poemas en prosa de Desaprendizajes.

Cosió retales de la Historia Antigua, con no pocos rasgos apócrifos, a la insufrible hiperrealidad de su época, con miseria, yacijas en las que se abandona una prostituta, seres marginales, vagabundos, bebedores de los tabancos de su tierra, y la injusticia de unos años que conoció y padeció (ahí está el poema sobre una fámula ajusticiada durante la Guerra Civil y su estupor de niño). Supo mucho del vaivén de las olas, sus idas y retornos, sus balanceos, que aplicó minuciosamente a los poemas con la exactitud, hasta al minuto, de las mareas. Las volutas del verso. El suyo confirma una vez más, y de qué modo suntuoso y exacto, que la poesía hecha solo con sentimientos es una poesía huérfana y desvalida, que son las palabras, y más cuando se adaptan a un patrón rítmico (o mejor, lo crean) las que inyectan la emoción.

Sus poemas demuestran que estiró el brazo para coger en la rama más alta una palabra no obvia, sin caer en la quincalla de oropel del lujo vacuo. Su justamente ponderado léxico es precioso, pero sobre todo preciso. Y, por supuesto, cumple con el artículo más importante del código de comercio de las palabras: lo no previsible es lo mejor; el diccionario es ancho, como la vida. A menudo concurrió a la cofradía del epigrama, y no son esas las aguas en las que mejor navegó, porque salía de ellas sardónico, áspero y, a fin de cuentas, doctrinal a la inversa. Denunciar vicios está muy bien, y él lo hizo, pero con ellos sucede lo que afirmó Auden acerca de reseñar malos libros, que termina afectando a quien lo hace. Durante los últimos tiempos, con el altavoz que le proporcionaron galardones y reconocimientos, tuvo un punto de descontentadizo, menos de viejo refunfuñón que de joven impaciente, pese a los años.

En la poesía funcionan simultáneamente varios idiomas que se superponen como en una vocinglera suma de personalidades que hablan todas al mismo tiempo; y en esa algarabía hay un discurso en particular al que hay que atender: el del ritmo del verso, no siempre explícito para el profano pero que cuando se descubre canta con su propia partitura, modulada con diferentes formas y una misma brillantez. Y él la tuvo. Son los de Caballero Bonald poemas despojados de anécdota y con mucho de imaginación, pero de aquellos en los que hay algún detalle al que agarrarse brota una palpitación insuperable como la de esta estrofa de “Nombre entregado”:

Tú te llamabas tercamente Carmen

y era hermoso decir una a una tus letras,

desnudarlas, mirarte en cada una

como si fuesen rastros iguales de alegría,

contiguos besos en mi boca reunidos.