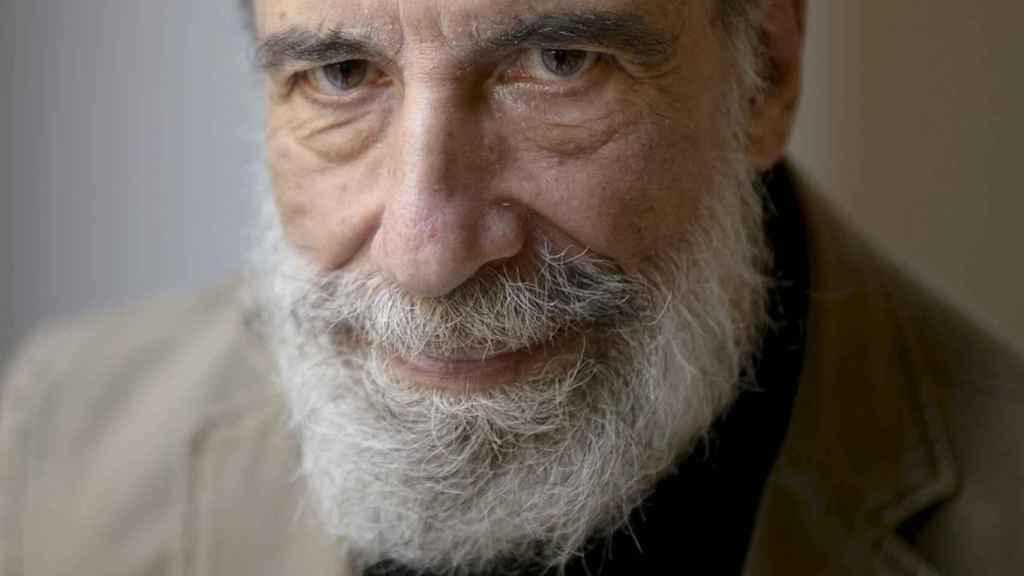

El poeta chileno Raúl Zurita / E.E.

Raúl Zurita, poeta del cielo y del infierno

El escritor chileno, último Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, compone sus poemas a partir de la fragmentación y la sucesión de imágenes rotas

8 octubre, 2020 00:00Fuera del medio poético, pocos serían los que en España estaban familiarizados con el nombre de Raúl Zurita hasta la concesión del Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana a principios del pasado mes de septiembre. Algunos lectores de narrativa, sin embargo, puede que lo recordaran mencionado en la novela de Alejandro Zambra Poeta chileno, aparecida unos meses antes. Allí se lee: “Raúl Zurita, el mayor hacedor de blurbs de la poesía chilena y latinoamericana y tal vez del mundo entero. Quizás decirlo así suena mala onda, también podría decirse que Raúl Zurita es el más generoso de los poetas chilenos, de hecho hay quienes lo llaman el buena persona”. Animador y guía de otros, prologuista, en 2004 editó una antología que reconoció la importancia de voces como la de Héctor Hernández Montecinos: Cantares: nuevas voces de la poesía chilena.

Pero no es ningún desconocido Zurita, apreciado y leído en su país en su doble condición de poeta y referente ético, y con un puñado de libros publicados entre nosotros en editoriales de amplia circulación. La poesía hispanoamericana tiene en Chile uno de sus grandes troncos y ningún país de nuestra lengua, salvo España, cuenta con dos ganadores del premio Nobel de Literatura. Los chilenos son Gabriela Mistral y Pablo Neruda. El principal premio de poesía que se concede en España, el Reina Sofía, había galardonado antes a Gonzalo Rojas (1992) y a Nicanor Parra (2001).

Zurita nació en Santiago en 1950. Comunista, padeció las sevicias de la dictadura de Pinochet, tan cruenta en sus inicios. Internado en un barco sufrió torturas de las que surgió la necesidad redoblada de escribir poesía. Una necesidad radical que se manifiesta en una poesía también radical. Salvando todas las distancias, recuerda a la de Paul Celan como reacción ante el nazismo. Celan se suicidó. Zurita no lo hizo, pero se quemó la cara con un hierro candente tras ser detenido en una ocasión, y otra vez se arrojó amoniaco a los ojos para cegarse. Así narra él mismo el primer suceso: “El año 1975, después de un episodio humillante con unos soldados, me acordé de la frase del Evangelio de poner la otra mejilla y entonces fui y quemé la mía”.

Tiene un lado Zurita que lo acerca a la performance, con actos turbadores que solo entran en lo poético si el concepto se ensancha hasta acoger formas de expresión antitéticas de lo que las almas delicadas entienden por poesía. Hizo propias las acciones poéticas, los fotomontajes, las intervenciones, los fotopoemas lo mismo en el cielo neoyorquino, con fugaz humo de avión, que excavados de forma permanente en el desierto de Atacama con letra caligráfica (“Ni pena ni miedo”).

Enrique Lihn, a cuyo taller asistió poco antes del golpe de Estado, fue quien propuso la publicación de su libro Purgatorio por parte de la Universidad de Chile. Salió en 1979. Luego vinieron Anteparaíso (1982), Canto a su amor desaparecido (1985), El amor de Chile (1987) o La vida nueva (1994). En el extenso Zurita (2011) dedica 752 páginas a dejar constancia de la jornada del golpe de Estado de 1973 que derrocó a Allende y cómo él vivió esas dramáticas horas. A pesar del apellido suyo que preside como título el libro, este se abre a otras épocas y geografías, allá donde ha habido sufrimiento.

Hay algo telúrico en buena parte de la poesía chilena; tantos kilómetros de costa que es casi el comienzo de los Andes, tanta propensión a los terremotos. Las piedras de Chile, de Neruda, es un precedente de muchos de los motivos de la poesía de Zurita, en la que tan presentes está el suelo y el cielo de su país. En su versículo caben la letanía, las reiteraciones y variaciones sobre pastos, llanuras, cordilleras. Se imbrica la desolada geografía chilena con una historia de amor presentada en tiradas de versos intercalados con aliento bíblico. El último de los cuales reza: “Mi Dios es mi amor de Dios”. Su postura ética y panamericana lo relaciona también con Ernesto Cardenal. Pero Zurita no es creyente.

Tiene bien aprendida la lección de Eliot en el sentido de las voces que se confunden, de la fragmentación, de ese “montón de imágenes rotas sobre las que golpea el sol” de La tierra baldía. Así, en Canto a su amor desaparecido reúne sobre la página textos de diferente índole distinguidos cada cual por su tipografía, combinando discursos: sucesión de líneas a menudo anafóricas, intercalación de otras piezas a dos columnas y en negrita (¿el mismo sujeto poemático?) que ocupan manchas cuadradas, los nichos a los que se refiere el contenido.

Muerte. Muerte y sufrimiento. Con la mención a los otros países sudamericanos y las injusticias de todo el Continente, a veces adquiere un tono nerudiano del autor de Cántico general, pero menos lírico y más desgarrado. Neruda no sufrió en sus carnes la zarpa de la tortura, y todo lo más se cernió sobre su final la duda de si fue envenenado ya enfermo de muerte (acerca de esta, contada fidedignamente, el lector interesado puede acudir a la más reciente novela de Jorge Edwards, Oh, maligna).

Entronca por otra parte con la vanguardia, que en su propio país tuvo cultivadores como Vicente Huidobro o Pablo de Rokha. Juega con la disposición espacial como lo hicieron sus compatriotas Gerardo Moraga Bustamante, Juan Florit o Clemente Andrade Marchant, entre los más conocidos. Su obra, que sigue cronológicamente a las de Jorge Teillier y Óscar Hahn, entra en la revisión de lo experimental que podemos llamar neovanguardia. Desde luego, el concepto verso se rompe y no se atiene a la prosodia. El poema suelto pierde protagonismo frente al proyecto mayor, como se ve en su sostenido diálogo con Dante.

Entronca por otra parte con la vanguardia, que en su propio país tuvo cultivadores como Vicente Huidobro o Pablo de Rokha. Juega con la disposición espacial como lo hicieron sus compatriotas Gerardo Moraga Bustamante, Juan Florit o Clemente Andrade Marchant, entre los más conocidos. Su obra, que sigue cronológicamente a las de Jorge Teillier y Óscar Hahn, entra en la revisión de lo experimental que podemos llamar neovanguardia. Desde luego, el concepto verso se rompe y no se atiene a la prosodia. El poema suelto pierde protagonismo frente al proyecto mayor, como se ve en su sostenido diálogo con Dante.

Entronca por otra parte con la vanguardia, que en su propio país tuvo cultivadores como

Zurita ha reflexionado también sobre la poesía. Ha sido profesor de Literatura Creativa en la Universidad Diego Portales, de la cual ahora es profesor emérito. Ha escrito que “la poesía es posiblemente esa x de la ecuación que media entre nuestra felicidad real y el vislumbre del Paraíso”. También, que “para escribir es preciso quemarse entero, consumirse hasta que no quede una brizna de músculo ni de huesos ni de carne. Es un sacrificio absoluto y al mismo tiempo es la suspensión de la muerte. Es algo concreto; cuando se escribe se suspende la vida y por ende se suspende también la muerte. Escribo porque es mi ejercicio privado de resurrección”. En la actualidad prepara sus memorias, otra forma de negar el tiempo.