“No oía allí más que el océano retumbando,

la helada ola. A veces, al canto del cisne

convertía en entretenida compañía, en el grito del alcatraz,

y del mar la golondrina, las risas de los hombres yo escuchar creía,

en el graznido de la gaviota, de la sala la algarabía”.

Estos versos, pertenecientes a El marinero, dan una idea de la atmósfera en que resuenan las voces que pueblan las llamadas Elegías anglosajonas, que ahora La Oficina acaba de publicar en la excelente edición y traducción de Miguel A. Gomes Gargamala.

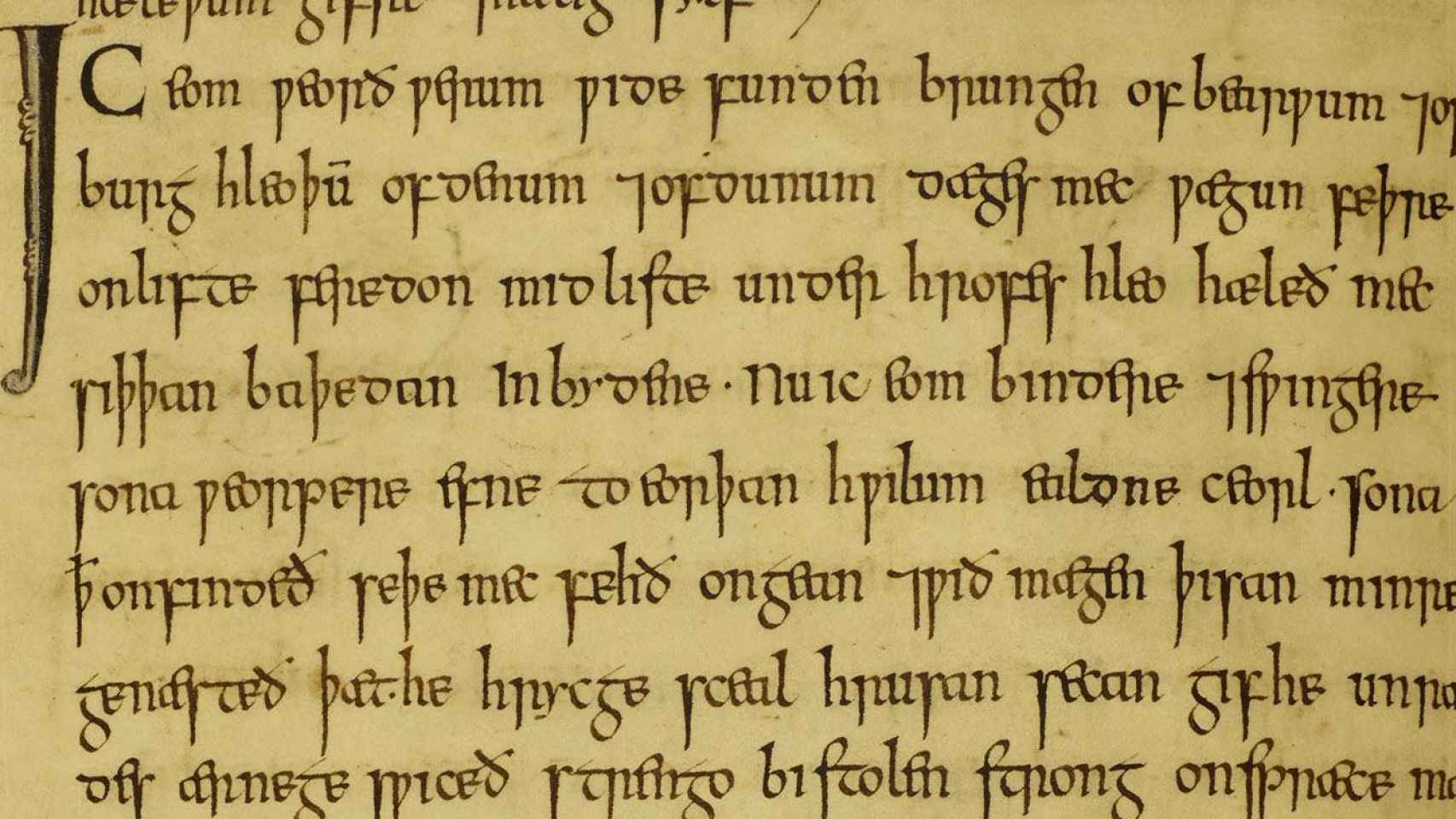

Copiados a finales del siglo X por un escriba y pertenecientes al Manuscrito de Exeter, fundacional de la lengua inglesa, estos poemas cuentan el intrigante despertar de una cultura, el encuentro entre las ruinas romanas –prosódicas, filosóficas y arquitectónicas– y la vieja lengua anglosajona que había penetrado en la isla a mediados del siglo V con los primeros desembarcos germánicos. Hay en la elevación de estas elegías de hierro una extraña fusión de paganismo y cristianismo temprano y didáctico, como si la vieja voz desesperada de marinos, visionarios y amados empezara a conocer a un nuevo Dios, al mismo tiempo que el canto de los scops, los trovadores germánicos, se fijaba gracias a la importación de la escritura y el conocimiento latinos.

No es extraño que estas reliquias hayan interesado a algunos de los mejores escritores del siglo XX, desde

Las tres brujas que profetizan el destino de

En esta nueva edición, las elegías están ordenadas en tres secciones, correspondientes al paso del tiempo, el amor y la caducidad de lo terrenal. Entre las de tema amoroso destaca Wulf y Eadwacer, un lamento femenino que merece la pena citar por extenso:

Una ofrenda parecen presentar a mi pueblo,

matarlo querrán si su mesnada ronda;

no es igual entre nosotros.

Wulf está en una isla, yo en otra,

es aquella isla inaccesible, ciénagas la encierran;

la defienden hombres fieros,

matarlo querrán si su mesnada ronda;

no es igual entre nosotros.

Seguí con esperanza los errantes pasos de mi Wulf

cuando caían por mi cara las lágrimas, la lluvia arreciaba,

aquel bravo en la batalla entre sus brazos me acechaba;

Gozo me trajo, pero también tormento.

¡Wulf, mi Wulf!, no fue el hambre mi congoja:

mis anhelos de ti, mi corazón afligido,

tu constante ausencia, me han hecho enfermar.

¿Me oyes Eadwacer?, cachorro desdichado el nuestro

al bosque ha de llevarlo el lobo,

¡qué fácil quiebra lo que jamás fue unido!,

nuestro canto juntos.

Symphonia de Cantiga 160, Imagen de las 'Cantigas de Sta. María de Alfonso X El Sabio' (1221-1284)

Como observa el traductor, se trata de una de las piezas más enigmáticas, perteneciente tal vez a las riddles, las adivinanzas del manuscrito de Exeter. La queja recuerda a aquella otra voz femenina de la Cantiga de Mendiño que se ahoga en la isla de San Simón esperando en vano a su amado mientras repite aún con esperanza: “¡eu atendendo meu amigo, eu atendendo meu amigo!” y que sigue estremeciendo siete siglos después.

En el caso de Wulf y Eadwacer, estamos en un mundo aún más frío y cifrado. En este poema se describe también una separación de dos amantes furtivos, la mujer que llora y Wulf, camuflado con piel de lobo. En aquellos tiempos, Inglaterra estaba aún llena de lobos, que se extinguirían en el siglo XVI. Borges le dedicó un poema memorable al último lobo de aquellas tierras: “Lobo sajón, has engendrado en vano. / No basta ser cruel. Eres el último”. En el poema se habla también de un nacimiento, probablemente de un hijo ilegítimo que la mujer ha tenido con Wulf y que será entregado como ofrenda a los lobos del bosque.

Al final, la mujer se dirige también a su marido, Eadwacer –que significa algo así como “custodio”– para revelarle toda la intensidad de su amor prohibido en dos versos todavía llenos de verdad: “¡Qué fácil quiebra lo que jamás fue unido! / ¡Nuestro canto juntos!”. No hace falta saber anglosajón para llorar con el original de ese “nuestro canto juntos”: uncer giedd geador.