Lord Byron, el retorno

El 'Don Juan' de Lord Byron: óxidos de plata en el espejo del mito

Una traducción del Don Juan (Penguin), a cargo de Andreu Jaume, y la monumental biografía de Fiona MacCarthy (Debate), nos devuelven al gran poeta del romanticismo inglés en el bicentenario de su muerte en Grecia

21 junio, 2024 19:00“Los que viven de las rentas, se dice, / mueren más tarde, Dios sabe por qué, / quizás para suplicio de los prestamistas, cierto / que algunos, según creo, nunca mueren”. Estos versos del Don Juan de Byron, considerada la obra maestra del gran poeta romántico inglés, que lo era en espíritu y en actitud más que en estricta materia métrica –su poema sobre el mito del burlador de Sevilla, creado por Tirso de Molina, está escrito en ottava rima, una estrofa de ascendencia italiana de ocho versos yámbicos, fieles a un patrón endecasilábico–, sugieren, en una primera lectura, cierta sensación de extrañeza. Hablan en un lenguaje que puede parecer alto y remoto. En realidad son un presagio. Las líneas que leemos tratan sobre nosotros:

“De entre todas las bárbaras Edades Medias / es la más bárbara la edad media del hombre. / Se trata no sabría muy bien decir de qué; / pero cuando oscilamos entre el bufón y el sabio / y no sabemos en verdad qué nos espera, / un periodo algo parecido a página impresa, / letra gótica en folio, mientras el cabello / se nos vuelve canoso y no somos ya lo que éramos”.

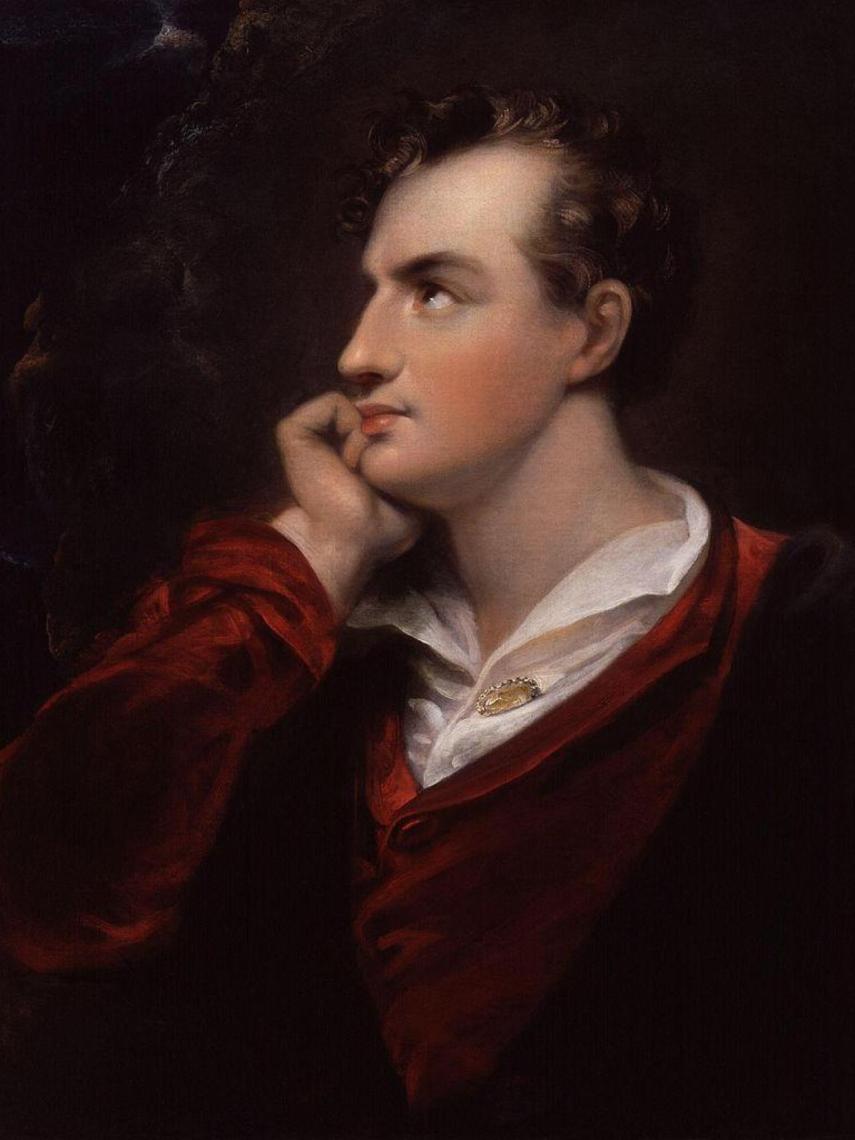

George Gordon Byron, Sexto Barón Byron (1813)

Son versos que, en su momento, expresaron un espíritu inequívocamente moderno. El Don Juan de Byron no es exactamente un personaje galante. O, al menos, no lo es de idéntica manera que sus antecesores. Encarna otro arquetipo: un ser desarraigado, ilustre y asilvestrado, que se guía según sus pasiones, pero que, inmerso en ellas, no desdeña el retrato burlesco ni la meditación sobre el mundo. El poema no concluye –quedó inacabado por la temprana muerte del autor, sexto señor de la estirpe, de la que ahora se cumple el bicentenario– pero, justamente por eso, resulta una obra fascinante. La meta no es el destino. Es el viaje.

Ya sabemos que existen ruinas mucho más hermosas que los edificios que el tiempo ha dejado incólumes. Cabe, por tanto, establecer analogías entre el monólogo dramático del Don Juan y la biografía heroica (ma non troppo) del poeta, cuyo mito se ha instalado en la posteridad a costa de ensombrecer su literatura. A Byron se le celebra como uno de los grandes; rara vez, sin embargo, se lee su obra a fondo.

'Don Juan' de Byron

Andreu Jaume ha corregido esta paradoja –que comparten muchos otros escritores clásicos– en una nueva edición del Don Juan (Penguin) que acaba de llegar a las librerías con una traducción excelente (salida de su mano, que ha vertido antes al español todo Shakespeare, T.S. Eliot, Geoffrey Hill, Wallace Stevens, Anne Carson, Rilke o Iris Murdoch, entre otros) y una presentación, sabia y exacta, que arranca la máscara de la estatua del personaje para devolvernos al mayor impertinente de la Inglaterra hipócrita y puritana, pero contemplado desde un punto de vista diferente. Probablemente mucho más exacto.

¿Y si Don Juan, en lugar de un seductor calavera, fuera un hombre seducido por el fulgor del deseo femenino? La lectura inversa del mito tradicional tiene un fondo irónico, al situar al libertino no en su condición de modelo del insigne pecador, sino como la génesis secreta del pecado (carnal) de las damas. Ellas son, a su manera, igual que nosotros. Cualquier posmoderno se atrevería a decir que Byron, embozado en la capa del burlador hispalense, se retrata como una víctima. No hay caso. Sucede simplemente que la buena literatura es ambigua. El Don Juan del poeta inglés no practica la demagogia de los indignados con la realidad (entre otras cosas, porque en su tiempo semejante actitud no era concebible). Presume de su desajuste. Su personaje es una destilación de la incorrección política mucho antes de que la dictadura del decoro empezase a cortar cabezas en público, igual que los verdugos de la guillotina francesa.

'Byron. Life and Legend', la biografía de Fiona MacCarthy

De su vida da cuenta Fiona MacCarthy en una biografía –Byron. Vida y leyenda (Debate)– que puede considerarse canónica desde el punto de vista del relato y la interpretación y que, en buena medida, diluye muchas de las elipsis provocadas por la decisión de sus herederos y de su editor de quemar sus memorias por considerarlas escandalosas. MacCarthy emparenta al poeta con Napoleón, por quien sentía una fascinación imperial, y nos lo presenta viajando por Europa en una negra diligencia aristocrática –seis caballos, litera, escritorio y biblioteca selecta, en compañía de su criado John Fletcher y de Polidori, su médico, al que nunca dejó descansar demasiado, y que disfrutaba, sobre todo, porque no había abonado a sus fabricantes. Acaso ésta sea la clave oculta de sus versos sobre los acreedores que anhelan cobrar sus facturas como quien confía en la vida eterna. Lo excelso tiene origen vulgar.

Byron –nos explica su biógrafa– mostraba una irrefrenable vocación política que, al contrario que otros poetas de su hora, lo hizo participar con intensidad en la cámara de los lores y le abocaba (en su cabeza) a un indudable destino triunfal. En realidad, llevó una vida de excesos y llena de quebrantos: sufrió abusos por parte de su niñera, Mary Gray; su baronía le cayó encima acompañada de un rosario de deudas y ocultaba, aunque en su círculo íntimo se sabía, su condición íntima de bisexual. Probablemente su salida de Inglaterra en 1816, donde la sodomía era considerada un delito, se debiera a esta circunstancia. Aunque también debió alimentarla, y no en escaso grado, su obsesión por la fama, que alcanzaría muy pronto en su corta vida y que le ayudaba a conjurar –psicológicamente– su temprana condición de lisiado (era cojo de un pie de nacimiento), mal que sufrió siempre como una aberración.

La abadía de Newstead (1880), casa solariega de los Byron

Cumplidos los diez años, cuando hereda el título nobiliario que le acompañaría hasta su muerte en Grecia, revistiendo de solemnidad súbita su existencia, descubre que la actitud y el trato de los otros hacia su persona cambia por completo. El adolescente cojo se convierte en my lord. La reacción que tiene ante dicha metamorfosis social, propia de una nación tan rígida como la inglesa, es un comprensible desprecio y una inteligente burla de la convención que había obrado el milagro. “Soy una especie de Ricardo III, demente de mente y de cuerpo”. Tenía un apellido egregio, poseía una sólida formación clásica, toda su ingenuidad infantil, que no le abandonó nunca, y soñaba con una vida irrepetible.

Su carácter le había regalado un notable talento para el ejercicio de sátira, como sucede en el caso de todos aquellos que han sido previamente objeto de la humillación ajena, y poseía una facilidad extraordinaria –“mozartiana”, escribe Jaume– para componer versos. ¿Qué podía hacer con todo esto? Mostrarlo. Cincelar un personaje que, desde la cúspide social de la Inglaterra ancestral, los pares del reino, impugnase todo aquello que era considerado sagrado. Encontró el escenario ideal en una Venecia de máscaras, orgías y fiestas decadentes.

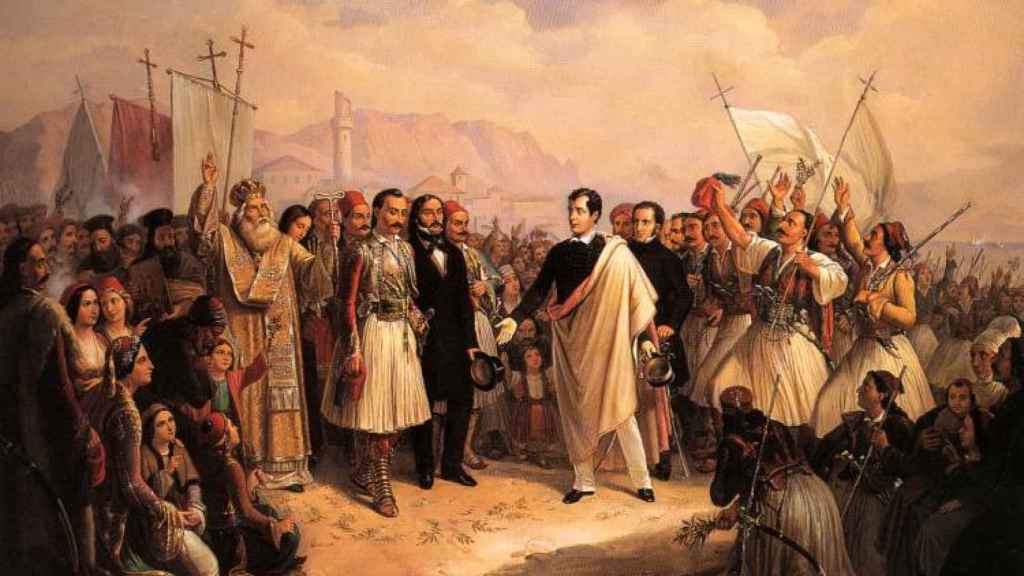

Lord Byron en Missolonghi

Allí llegó tras un matrimonio fracasado, con gonorrea y como el autor de Childe Harold (1818), el poema que lo convirtió en una celebridad, anterior al Don Juan. Italia fue su cielo y su infierno. MacCarhy reconstruye con decisión estos avatares, impugnando tanto los retratos exóticos como las posteriores hagiografías que pretendían restituir al personaje, al que la iglesia anglicana, tras el traslado de su cadáver desde Grecia, se negó a enterrar en sagrado. Existían razones doctrinales: el Don Juan, lleno de ambición e irreverencia, encierra pasajes donde el poeta zarandea a algunos de sus contemporáneos –especialmente a Wordsworth y Coleridge; también Southey–, se burla de la religión y escandalizó a su primer editor, John Murray, que únicamente accedió a publicar los primeros cantos. Un poema narrativo que es un grito contra todo, camuflado en los avatares (casi bizantinos) de un personaje de ficción.

Edición del siglo XIX de los poemas de Byron

A pesar de estar escrito en verso, cuya traslación al español contemporáneo ha exigido al traductor crear un sistema de equivalencias sólo al alcance de otro poeta (Andreu Jaume lo es, y magnífico), tiene un aire novelesco no tanto por la peripecia, sino porque funciona como un recipiente literario abierto donde Byron lo vuelca absolutamente todo: sentimientos, venganzas, manifiestos, erudición y descaro. Sublime y vulgar. Elevado y terrestre. Es un desmesurado canto a la libertad compuesto muchos siglos después de que Cervantes abriera el camino.

Jaume afirma en la introducción que el bardo romántico se anticipa en el tiempo a Nietzsche en su mentís al platonismo, la filosofía que, entreverada con el cristianismo, da origen de la cultura occidental. La vinculación del Don Juan con la tradición clásica es, no obstante, indiscutible. El poema puede leerse, igual que la Odisea homérica, como la meditación de un peregrino que dista de ser un santo y al que, igual que Ulises, persiguen todas las mujeres. De fondo se atisba la crónica de su tiempo: el fracaso de la Revolución francesa, ese parteaguas entre dos épocas históricas que acabaría siendo un paréntesis (sangriento) entre distintos absolutismos. “Los viejos persas enseñaron tres cosas útiles: / tensar el arco, cabalgar y decir la verdad”, leemos al comienzo del Canto XVI. Byron hizo lo mismo. Debajo del óxido con el que los siglos han abrigado su gran mito romántico todavía reluce la plata del poeta: “Riqueza de los mundos (papel e impuestos)”.

Don Juan