“La primera idea se me ocurrió a principios de la década de los setenta, a propósito de un sueño esclarecedor que tuve después de cinco años de vivir en Barcelona”, escribe Gabriel García Márquez en el prólogo de Doce cuentos peregrinos, el libro de relatos que publicó Mondadori en 1992.

Acababa de terminar El Otoño del Patriarca “y no encontraba por dónde seguir”. Fue en México, a su regreso de Barcelona, en 1974, “donde se me hizo claro que este libro no debía ser una novela, como me pareció al principio, —prosigue el Premio Nobel de Literatura—, sino una colección de cuentos cortos, basados en hechos periodísticos pero redimidos de su condición mortal por las astucias de la poesía”.

De lo cotidiano a lo extraordinario

Pero no fue hasta septiembre de 1991, con los doce cuentos listos para imprimir después de dieciocho años de trabajo intermitente, cuando decidió regresar a las ciudades de Europa que había descrito de memoria y a distancia para comprobar la fidelidad de los recuerdos.

Tras el viaje reescribió todos los cuentos otra vez desde el principio, y así se fraguó este libro de historias que van de lo cotidiano a lo extraordinario pasando por Barcelona y con varias escapadas a Cadaqués.

Cadaqués

“Una tarde de lluvias primaverales, cuando viajaba sola hacia Barcelona conduciendo un automóvil alquilado, María de la Luz Cervantes sufrió una avería en el desierto de los Monegros”. Así empieza Sólo vine a hablar por teléfono, un cuento que parte de este lugar común para narrar el viacrucis, con toques fantásticos, de la protagonista, casada con Saturno, un prestidigitador de salón con el que iba a reunirse en su modesto apartamento del barrio de Horta para cumplir tres compromisos.

Pero María no llega. Y, durante la larga espera, “de regreso a casa en la camioneta adaptada para las funciones públicas vio el esplendor de la primavera en las palmeras del Paseo de Gràcia, y lo estremeció el pensamiento aciago de cómo podría ser la ciudad sin María”.

Cadaqués, con Rosa Regàs

La ciudad sin ella, pero con García Márquez, que intercala la narración con metarrelatos del tipo: “Sólo ahora que lo escribo caigo en la cuenta de que nunca supe cómo se llamaba en realidad, porque en Barcelona sólo lo conocíamos con su nombre profesional: Saturno el Mago”.

Sigue la narración, sigue, y García Márquez, el barcelonés, lo vuelve a hacer. “El recelo de que María pudiera irse otra vez había asaltado a Saturno por Pascua Florida en Cadaqués, adonde Rosa Regàs los había invitado a navegar a vela. Estábamos en el Marítim, el populoso y sórdido bar de la gauche divine en el crepúsculo del franquismo, alrededor de una de aquellas mesas de hierro con sillas de hierro donde sólo cabíamos seis a duras penas y nos sentábamos veinte. Después de agotar la segunda cajetilla de cigarrillos de la jornada, María se encontró sin fósforos. Un brazo escuálido de vellos viriles con una esclava de bronce romano se abrió paso entre el tumulto de la mesa, y le dio fuego. Ella lo agradeció sin mirar a quién, pero Saturno el Mago lo vio. (…) Los cristales del bar soportaban apenas la furia de la tramontana de primavera, pero él iba vestido con una especie de piyama callejero de algodón crudo, y unas abarcas de labrador”.

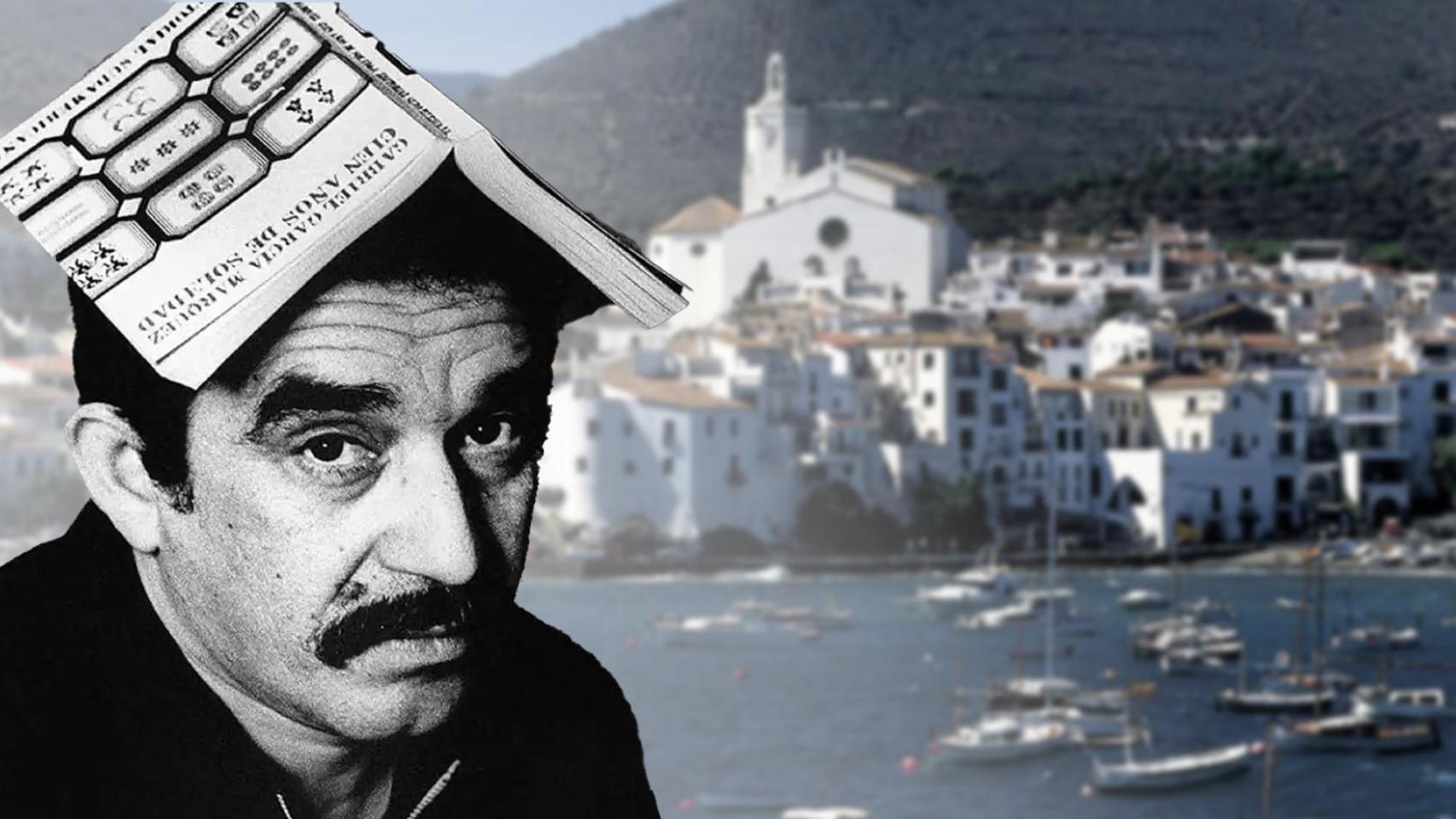

Portada de 'Doce cuentos peregrinos', de García Márquez

El tiempo pasa. ¿Y qué sucede con María? “El cuento, en cambio, no tiene principio ni fin: fragua o no fragua. Y si no fragua, la experiencia propia y la ajena enseñan que en la mayoría de las veces es más saludable empezarlo de nuevo por otro camino, o tirarlo a la basura…”, opinaba el Premio Nobel de Literatura. Así termina María, lúcida en la paz de su cautiverio, y Sólo vine a hablar por teléfono se ha acabado.

“Lo vi una sola vez en Boccacio, el cabaret de moda en Barcelona, pocas horas antes de su mala muerte. Estaba acosado por una pandilla de jóvenes suecos que trataban de llevárselo a las dos de la madrugada para terminar la fiesta en Cadaqués”, describe el narrador del relato Tramontana, que es de Aracataca y se apellida García Márquez.

Una pandilla de suecos

Porque el Premio Nobel era uno de los visitantes asiduos a Cadaqués, “hasta que se atravesó la tramontana en nuestras vidas”. La suya, la de su mujer, Mercedes Barcha, y la de sus hijos, entonces menores de diez años. “La sentí antes de que llegara, un domingo a la hora de la siesta, con el presagio inexplicable de que algo iba a pasar”.

Y se olvida del hombre acosado por una pandilla de suecos para recordar su propia epopeya, o, mejor dicho, el encierro en un apartamento del pueblo desde que se escuchó el primer silbido hasta que dejó de temblar la tierra y se hizo “un silencio absoluto que sólo podía ser el de la muerte”.

Y cuando todo acaba, “a través de los cristales polvorientos del bar Marítim alcanzamos a ver algunos amigos sobrevivientes, que empezaban la vida otra vez en la primavera radiante de la tramontana. Pero ya todo aquello pertenecía al pasado”.