Todas las novelas sobre el dinero lo son, a su vez, sobre el arte de la ficción. Y viceversa: no existe convención (imaginaria) más poderosa que aquella que, en estricto cumplimiento del célebre pacto ficcional –“Esto es un cuento y a partir de aquí debes fingir que crees que todo lo que ocurrirá a continuación es totalmente real”– obra el asombroso milagro de que los lectores suspendan su tendencia natural a la incredulidad y conviertan lo que no existe, porque el oro no es más que un hipotético valor referencial de cambio, en una industria de las expectativas, entregándole a este conjuro el poder de regir vidas y dirigir su imaginación.

“Nada es” –decimos– “más concreto que ponerle un precio a las cosas”. “Háblame en plata”, exigimos si queremos que alguien nos confiese la verdad. Puro simulacro: no existe nada más mentiroso, azaroso y circunstancial que los talentos bíblicos o el salarium de los romanos. Basta que la inflación, esa calamidad que causa guerras y destruye familias y países, haga acto de presencia para evidenciarlo. Entonces lo sólido se desvanece y lo imaginario se torna acero. El dinero es una fábula colosal, pero sus consecuencias –materiales, sociales y psicológicas– dan cuerpo a la aleación del naturalismo más crudo. Incluso del tremendismo.

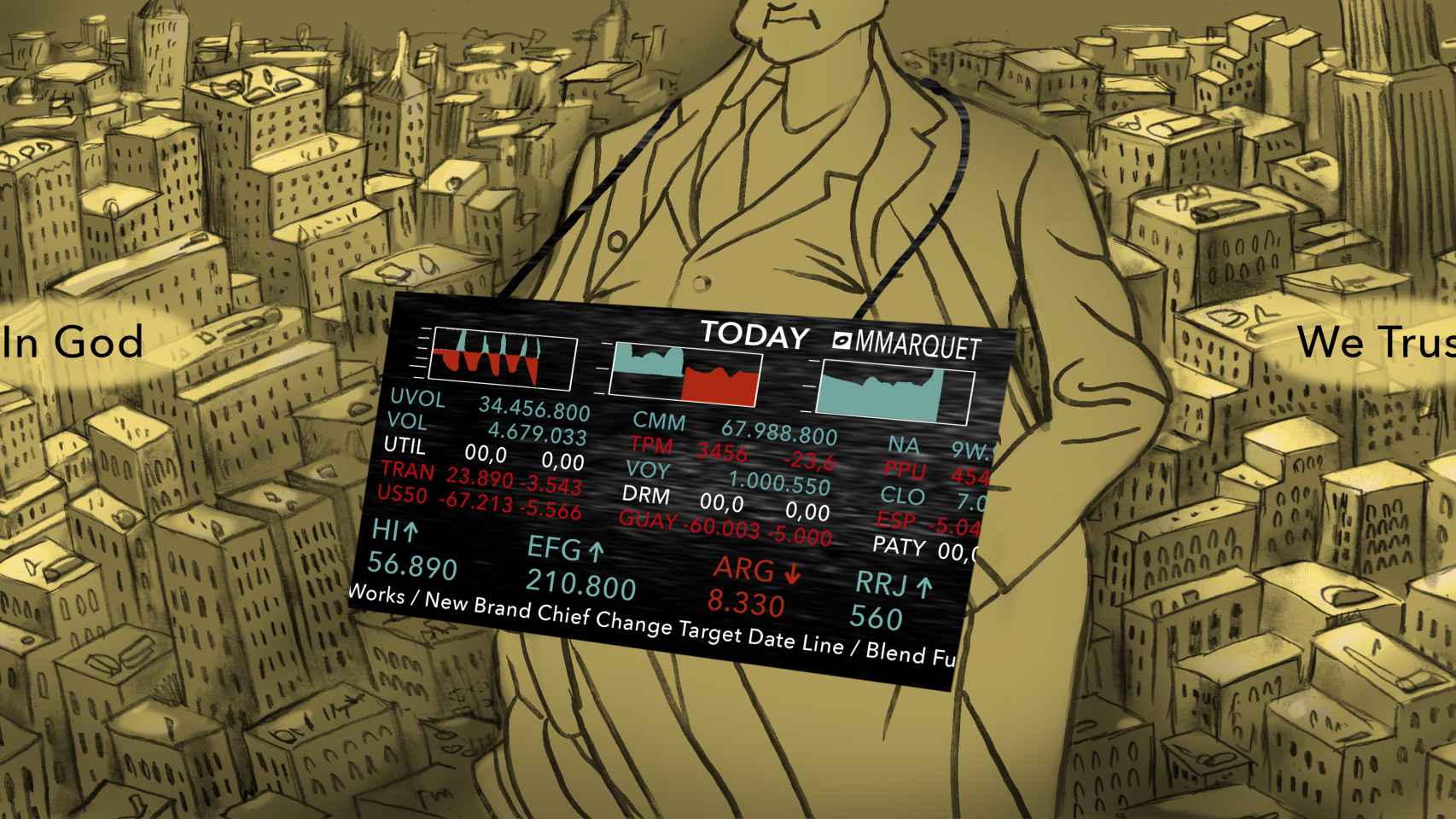

Grabado de Wall Street de 1867, época en la que Herman Melville escribió Bartleby

“Nace en las Indias honrado, / donde el mundo le acompaña; / viene a morir en España / y es en Génova enterrado”, escribía Quevedo en una de sus sátiras en verso. Después del poeta madrileño, señor de la Torre de Juan Abad, uno de los escritores que mejor ha descrito los simulacros del gran sortilegio financiero es Emile Zola. El novelista francés dedicó una de las narraciones del ciclo de la familia Rougon-Maquart –El dinero (1891)– a las fiebres bursátiles del París pompier. En ella documenta con milagrosa minuciosidad cómo la ficción –monetaria– transforma el alma de la gente. Habla sobre la inquietante capacidad de la fabulación para cambiar una sociedad y corromper a los individuos. Cada uno con su precio.

El oro es un instrumento que puede hacer indistintamente el bien o traer el mal. No tiene reino ni predio, salvo el que nosotros le concedamos. Casi todo lo valioso de Crematorio, la gran novela de Rafael Chirbes sobre la España de la burbuja inmobiliaria, a excepción, claro es, de los factores de tiempo y geografía, está expuesto con muchísima antelación en la soberbia narración del escritor francés, esmeradísimo notario de un (proto)pelotazo. Un duelo a sangre entre dos personajes memorables –Aristide Saccard, un encantador de serpientes aficionado a la grandeur, y Gundermann, un Rotschild de la época– proyecta, como las olas en un estanque, las turbulencias morales provocadas por la avaricia y el afán de riqueza, cuya sucia marea coloniza las instituciones del régimen napoleónico, trazando un mapa con los vínculos (tenebrosos) entre filántropos, banqueros y hombres de fortuna.

En esta estirpe se adscribe Trust –traducida en español como Fortuna–, la segunda novela de Hernán Díaz, escritor argentino de nacimiento y estadounidense de residencia. Editada por Anagrama, con una estupenda traducción de Javier Calvo, el libro llega con ese aire tonal de las obras grandes que aspiran a retratar una cultura –la capitalista– a partir de personajes entrelazados, mímesis y némesis unos de otros. Díaz, al que se le conocía por una obra anterior –In the Distance, editada en Estados Unidos por Coffee House Press, un diminuto sello de Minneapolis; la versión en español salió en Impedimenta hace tres años–, novelaba en clave western la California de la quimera del oro a través de la epopeya (trágica) de Håkan Söderström, un inmigrante sueco que recorre el país en busca de un hermano perdido.

Su debut compitió por el Pulitzer –fue finalista– y situó a su autor, profesor en la Columbia University, como una de las sorpresas de la última narrativa en lengua inglesa. Fortuna es mucho más ambiciosa. Y también más redonda, aunque trabaje a partir de materiales clásicos moldeados antes por Henry James o Edith Wharton y dé otra vuelta de tuerca a algunas invariantes del imaginario norteamericano, como El gran Gatsby de Scott Fitzgerald.

El escritor argentino plantea su narración como una polifonía de cuatro discursos, tres de ellos pertenecientes a otros tantos personajes: Andrew Bevel, un capitalista heredero de una estirpe enriquecida con el comercio del tabaco; Mildred Bevel, su esposa, aristócrata de cuna de una familia patricia de Albany cuya deriva personal la conduce a la locura; e Ida Partenza, hija de un inmigrante italiano y secretaria del inversor. Previamente, el cuadro general se sitúa a través de una novela –inserta dentro de otra– escrita por un imaginario Harold Vanner.

La suma de estos testimonios –unos con apariencia objetiva; otros enunciados desde la absoluta subjetividad– producen la música narrativa de Fortuna. El contrapunto entre sus melodías funciona con eficacia. Pero, antes de que les vendan la milonga de la innovación, les advertimos que Díaz deslumbra porque tiene muy bien asimilada la tradición genética del género, que ya nació como una suma bastarda de múltiples registros (altos y bajos), asuntos (idealizados y vulgarizados) y estructuras narrativas (fragmentación y condensación).

La seducción de Fortuna, que es intensa, no deviene del maniqueísmo de clase ni del sesgo de género que condena a los hombres ricos y santifica a los pobres y a las mujeres. Es obra de otra virtud: su perspicacia panorámica para retratar desde ángulos inesperados los hechos, comportamientos y anhelos que mueven a los personajes. Su perfume no está en el juicio moral, sino en la exégesis artística. El trasfondo de la historia es histórico –Nueva York a principios del siglo XX– y su apariencia realista, pero el relato de Hernán Díaz se sumerge en la fértil la ambigüedad y siembra de sombras las fórmulas (canónicas) que establecen una equivalencia exacta, mecánica, entre el éxito económico y la prosperidad, al tiempo que desdibuja la certeza de los narradores que se nos presentan como mensajeros confiables.

Toda autobiografía, ya lo sabemos, es un fraude que se nos expone como verdad. Igual que los cuentos fantásticos. No es nada que quede demasiado lejos de los dogmas económicos. El libro, que llega a España precedido por la amplificación que supone su adaptación al formato de las series de televisión –la HBO trabaja ya en una versión audiovisual–, no es sin embargo nada fácil de traducir en imágenes. Al menos, sin que pierda la atmósfera imbatible de su condición de artefacto verbal, que es lo que fecunda la confluencia entre sus diversos tonos literarios hasta hornear al punto el hojaldre.

Hernán Díaz

Acaso éste sea su gran mérito, a pesar de recurrir a algunas fórmulas efectistas, como la condición mayestática del discurso masculino, la fingida humilitas de la mirada femenina o insistir en el trampantojo de la resiliencia en lugar de en la resistencia o la fortaleza, más complejas, naturales y expresivas. Díaz ha escrito con talento sobre el demonio del dinero y sus criaturas, que somos todos. Su libro nos previene sobre la ingenuidad de emular los grandes retratos de ascenso, grandeza y progresión social. Fórmulas que construyen mitologías sociales, pero destrozan vidas terrestres.