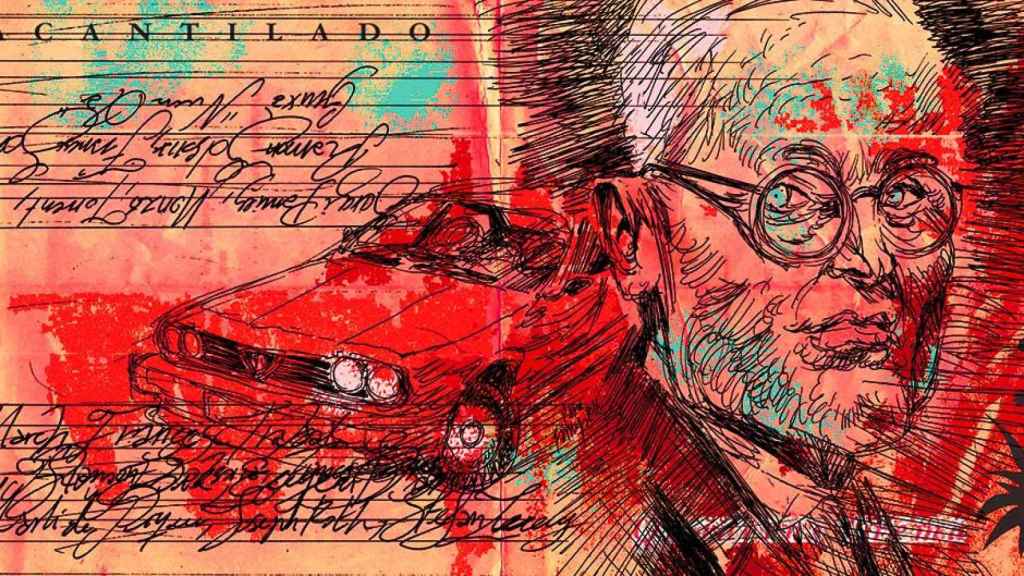

Vallcorba, el editor que amó la velocidad y los libros

Vallcorba, el editor que amó la velocidad y los libros

El editor de Acantilado y Quaderns Crema resucitó el espacio común de la tradición europea, que hace que un ruso comprenda bien a Cervantes y un inglés a Dante

1 junio, 2018 00:00Era muy rápido (pero nunca tanto) al volante de su Alfa Romeo GTV de seis cilindros. Cuando yo le conocí, parecía estrenar futurismo; daba clases en Burdeos y reencarnaba el tiempo impresionista medido por la técnica, al igual que lo había hecho Agostinelli, el chofer al que Proust llamó “monja de la velocidad” por su gorro calado hasta las cejas, mientras le mostraba las catedrales de Francia iluminadas por los faros del automóvil. Vallcorba se comía Europa a bocados y no es extraño que, muchos años después, resumiera, de la mano de Marc Fumarolli y en la gran colección Acantilado, un viaje iniciático a través del conocimiento, que va desde Michael de Montaigne hasta Voltaire. Bebió de las fuentes del conocimiento, cuando el siglo XX retardaba nuestro acceso a la cultura en mayúsculas abriéndonos camino por las aguas inciertas de las utopías totalitarias.

Durante varios días, Jaume Vallcorba fue un extraño en medio de mis amigos alemanes de la berlinesa Friedrich Strasse. Corría 1980, nueve años antes de la caída del Muro, con la Universidad Libre repleta de becados y en plena fiebre del espontaneismo revolucionario. Mi piso berlinés compartido estaba en frente del Checkpoint Charlie, el paso fronterizo de los canjes de espías en la vida real y en las novelas de Graham Green o John Le Carré. Vallcorba era un dandy todavía desconocido para el gran público, aunque pronto, muy pronto, despertaría el interés de dos de sus grandes compañeros de armas: Jordi Herralde (Anagrama) y Roberto Calasso (Adelphi). En España, él vivía como todos al ritmo de los cambios utilizando los libros como trinchera. Pero en Berlín, él no acababa de creerse mi situación en aquel microcosmos de paz que sin embargo rozaba inconscientemente a los anarquistas de la Baader-Meinhof, la célula masacrada por manos apócrifas en una noche de cuchillos largos, en la cárcel de Stammheim. Estábamos en pleno uso del principio metafórico de una Alemania floreciente dispuesta a neutralizar por siempre más el lebensraum, -la teoría del “espacio vital” germánico-, que casi medio siglo antes había servido para justificar el expansionismo del Reich, con la anexión de Austria y las invasiones de Polonia y Checoslovaquia por parte de la Wehrmacht .

Tomó de Witgenstein el título de su hacer a partir del color de las cuartillas de sus cuadernos de trabajo; así se llevó bajo el brazo los primeros esbozos de Quim Monzó, siguiendo tal vez el estilo outsider del filósofo vienés con el borrador del Tractatus a cuestas, cuando se presentó en el frente como voluntario en la Primera Gran Guerra. Forzado por su apellido, Witgenstein empezó de oficial para descender a cabo y a soldado raso; al revés que Vallcorba, un armado de infantería que en pocos años disfrutó las mieles del éxito en la Feria de Franfurt y en las gran escenas de sofá de los libreros-brujos de toda Europa. Cuando Vallcorba empezó, aquí lucían los éxitos tardíos de Seix-Barral, Muchnik, Anagrama y tantos otros herederos de los primeros éxitos de Sánchez-Ferlosio, Marsé, Pombo o Martín-Santos. La novela era y no se quería llamar realista, heredera de Valle y Pio Baroja; se entornaba alrededor de un vendaval de traducciones de Proust, Joyce o Faulkner, como senderos hacia el exterior del laberinto. Habíamos pasado por las manos del joyciano José María Valverde y del cervantino Francisco Rico, sin olvidar al Juan Benet de Región y a su revisitación primeriza, Javier Marías, que ya entonces renegaba de Faulkner, después de haberlo adorarlo en las fuentes de Yoknapatawpha, territorio inexplorado de la invención.

Vallcorba se decidió por editar primero en catalán sumergiéndose en la vía abierta por una escudería de autores brillantes, Sergi Pamies, Monzó, Torrent, Ramon Solsona, Francesc Serés o Guixà, entre otros, situados como una nueva ola inesperada y por parte de Nouvelle Observateur. Vallcorba brujuleaba en el mundo del papel, herencia de su padre, el ingeniero y lingüista Vallcorba i Rocosa, discípulo de Pompeu Fabra, el gran gramático que normalizó la sintaxis catalana, antes de morir en el exilio, al pie del Canigó francés. Bru de Sala recuerda que, el llorado Vallcorba (fallecido en 2014, a la edad de 64 años), impulsó ya en su tiempo escolar una revista. Quedó impresionado por la máquina multicopista, atracción que sólo igualaba el diseño, hasta el extremo de crear un taller de serigrafía, Aiguadevidre, y convertirla en particular estudio y fórum donde pasaba películas de Griffith, Eisenstein o Chaplin.

En la Autónoma de Barcelona de los segundos setentas gozó de una República platónica improvisada por un azar de la historia en la que cupieron profesores como Martín de Riquer, José Manuel Blecua, Joaquim Molas, y Gabriel Ferrater. Desde aquel inicio tocado por la divinidad, le acompañaron todas las artes. Era florentino y hasta renacentista, marcado por una curiosidad salvaje en lo tocante a la medicina, el pensamiento, la destreza de espadachín aficionado, el cine, la pintura, la música y hasta la economía, aquella ciencia lúgubre convertida en poesía contable cuando a uno le salen los números. Quizá por eso; mejor dicho, absolutamente por eso, fue un buen amigo de Rafael Argullol, el profesor de humanidades en la Pompeu, autor de Acantilado, que ha recorrido el mundo helénico para reencontrar después a Dante y el arte sagrado del quatrocentto antes de verter su pluma en el Gran Tour de Byron –desde Venecia a Rodas- y cocinar para sus discípulos la pulsión humana que legó a la posteridad del gran poeta romántico.

Vallcorba hablaba a menudo de los aviones sin caer en la futilidad de Saint Exupery y rozando los alambres de Howard Hughes, aquel patrón de la TWA, glosado por Orson Welles en Ciudadano Kane. Los años tamizaron al piloto tras el cual apareció el conductor. El segundo coche raudo de Vallcorba fue un BMW 528, admirado por la comidilla. Y, en paralelo, inició la aventura editorial en castellano con el debut de Sirmio, un sello fallido que llegó a situar en los anaqueles la ópera prima de Javier Cercas. La velocidad despertaba su afán. Quadrens Crema siguió. Había tenido un despegue formidable en el momento en que los nuevos autores consiguieron escapar del mandarinismo.

“También existían Llibres del Mall, Altaió y otros muchos, que el poder contemplaba con beligerante desprecio, con ecos luckaksianoss, desde la fortaleza de una editorial” –se refiere, digo, a Edicions 62-“que siempre ha vivido del cuento, nunca del negocio”, ha escrito Bru de Sala desde un resentimiento insobornable y a veces hasta belicoso. Lo cierto es que lo de Vallcorba con Quaderns había empezado a petición de Antoni Bosch para que pilotara una colección de libros en catalán, que él bautizó Crema. El proyecto le marcó; buscó autores alejados de las modas, recuperó nombres olvidados en los cajones de los profesores universitarios, se alejó de premios y subvenciones y claros criterios de estilo y diseño. Fue duro. Todo arrancó en diciembre de 1979 con dos poemarios, uno de ellos la poesía completa de Ausiàs March editada por Joan Ferraté, quien le conduciría a los tipógrafos clásicos alemanes.

Lo mejor estaba por llegar. Fue Acantilado, el pulso de una tradición artesana por el libro, que ha de ser “como una pantalla de cine donde hemos de ver las cosas proyectadas, pero no la pantalla”. Así empezó el principio de armonía mozartiano aplicado al papel. Amaba Salzburgo, en un silencio más propio del recogimiento religioso que de la admiración por el genio. Sacó hojas de papel de blanco roto con ph neutro “para que puedan leerse dentro de 150 años”; letras entintadas no al 100% negro; el cosido sólo con hilo vegetal, la edición en tipografía hasta que fue imposible y el ajuste a mano entre letras de las portadas,que su editorial mantiene hoy.

Daba lo mismo un Crema que un Acantilado; llegó a plenitud: March, Francesc Trabal, J.V. Foix, Eugeni D’Ors, Martín de Riquer y la heráldica, los trovadores medievales, pero también Joseph Roth o Stefan Zweig, que repescó del olvido absoluto. Para entonces, ya estábamos vencidos por aquel editor que solo publica lo que el lector cree que es bueno y lo publica porque es bueno. ¡Muerte a la bibliofilia!; ¡viva la calidad!, la pureza noucentista que pregonó Eugeni d’Ors. Vallcorba rozó el cielo tipográfico del veneciano Aldo Manuzio, coetáneo de Erasmo e impresor de Sueño de Polífilo, publicado en Acantilado 500 años después.

En 1980, a la vuelta de nuestro encuentro en Berlín, Vallcorba y yo salimos de la capital dividida de madrugada, a bordo del Alfa Romeo, para adentrarnos en la autopista que atravesaba la antigua DDR, hasta llegar al Este de Frankfurt, una frontera de Guerra Fría; con perros, desnudos ante la mirada atenta de los boches, agujeros humanos íncubos y súcubos, preguntas interminables, revision de suelas de zapatos, llantas desmontadas, etc. ¿Qué han visto en esta autoban?, nos preguntaron los policías. “Pues nos ha parado un tanque en medio de la autopista, puede que a la altura de Lubeck, cuando una columna de carros de combate ligeros atravesaba la zona en dirección a unas maniobras”.

Hablé yo, en un alemán de cuatro frases hechas, después de un trimestre en el Goethe Institut. Y fue así, literal. Después del trámite, Vallcorba, que no dejaba su coche ni a los familiares más cercanos, me pidió que le relevara al volante del Alfa Romeo (seis marchas de entonces, pas mal) Ya era mediodía, cuando paramos en algún lugar de Alsacia, para dar cuenta de un jugoso entrecot, el plato del editor, esta vez sin ostras de aperitivo ni paté aderezado. De nuevo en ruta y mientras conducía, aproveche sus cabezaditas para comprobar con satisfacción la patada de 200 CV que sella en sus motores la marca italiana con sede en Bolonia. Antes de llegar a Barcelona, tuvimos que parar el área de descanso situada entonces junto a la cementera Asland. Dormimos unos minutos, recuperamos el resuello y a casa.

Terminaba un verano primaveral en el que la Die Manchaft germánica ganó el mundial de futbol. El ascenso de Vallcorba a los cielos de la edición estaba en ciernes. Los 20 años siguientes pasaron volando hasta llegar a 2002, cuando recibió el Premio Nacional de la Edición y acompañó, junto a Inge Feltrinelli, a la cena del Nobel en Estocolmo en honor del ganador, Imre Kertész. O en Guadalajara, junto a Herralde, Eduardo Rabasa (Sexto Piso), Sergio González Rodríguez en el quinto aniversario de Acantilado. Vallcorba había conquistado “el espacio común de la tradición europea, que hace que un ruso comprenda bien a Cervantes y un inglés a Dante. Bajo el rojo-negro de su sello apareció para regalo de nuestros ojos y sentidos la Viena del final del novecientos, como Roth o Schnitzler. Llegó al atrevimiento de lanzar con éxito a las librerías las 2.700 páginas de las Memorias de ultratumba de Chateaubriand o las 1.700 de los Ensayos de Montaigne.