Las lecciones de Ishiguro

Las lecciones de Ishiguro

El premio Nobel de Literatura no se nutrió de los sabios sino que se acercó a la emoción humana caminando por la vida

12 diciembre, 2017 00:00Escribir es una forma de manejar analogías. Igual que vivir. Con frecuencia percibimos el hecho literario como una ceremonia social. Publicar una novela se ha convertido desde hace mucho tiempo en un ritual donde el éxito aparente (que no es lo mismo que el literario) y la santificación de la biografía del artista marcan la valoración general. Ninguna de ambas cosas son inocuas, pero para conocer la verdadera trastienda de un escritor resultan insuficientes. El último premio Nobel, el británico-japonés Kazuo Ishiguro, ha dejado escrito en su discurso de aceptación del galardón sueco un magnífico retrato de cómo fue exactamente su particular forja como novelista, el camino de iniciación (que también es el sendero de la madurez) que le ha conducido no tanto a ser reconocido como primus inter pares, sino a escribir determinadas obras donde la retórica funciona como una escalera ascendente hacia la emoción humana.

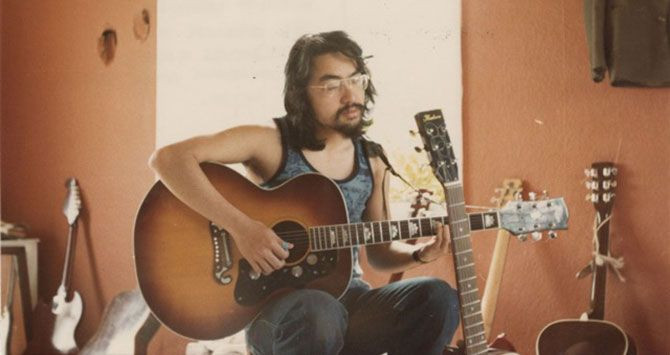

En esta pieza oratoria Ishiguro evoca sus comienzos como escribiente novato tras fracasar --sin haberlo intentado de verdad, que es el fracaso más triste que existe-- en la música, esa espiral de desengaños de la que han salido frustrados algunos de los mejores escritores contemporáneos. El novelista relata en este texto de agradecimiento algunas de las lecciones que ha aprendido sobre la tarea de escribir. La primera es que para hacer literatura de verdad hacen faltan dos cosas con mala prensa: silencio y soledad. Su segunda conclusión es que nuestra identidad condiciona --de forma consciente o tácita-- nuestra mirada sobre el mundo, que es la principal herramienta con la que construimos nuestras ficciones. La tercera lección versa sobre las raíces: incluso aunque las reprobemos, como sucedió en su caso, se impondrán a nuestra voluntad, modelándonos en contra de nuestros deseos personales. Todos habitamos una estación intermedia entre lo que somos y lo que queremos ser.

Ishiguro llegó al Reino Unido a los cinco años, siguiendo a un padre oceanógrafo que en 1960 se instaló en Guildford, al sur de Londres. Allí se crió como un británico de clase media a pesar de que sus ancestros procedían del tradicional universo japonés. Pero no sufrió --como le sucedió a otros inmigrantes-- el trauma de la escisión cultural. Al contrario. Disfrutó de la bendita confluencia entre los que se saben diferentes. La mezcla siempre nos hace más sabios. De esos años el premio Nobel elogia el hecho de que una sociedad sana --la británica-- no juzgue a la gente por su procedencia ni por su aspecto, sino por sus actos. Fue pues un niño normal en un país que sólo unos años antes había ganado la guerra al Japón de sus orígenes. En Inglaterra nadie lo trataba como un perfecto inglés, pero tampoco fue el hijo de los enemigos vencidos. Recibió el trato de una persona. Todo un signo de inteligencia social.

kazuo ishiguro 02

Descubriendo la literatura

Ishiguro también cuenta cómo descubrió la verdadera tradición literaria. No fue en ninguna universidad, sino leyendo las palabras escritas por los muertos. En su caso, las de Proust, el novelista del que aprendió que la vida --y también la literatura-- nunca es un camino en línea recta, sino una vulgar suma de asociaciones caprichosas. Del escritor francés no le fascinó tanto su estilo como su libertad para contar su historia a partir del vaivén de la memoria de su narrador. Los recuerdos íntimos, la verdadera materia de En busca del tiempo perdido, le enseñaron que un cuento sólo es una forma de justificación, un autoengaño íntimo donde quien ordena el caos reinante es la voz subjetiva del narrador. Nadie más.

El aprendizaje del escritor británico incluye otras influencias heterodoxas. En el pasaje más sentido de su discurso relata la intensísima emoción que sintió al oír una vieja canción de Tom Waits --Ruby´s Arms--, donde lo importante no es la letra ni la música, sino la interpretación. La manera del músico californiano de sacar afuera los demonios de su alma. Ishiguro explica que entonces se dio cuenta de que había construido al mayordomo de Lo que queda del día, el personaje de su novela más celebrada, con una lógica antiemocional que le hurtaba una de las cualidades esenciales de cualquier ser humano: el anhelo. Ya lo escribió Shakespeare: “Estamos hechos de la materia que nuestros sueños”. En lugar de obsesionarse por los caracteres, un novelista debe concentrarse en las relaciones entre personajes, que es el territorio donde los mundos opuestos se encuentran, luchan y naufragan. ¿Qué es la vida sino el relato de nuestros malentendidos con los demás?

Todo esto no lo aprendió Ishiguro estudiando a los sabios que lo precedieron en el arte de la ficción. Lo maravilloso de su historia es que confiesa que se topó con estas enseñanzas al caminar por la vida, como cualquiera. Simplemente estando alerta ante la sugestión cotidiana. La tradición literaria no consiste en tener erudición. Es otra cosa: una sabiduría especial para transmitir los verdaderos sentimientos compartidos. La inspiración es un mito. En literatura sólo existe la retórica que provoca emoción. Y ésta aparece en los instantes más inesperados. Cuando escuchamos un disco. Cuando contemplamos una película. En ese momento efímero en el que sentimos de forma extraña el presente y, a partir de aquí, intentamos darle un sentido distinto al pasado. Rubén Darío, tras asesinar a los inmaculados cisnes del modernismo finisecular, escribió que en poesía la sinceridad siempre es potencia. Es el mejor consejo que puede dársele a alguien que pretenda aprender a escribir literatura.