Schopenhauer

Arthur Schopenhauer y el arte de la filosofía barojiana

Acantilado publica la biografía del germanista Luis Fernando Moreno Claros sobre el gran filósofo alemán, cuyo pensamiento alumbaó un obstinado pesimismo y una forma de ver el mundo que todavía es capaz de explicar nuestro presente

Los seres trágicos gozan de una paradójica perspectiva sobre la existencia. Al considerarla, debido a la gravedad de sus experiencias personales, una novela absurda cuyo último desenlace acostumbra a ser inequívocamente amargo, practican una forma de humor que se alimenta de la distancia y del desencanto. O de ambas cosas al mismo tiempo. En el fondo de cualquier alma pesimista lo que late no es una predilección por la agonía cuanto una forma (inteligente) de administrar con talento la resignación.

Quizás nadie como Baroja representa en el ámbito de las letras españolas este carácter, entre huraño y brutalmente sincero, de quienes intuyen (haciendo una mueca) que todo es vano y que el idealismo es una perfecta. Este sentimiento, que fue uno de los motores de nuestra primera generación de escritores modernos, procede en la obra filosófica de Arthur Schopenhauer (1788-1860), de la que bebió toda la Generación del 98. Más que autores nihilistas, a todos se les podría considerar realistas.

Arthur Schopenhauer retratado por Ludwig SigismundRuhl (1815)

¿Acaso nuestra vida no termina con una muerte inútil? ¿Alguien piensa de verdad, a estas alturas, que podemos evitar la enfermedad, la muerte o el dolor? Si el destino ya está escrito, incluso antes de que nosotros lleguemos al mundo, a quien profetizó este punto final compartido deberíamos considerarlo, sin ningún género de dudas, un hombre sabio.

Schopenhauer irradió su noción de malestar en la Europa de finales del XIX y comienzos del siglo XX. El continente nacido de las guerras napoleónicas. Está en Tolstoi, Maupassant, Zola, Anatole France, Kafka o Thomas Mann. Aparece en Juan Ramón Jiménez –“Y yo me iré. Y se quedarán los pájaros / cantando; / y se quedará mi huerto, con su verde árbol, / y con su pozo blanco”–, en Unamuno –sin duda el más agónico de todos sus pares–, en el esperpento de Valle-Inclán y, por supuesto, en la mirada del ogro de Itzea, que hizo del absurdo la atmósfera de sus libros y de sus grandes personajes. Uno se vuelve inteligente cuando se enfrenta con la verdad. Únicamente se puede escribir con sinceridad si se piensa que carece de sentido perseguir el asentimiento de los demás.

Arthur Schopenhauer

Schopenhauer dejó notables pupilos e importantes devotos, incluyendo a Borges, aunque casi todos ellos son admiradores tardíos, cuando no directamente difuntos. Casi hasta su último aliento no se le reconoció su condición de eslabón mayor de esa cadena que comienza con los presocráticos griegos, se encarna en los barrocos españoles –desde Calderón a Gracián, pasando por Quevedo– y llega hasta Cioran.

Sobre la vida (sin hazañas) de este gran pensador alemán acaba de editar Acantilado una excelente biografía escrita por Luis Fernando Moreno Claros, que está detrás de otros muchos títulos del sello que dirige Sandra Ollo dedicados al filósofo, desde su Correspondencia escogida a las útiles antologías –como El arte de tener razón– que condensan sus ideas.

'Arthur Schopenhauer'

El libro de Moreno Claros, que ya publicó hace ahora diez años en Trotta una versión más reducida de la vida de Schopenhauer, desentraña a fondo los avatares carnales del pensador de Danzing, desde su nacimiento hasta su muerte. En esta biografía aparecen anclados en su contexto histórico y en su correspondiente marco cultural. En el relato, documentado, claro y riguroso, sobresale una contradicción: para ser un autor que preconizaba el verso de Dante –“Abandonad toda esperanza”– Schopenhauer tenía una altísima concepción de sí mismo, rayana casi en la caricatura.

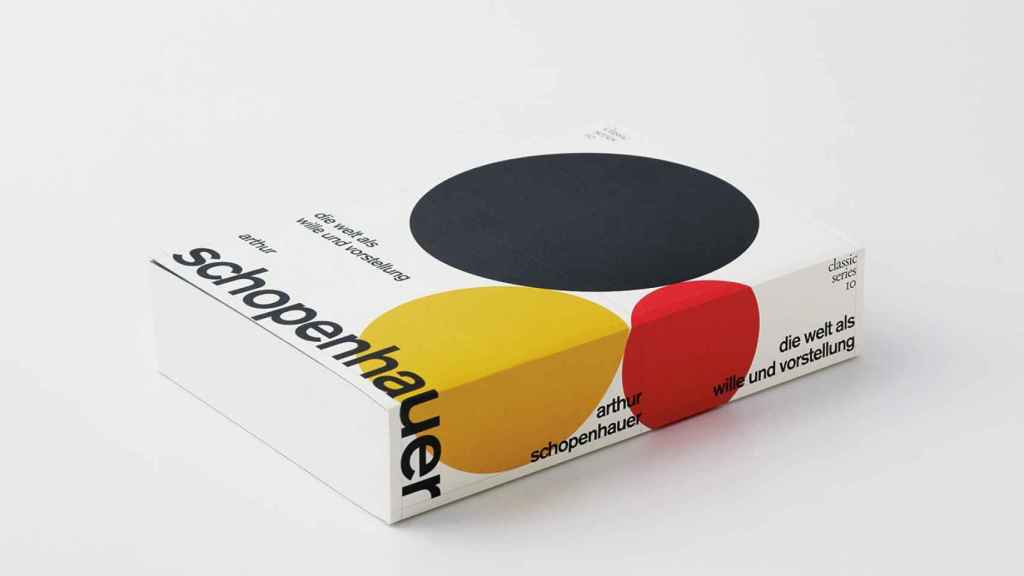

Digamos que la humildad, en su caso, nunca fue una virtud natural. Tampoco una práctica social. Probablemente por eso siempre fue un lobo estepario. Lo cual no desmerece en nada un hecho capital e indiscutible: sus libros, sobre todo El mundo como voluntad y representación, excelentemente editado en español por Trotta, han perdurado y todavía permiten explicar nuestro presente, a pesar de haber sido escritos hace dos siglos. Moreno Claros describe cómo la biografía moldea su filosofía mundana hasta cristalizar en un sentido barojiano de la existencia.

Edición en alemán de 'El mundo como voluntad y representación' de Schopenhauer / NEW RAIN PUBLISHER

Nos habla de su infancia, de la prematura muerte del padre (supuestamente por un súbito ataque de celos que derivó en un suicidio), de su alergia al comercio, de su tormentosa relación con su madre –una mujer de mundo que gozó de una popularidad literaria mucho mayor que la de su vástago–, de su condición de hábil rentista, del desprecio con el que fue tratado (sobre todo por los académicos) y con el que él trató a competidores como Fichte, Hegel, Schelling e incluso a figuras míticas, como Goethe.

También se cuenta su perseverancia y la fe ciega en su propio personaje. Y de cómo, ¡gran paradoja!, el filósofo del desencanto llevó una vida feliz, incluso gozosa, gracias a la contención, la renuncia y la sobriedad, aunque acompañada por la soledad, ese impuesto que exige la libertad individual. Los libros de Schopenhauer nos hablan de un universo terrible; nos asombran con su clarividencia rotunda, como cuando explica que lo que más divierte a cualquier hombre es ser testigo de la desgracia ajena.

'Correspondencia escogida' de Arthur Schopenhauer

El filósofo alemán cerró la era de la lógica (clásica) y puso el punto y final al racionalismo al describir al hombre y, por extensión a la naturaleza, como realidades materiales regidas por la voluntad (“El alma se esfuerza por perseverar en su ser con una duración indefinida y es consciente de ese esfuerzo suyo”, escribió Spinoza) cuya tragedia es estar atrapados dentro de una ficción cerebral construida por ellos mismos, donde las cosas son (mientras existen) sin necesidad de causa ni motivo.

Schopenhauer, uno de los penúltimos metafísicos, inaugura la filosofía del irracionalismo, por la que también transitaron, entre otros, Nietzsche o Heidegger. Su rastro vital, que gracias al estilo claro y desapasionado de Moreno Claros, puede leerse como un relato de iniciación (sobre todo porque todos conocemos el final de antemano y sabemos que el filósofo no bromeaba cuando se situaba a sí mismo en el Parnaso de la posteridad), quedó fijado en algunos de los primitivos daguerrotipos.

Daguerrotipo de Arthur Schopenhauer en 1845, a los cincuenta y siete años de edad.

En uno de ellos se ve a un anciano fantasmal, resistiéndose a sonreír (para nosotros ya está en un incierto más allá), porque, antes de que el tiempo le alcanzase, descubrió el secreto de la vida, que es exactamente ninguno. Más que una filosofía, Schopenhauer funda un sentimiento. Es el decano de la escuela del regocijo sin motivo. El jefe de la academia de la fatalidad humana. Por eso nos acompañará hasta el último de nuestros días. Cuando por fin confirmemos que no existen otros mundos ni otros dioses. Y sepamos que el único monarca de las sombras es el silencio.

'Parerga y Paralipómena'