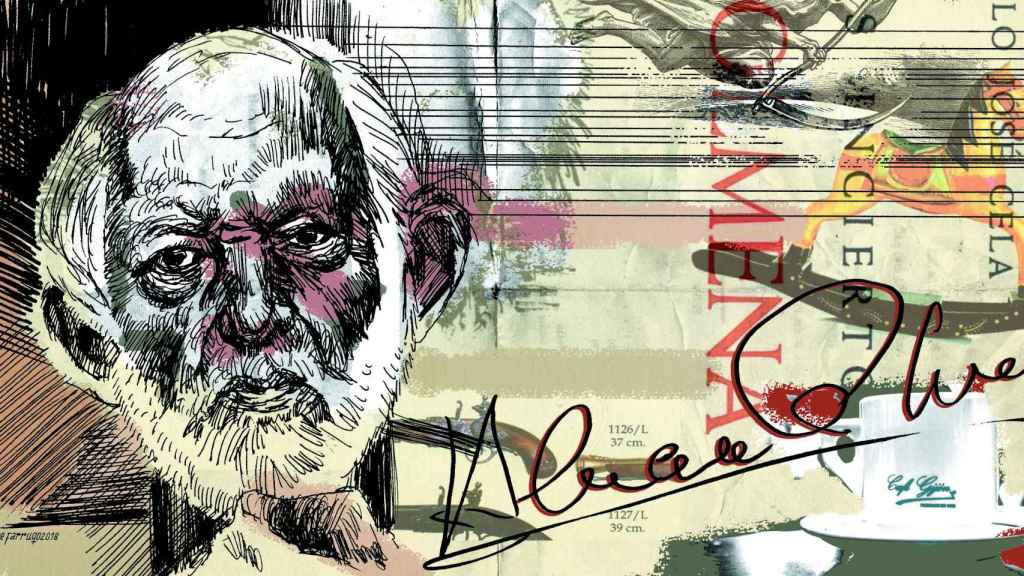

'Homenot' Álvaro de Luna / FARRUQO

Álvaro de Luna, viaje al corazón

El actor, célebre por su personaje del Algarrobo, fue una réplica del príncipe Mishkin, aquel personaje de Dostoyevski devorado por una piedad devastadora

23 noviembre, 2018 00:00Tengo la sensación de que Álvaro de Luna, el Algarrobo, fue una réplica del príncipe Mishkin, aquel personaje de Dostoyevski devorado por una piedad devastadora. Pero Luna evitó la epilepsia y la muerte prematura del aristócrata ruso, gracias al arte de la interpretación marcado por el significado y su mensaje. A Luna no le importaron los cameos ni los secundarios (aunque siempre se los tomó muy en serio), porque su versatilidad intelectual permanecía intacta mientras participaba en 300 películas y centenares de funciones, con nuestros mejores directores. Luna fue un galvanizador callejero de los Festivales de Cine de San Sebastián, joya no reconocido (pero respetada por los mejores) de nuestra cultura universal. En sucesivos festivales, Álvaro de Luna compartió tragos en Donosti con otros amigos de la escena, de Fernán Gómez a Paco Rabal, de Paco Umbral a Manuel Alexandre.

Me quedo, como tantos, con sus frases grabadas en el humeante Café Gijón de Manuel Vicent (el enorme prosista), Manuel Alexandre (el superviviente), Coll (el humor inteligente debe ser blando) o Alfonso González Pintor, el cerillero de la casa, que le sirvió de inspiración de Cela en La Colmena (Café de Doña Rosa), llevada al cine por Mario Camus, con el trabajo de fondo en Cinearte, junto a la casa donde vivió María Zambrano. Para un chico de provincias, como yo mismo (con perdón), aunque la provincia sea Barcelona, el Madrid de los cafés literarios siempre será un cuaderno mágico, hermético hasta el momento de pronunciar el abracadabra.

En el Gijón, Luna miraba con afecto a Plácido (el Alexandre de Los jueves, milagro), alta comedia después de haber doblado la rodilla ante Shakespeare o Calderón, hijo de un fontanero de vocación trágica. Luna, una extraña piedra lunar o especie de roca, observaba al mujeriego, billarista y ambiguo Alexandre, Manolito, como siempre lo llamó Berlanga, el gran camaleón valenciano de la árida estepa enclavada en el centro de la península.

El Gijón de Álvaro de Luna tuvo su antecedente en las tertulias recobradas por los de Burgos tras la Contienda Civil, Eugenio d'Ors y Enrique Jardiel Poncela, coetáneos de los poetas garcilasistas, Pedro de Lorenzo, Pérez Valiente o José García Nieto. En la primera recuperación post-republicana, César González-Ruano, y Cela fueron clientes diarios del célebre café, entre las tres y las seis de la tarde. Ruano, esencia del emboscado según la taxonomía de Ernest Jünger, por oposición a los otros dos arquetipos, el soldado desconocido y el trabajador; y Cela el censor acrítico que hizo de policía literario sin memoria en los años del agua caliente con azucarillo, el bicarbonato, el café malta y las restricciones eléctricas del almirante Suances.

Los dos Pepes, el citado García Nieto y José Hierro sirvieron de banderín de enganche entre los tiempos duros y la reunión abierta de nuestros días, animada por Vicent y Luna, dos amigos del alma como la evocación emotiva del escritor de Denia en la reciente despedida del actor (“se ha ido al galope, cabalgando la muerte…”, escribe Vicent). Y, como él mismo confiesa, sobre el papel amarillo del otoño, “hay que brindar por tantos pequeños placeres compartidos, de cuando nos creíamos inmortales. Si la inmortalidad es ese don que los dioses depositan en la memoria de los amigos, Álvaro de Luna la tiene asegurada. Serán legión los que le recuerden siempre.”

En la versión mitológica del Gijón se dice que, antes de recibir al resto de tertulianos, Vicent y Luna se instalaban en la mesa sagrada que había ocupado Gerardo Diego. Vivieron su plenitud tras las última reforma del local, obra de Francisco Iza y del arquitecto Carlos Arniches, hijo del sainetero, (cambió las lámparas de gas por la iluminación eléctrica, puso madera de roble y techos bajos). A Vicent y a Luna nunca les pilló el llanto porque dejaron colgada en el perchero de la entrada su insignificante cabanga de hombres solares.

Fernán Gómez, el inolvidable cabrón, llegó a crear un premio de novela en el Gijón y en su primera edición él corrió personalmente con los gastos; ganó González-Ruano, el periodista que nunca se cansó de suicidarse cada día lanzándose al vacío de su propio artículo. Ruano tuvo los santos cataplines de trasladar su tertutia del Gijón al Teide, al otro lado del Paseo de Recoletos, solo por un cabreo momentáneo.

Falangista y crápula en los primeros tiempos; crápula por partida doble, cuando España se desperezaba fue un “sobre mi conciencia, todo; sobre mis espaldas, nada”, como se le recuerda en Crónica del Café Gijón, escrito por Marino Gómez Santos cuando todos estaban seguros de la muerte imposible de los cafés, a causa de la modernización, que se trajo el ministro Castiella del acuerdo preferencial de España con la entonces CE.

Luna, el actor, rememoró en lecturas o testigos presenciales los momentos ágrafos de la gran literatura castellana, cuando todavía se regalaban las palabras al viento sin pensar en los derechos de autor. Revivió a Celaya, Caballero Bonald, López Salinas o Juan García Hortelano, un eterno joven que hizo un pacto con el Mefisto de Goethe. Como los sabios, Luna supo vivir parásitamente de la anécdota que sobrevuela toda tertulia. Captó lo esencial. Todo lo demás, las peripecias vitales y la letra pequeña son ornamentos y pueden ser omitidos.

Quiso ser embajador del Norte. Cuando había un acto cultural de Donostia en Madrid, siempre estaba ahí: "San Sebastián es una de mis ciudades, donde he sido feliz", dijo no hace tanto en el Teatriz madrileño, durante una de las presentaciones en la capital de la programación cultural guipuzcoana."Fíjate si disfruto en Donostia que Arturo Pérez-Reverte y yo trasladamos durante el festival nuestra tertulia del Gijón al hotel María Cristina”, bromeaba.

Con Alexandre rodó en Gipuzkoa ¿Y tú quién eres?, la última película de Antonio Mercero, que trataba del alzheimer cuando el director de Lasarte empezaba a notarlo en primera persona. Fue también uno de los últimos filmes del actor, que a lo largo de su carrera rodó con otros directores vascos como Montxo Armendáriz o Imanol Uribe. También el teatro vasco fichó al actor. Álvaro de Luna participó en 2014 en el montaje de El hijo de la novia, que realizó la compañía donostiarra Ados Teatroa, con dirección de Garbi Losada.

“Aquella mesa de tertulia junto a la puerta en la que otro querido fantasma se une a los muchos, demasiados ya, que vagan entre los antiguos espejos del Gijón", escribió Reverte en las redes sociales el día del adiós de Luna. El escritor y académico clavó la sensación que permanece inmanente en el teatro de la vida. Fue como despedir al café más que al hombre, porque hay espacios en los que sólo prospera una suerte de ineptitud vital, que preserva a su vez la incapacidad de vivir de quienes no aceptan los corsés de la realidad y recurren a la adicción literaria como medicina. Será tal vez que “eres tú el que está en el lugar; es el lugar el que está en ti”, como escribió Angelicus Silesius, autor de epigramas místicos del seiscientos, más conocido en Alemania como el Peregrino Querubínico.

Si Manuel Vicent era su íntimo, Fernán Gómez fue su mentor, en la interpretación y en la vida. En los últimos años, Álvaro cultivó la amistad con otro vasco de agallas y ojos vivos, el diputado socialista Eduardo Madina, que despidió al actor como un referente. “Ya no sonarán sus carcajadas llenas de euforia, rematadas a veces con un grito de Tarzán, ni le oiremos la forma en que se aliviaba sus neuras y con todo pormenor gesticulaba, dramatizaba, imitaba, montaba escenas y se apoderaba por derecho de la tertulia. Se ha ido cabalgando en busca de Manuel Aleixandre, de Curro Jiménez, del Estudiante para compartir con ellos la hogaza de pan que sacará del zurrón y cortará con una navaja cabritera”, tal como lo pensó y escribió Vicent con el mínimo intervalo que hay entre el traspaso y el recuerdo, “del latín recordis o volver a pasar por el corazón”, tal como estampó un día Eduardo Galeano, en letras de molde.