Víctor Erice y la actriz Ana Torrent

Víctor Erice, un regreso a contracorriente

Más de treinta años después del rodaje de El sol del membrillo, el mítico director de cine español retorna a las pantallas con Cerrar los ojos, una obra inaudita y opuesta a los usos audiovisuales contemporáneos que se estrena dentro de una semana

20 septiembre, 2023 19:04Justo el día anterior a dejar París, con amigos cinéfilos allí felizmente emigrados, pudimos ver el estreno de Cerrar los ojos, que a finales de este mes de septiembre llegará a nuestras pantallas. Sobre todo se escuchaba hablar en español en aquella sala bastante llena de gente mayor que acudió a ver una película de viejos, quizás lo más cerca que nuestra industria nacional ha estado del Gertrud de Dreyer, no porque ambas películas tengan demasiado que ver, sí porque Erice, aquí, enhebra los planos con un ritmo muy particular, inasible, inaudito, absolutamente a contracorriente de los usos audiovisuales contemporáneos, como el danés hiciera en su día para el asombro de unos pocos y el escándalo de la mayoría.

En lo que a Cerrar los ojos se refiere, lo primero que sorprende ante esta peculiar cadencia es que se haya rodado en un puñado de semanas, cuando parece —en el fondo algunos sospechábamos (también sin esperanza, pero sin miedo, como reza el leit motiv clásico que la película reverdece en tantos sentidos) que así podría ocurrir si llegaba a existir otra película de Víctor Erice— que han sido lustros, décadas, los invertidos en pensar algunas tomas, algunos cambios de plano, algunas transiciones, también algunos gestos, sobre todo algunas palabras. Como si ya en la cabeza del cineasta llevaran tiempo rodados, resonando, y quizás por eso descubrimos en cada uno de los personajes que atraviesan su trama rasgos del carácter de Erice, pequeñas pinceladas que asoman para luego desaparecer.

El director de cine Víctor Erice

Ya nada tenía que ver con eso que Savater llamó, cuando entre ellas mediaban diez años, “el ansia de ver la próxima película de Erice”. Ahora, fuera del museo, de la instalación, del pequeño formato o de las cartas filmadas, de nuevo en la sala de cine —o en lo que queda de ella— celebrábamos íntimamente, desde que las primeras imágenes rodadas en fílmico, las de la ficción de aventuras herida de melancolía sternbergiana, se apoderaban de la pantalla, que el cineasta no se hubiera olvidado de nada, y que todo aquello que no fue posible regresaba ahora de otra manera, no como ruina fantasmagórica, más bien como una potente aleación que se dejara arrastrar por ese viejo pero aún potente deseo de dar sentido a las cosas.

Hablamos del anhelo que los directores modernos admiraron y envidiaron de los clásicos, la facilidad para contar que ya entonces costaba tanto —la hora y media de Lang que ya a Rivette le suponían tres— y que fue la gran amputación —al mismo nivel que el contraste plástico entre las geografías y los estados de ánimo— perpetrada por Elías Querejeta en El sur, aquel obligado reino de las ausencias que Erice hubiera coloreado —el símbolo camino del signo, el sentido encarnado en los cuerpos— con tramas y personajes como los que aquí, ahora, atraviesan los espacios y los tiempos.

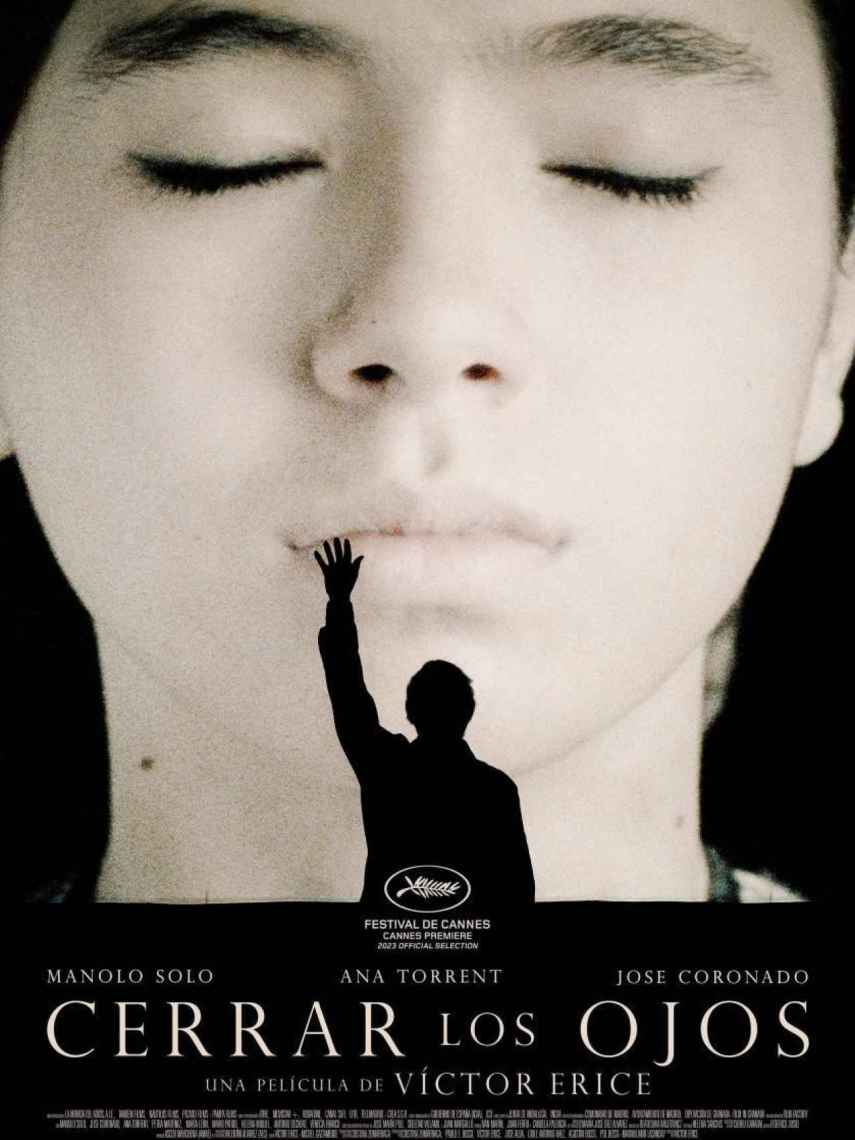

Póster original de la película

Decía Cabrera Infante que los cineastas no habían comprendido nunca del todo que eran artistas especiales, en el fondo unos empecinados a los que “se les dejaba hacer películas”, y que eso posiblemente fuera lo que tardó demasiado en entender Welles. Erice, por su parte, que fue más bien en esto y en tantas otras cosas de la estirpe de Nicholas Ray, siempre recordó El sur como el lugar del crimen, un inacabamiento que lo terminó expulsando al margen. Sin embargo, Cerrar los ojos no se regodea en nostalgia alguna, no ha llegado hasta aquí para rodar la segunda parte de El sur ni La promesa de Shangai. La labor es otra, mucho más emocionante y pregnante, la de convertir aquel tiempo perdido —tiempos muertos del cine elevados a una insufrible enésima potencia— en tiempo por fin recobrado, pero sin darse demasiada importancia, como quien rememora mientras pasa la mano por la hinchazón indolora de una cicatriz.

Con la estatua de Jano presidiendo los entrecruzamientos espacio.temporales y el eco literario del Borges de La muerte y la brújula, Erice parece asumir finalmente su destino, quizás sonriendo por lo bajo —siempre hubo en su cine más humor del que muchos estuvieron dispuestos a considerar— por haber tenido la oportunidad de resarcirse de buena parte de su herida creativa, y, en cierta medida, regresar a casa, contradiciendo en esto al venerado Ray, también a Thomas Wolfe en su búsqueda de una puerta que diera acceso a lo perdido.

Víctor Erice y el actor Manolo Solo

La historia de Cerrar los ojos trasciende todo ese ayer a partir de una profundización en el peculiar estado en el que queda el artista cuando ya no es —o no le dejan ser— artista: el de espectador, actividad a la que Erice ha dedicado la mayor parte de su creatividad, y no en vano. Curiosamente así, Cerrar los ojos, tituló Eugenio Trías en Triunfo su crítica de El espíritu de la colmena, un bello intento de cercar poéticamente ese estatuto del que sabe cerrar los ojos a tiempo —después del intenso mirar con los ojos más abiertos del mundo, los de la niña Torrent— y sabe desaparecer de veras, aparcada la identidad, a lomos de una profunda fascinación propia del corazón enamorado.

Alegorías del cine, fenomenología de la situación del mirón de pantallas en la oscuridad, que además de para afilar y escarbar las antiguas ficciones, le sirve a Erice para nombrar a su generación —sobre todo a los que la muerte arrebató antes de tiempo, a los que en un determinado momento no pudieron (o no supieron ya) encontrar motivos para desaparecer en los entresijos de las películas: Fernández Santos, Drove, Marinero, Philippon—, la de aquellos cuya vida fue marcada indeleblemente, influida hasta el tuétano por el cine, antes de la dispersión, de la multiplicación, de la fragmentación de las imágenes, antes de que éstas dejaran de ser un lugar, de proponer un encuentro, de dar alas a un misterio, y devinieran en signos sospechosos, en muletillas de embaucadores que ya mentían sin fabular, a sabiendas.

El elenco de ls película en la presentación de 'Cerrar los ojos' en Cannes

Este esfuerzo, formal, rítmico, estético, se desarrolla en paralelo al que recorre Miguel Garay (Manolo Solo) en la ficción de Cerrar los ojos, un searcher fordiano tras la pista de quien tampoco pidió ni quiere ser rescatado, como la sobrina de Ethan Edwards, otro hombre del cráneo rasurado (Julio Arenas/José Coronado), el actor que un día optara por desaparecer y que termina por encarnar la quintaesencia del mirar puro, el del ojo que lo ha olvidado todo —un peldaño más abajo que el ocupaba el niño inocente— y por tanto representa al único que en el fondo tiene algo de veras valioso que recuperar frente a las imágenes que titilan en la pantalla.

Él es el verdadero habitante de la noche —ahí donde prendía la imaginación cinematográfica, en el encuentro con la potencia frankensteiniana que aquí regresa en el guiño más explícito y emotivo del cineasta a esa noche oscura del alma, incluso cuando ya sólo había que esperar del astro nocturno (las televisiones de El sol del membrillo) la gracia de un reflejo demediado de aquello que fue el cine—, quien traga saliva y cierra los ojos para fundirse con los planos, para encabalgar su mirada con la que, en la ficción representada, en la última bobina del film naufragado, debía, desde la pureza, sellar la vida de otro hombre.

Ana Torrent en 'El espíritu de la colmena'.

Le debíamos muchas horas a Víctor Erice, y cuando, como aquí, se toma por fin su tiempo, cuando lo recobra como decimos, aprendemos algo más (ya había habido muestras antes) de la generosidad de su imaginación, la tamizada por el cine, en Cerrar los ojos por el western de Ford y Hawks, o por los inefables (y cantarines) melodramas cómicos de Leo McCarey, y la que desde allí —vía Rossellini y, me parece, íntimamente ligada a la particular semiótica fílmica de Pasolini, aquella “lengua escrita de la realidad” de la que ya no se acuerda casi nadie— nos trae noticias del mundo, de lo que a la fuerza queda inscrito por azares indeterminados o lo que pulula en los confines del plano, entre transiciones, cerca de la invisibilidad, poco perceptible sin duda y siempre presto a sufrir un tijeretazo de montaje.

Es lo que se cifraba en aquel camarero que recogía de rodillas el billete de la escupidera en la cola de un inolvidable plano de Underworld de Sternberg —por citar un ejemplo mítico entre miles—, y que en Cerrar los ojos representan esos vendedores, esos tenderos desanimados, a los que, en paralelo, se les regala una toma justo en la misma noche lluviosa en la que Miguel le contará a Ana —otra vez Ana— su plan de exponer al padre perdido a los poderes del celuloide, un último acto de fe. Es como si Erice susurrara: “No me olvido de vosotros”, y el cine, por un breve momento, les tendiera la mano.