'Homenot' Jean-Luc Godard /FARRUQO

Luz, sombra y sueño de Jean-Luc Godard, el soberano en el país de las imágenes

El mítico director de cine francés abandonó mil veces su zona de confort, primero en los años gloriosos de la 'Nouvelle Vague' y después en su etapa crepuscular, para realimentar su obra

13 septiembre, 2022 20:55El libro Me cago en Godard (Arpa) de Pedro Vallín le hizo un favor a la desmitificación del cine de autor, a base de desterrar la idea de que Hollywood es superficial y que Paris es la capital del arte comprometido. Jean Luc Godard dio un bofetón al mundo de los entendidos con El final de la escapada, con Jean Paul Belmondo en el papel de estrella naciente, y cuando el director se definía como izquierdista y maoísta, sin tiempo ni ganas de arrepentirse por la infamia del entonces llamado socialismo real. En los sesenta, Hollywood hubiese podido hacer cine comunista a condición de ganar dinero; al finl y al cabo, la caza de brujas del senador Joseph McCarthy había terminado.

Al conocerse el fallecimiento de Godard, a los 91 años, todos echamos mano de la Nouvelle Vague, el movimiento definitivo, pero fugaz, que elevó a los cielos la presencia internacional del cine francés. Hace casi dos años en el Reina Sofía de Madrid se celebró un programa dedicado a las últimas películas del cineasta fallecido, que para muchos ha seguido siendo un vanguardista del presente. En aquella muestra, vimos a un director abstruso e imposible de seguir, pero le seguimos celebrando. Se había convertido en un autoexiliado y empobrecido creador, cuyas palabras e imágenes hablaban de su mundo interior.

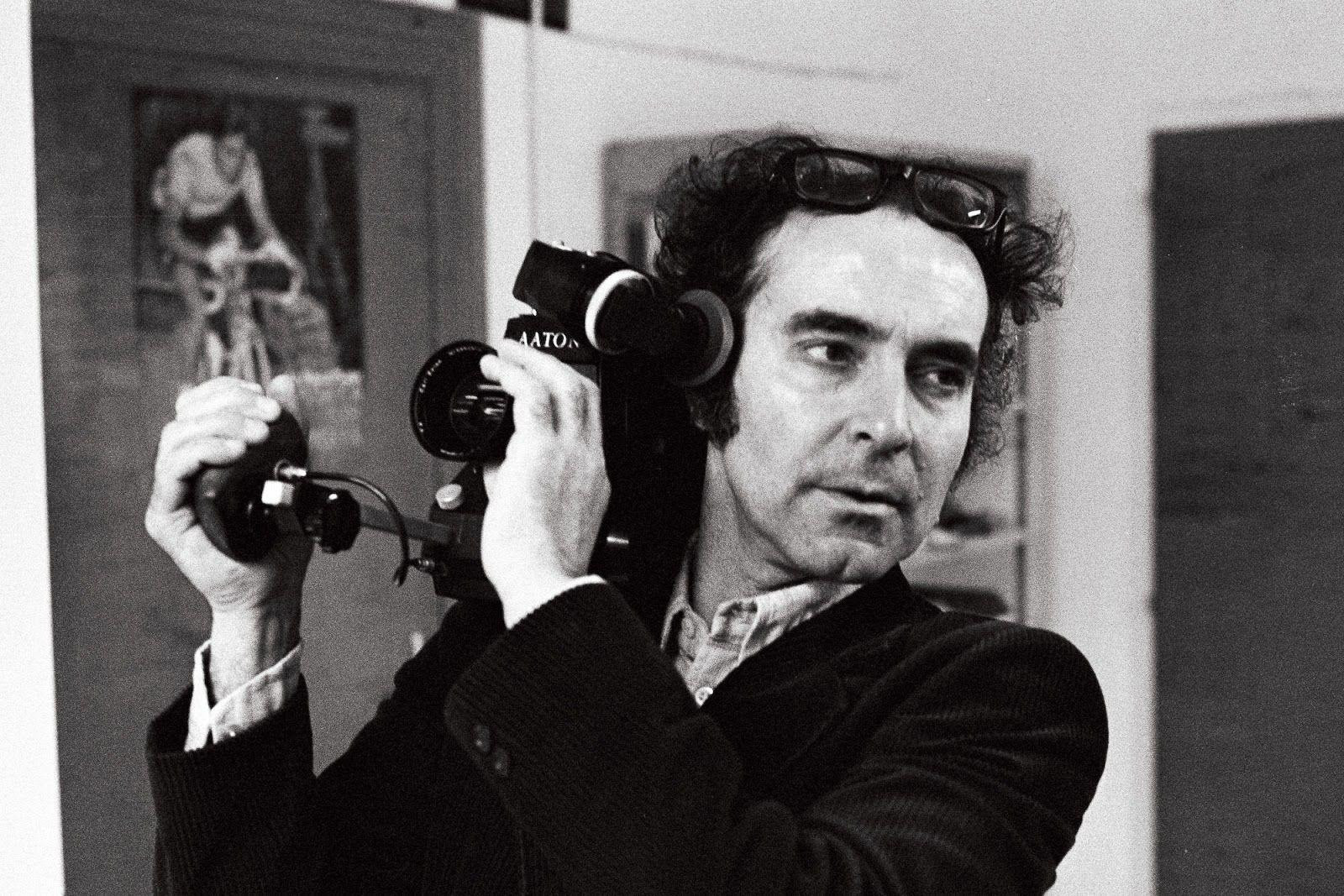

Godard y la famosa cámara Aaton que mandó diseñar a Jean Pierre Beauviala.

El último Godard regresó a España con El libro de imagen, con el que anunciaba un nuevo comienzo, como casi siempre dada su obsesión por la voluntad de volver a empezar, la versión romántica del eterno retorno de Nietzsche. Se le llamó renacentista por su reinvención constante. En apenas las dos primeras décadas de nuestro siglo, Godard se había quedado sin sus amigos de juventud: murieron Rohmer, Resnais y Chabrol; este último ha sido el mejor autor del cine negro, que se ha hecho en Europa, con cintas imprescindibles junto a Alain Delón y a Jean-Paul Belmondo, una autodidacta salvaje al que Chabrol colocó en la gloria, con más arte que el mismo Godard en la citada El final de la escapada.

A Godard lo han pastoreado todos los poderes de la República francesa, pero él no se ofrecía. Aprendió a vivir aislado como un libertario. No ha cedido ante el torrente de palabras e imágenes que nos arrastran. La Nouvelle fue para él un tránsito necesario en la vanguardia del arte. Después llegó lo irracionalmente trascendente, cuando en 1968, Godard fue uno de los fundadores de Dziga Vertov, un colectivo nacido para impulsar un cine de orientación maoísta sin actores ni guiones y con argumentos sujetos a la opinión de la mayoría asamblearia del rodaje.

Afortunadamente nos podemos saltar el triste episodio maoísta porque en la biografía intelectual de Godard se entra por la puerta de su pieza Historia(s) del cine, un intento monumental de hacerse con la metáfora del siglo XX a partir exclusivamente de la imagen. El cineasta se emparenta de forma definitiva con el romanticismo alemán, especialmente tocado por Novalis y sus Himnos de la noche, donde Godard encuentra la cosmología en la que el verdadero templo del mundo es el corazón humano. Piensa en reescribir cinematográficamente la centuria cruel de guerras y vanguardias, pero se da cuenta de que ha llegado un alto en el camino. Godard, el soberano del país de las imágenes no puedo captar con la cámara lo que intuyó que podían darle sus actores. Es entonces cuando comienza su segunda etapa con cintas como Elogio del amor, Nuestra música, Film Socialisme o Adios al lenguaje, la mejor de este tramo.

La cámara puede rescatar la memoria olvidada de las cosas; en su vocación, Godard encuentra el terreno virgen para la exhumación del detalle que se convierte en el ligamento entre dos escenas. Desde el comienzo quiere hacer un cine conceptual y hasta minimalista, siempre que cumpla con el compromiso de abandonar la individualidad para adentrarse en un proyecto colectivo. Regresa al origen, al cálculo de la previsión, rodando cada película contra la anterior, en palabras de Nicole Brenez, profesora de la Sorbona, biógrafa y especialista en Godard.

Hoy, a pocas horas de su desaparición, los cenáculos del celuloide respiran un ambiente enrarecido y triste que puede cortarse con un cuchillo, un lugar común que sería de su gusto. “Fue una aparición y se convirtió en un maestro, dice el presidente francés, Emmanuel Macron. “Perdemos a un hombre intensamente libre, un tesoro nacional” concluye el mandatario. El implacable reloj biológico avanzaba sin dar tregua, Godard se reinventó con El libro de imágenes, una cinta presentada en el Festival de Rotterdam, todo un centro de experimentación. Tenía 88 años. Las proyecciones no tuvieron lugar en salas convencionales; se dieron en una habitación del Hotel Atlanta, uno de los pocos edificios del centro la ciudad holandesa, que no fueron destruidos en el bombardeo alemán de 1940, una fecha igual de luctuosa que la del último bombardeo en Dresde, dijo entonces el cineasta tratando de condenar la irracionalidad de las armas.

La extraña película se pasaba en tres sesiones diarias ante máximo de 30 personas. Digamos que a Godard le estaba permitido todo y sepamos además que nunca defraudó. Es así como el director ha llegado a nonagenario; se salió mil veces de su zona de confort para revivir y realimentar su obra desde fuera. Así lo vivió en los años gloriosos de la Nouvelle y lo mantuvo intacto en la sombra casi marginal de sus últimos años. Se sintió siempre ajeno, un extraño entre los suyos. Godard cierra una época, se dice hoy en París. Al autor de películas recordadas como Alphaville, La Chinoise, Yo te saludo o María nunca le dolieron prendas; su trabajo constituye una herencia cultural que supera los cien rodajes.

Atravesó el cine, lo glorificó y lo destrozó, siempre con prisas para poner en marcha el siguiente capítulo de su filmografía. Hijo de una familia de banqueros, pasó la Segunda Guerra Mundial en Suiza, país en el que vivió parte de su juventud y adquirió la doble nacionalidad. A finales de los años 40 volvió a Francia, fracasó como estudiante de antropología en la Sorbona y se volcó en el cine. Compartió con los mejores camaradas de generación el oficio de redactor en publicaciones como Gazette Du Cinéma, Arts, y la influyente Cahiers Du Cinéma, creada por André Bazin.

Fue estetizante y denunciador; emprendió varios caminos vitales y sentimentales al mismo tiempo. Nunca se conformó, siempre dijo no con una pesadez casi insoportable. Supo desde el comienzo que la magnitud tangible y la visible de las cosas son diferentes y trasladó esa diferencia a la cámara. Confesó en alguna ocasión que le sirvió de gran ayuda el idealismo filosófico que contempla el mundo externo con sagacidad. Se concentró especialmente en los objetos secundarios de un plano escénico que la vista solo sugieren, pero que nos afectan más intensamente y son más tenidos en cuenta que los objetos inmediatos. Y en momentos de rictus salvaje, censuró la falta de atención del público, que no acababa de entrar en la revolución de los detalles. Pensó siempre que el cine no existe como tal; “solo es un movimiento”. Encontró a Orson Wells en su camino de perfección y exploró a Hitchcock, como un monstruo deificado.

Quiso ser un Goethe en el despliegue de Fausto; alunizó mil noches en caminos recorridos en exceso por la Francia de Víctor Hugo y Balzac. Acogió su ascenso al cielo de las vanguardias con la insolencia de Picasso de quien repetía “pintaré hasta que la pintura me rechace”. Desafió a la tecnología digital que convierte en narrador de imágenes a un transeúnte despistado, porque “el gran cine es el que no se ve”. Era ambicioso. Habló de que el cine puede alcanzar narrativamente a Dante, aquel poeta inimitable que jugaba con la ventaja de conocer a Dios; frecuentó la valentía de Lucrecio, pensó incluso en alcanzarlo, pero descubrió que iba cojo en topografía divina. No poseía la fortaleza teológica de los grandes toscanos, a pesar de que, en los últimos años, iba casi como paria descalzo; había dejado de tener para limitarse a ser.