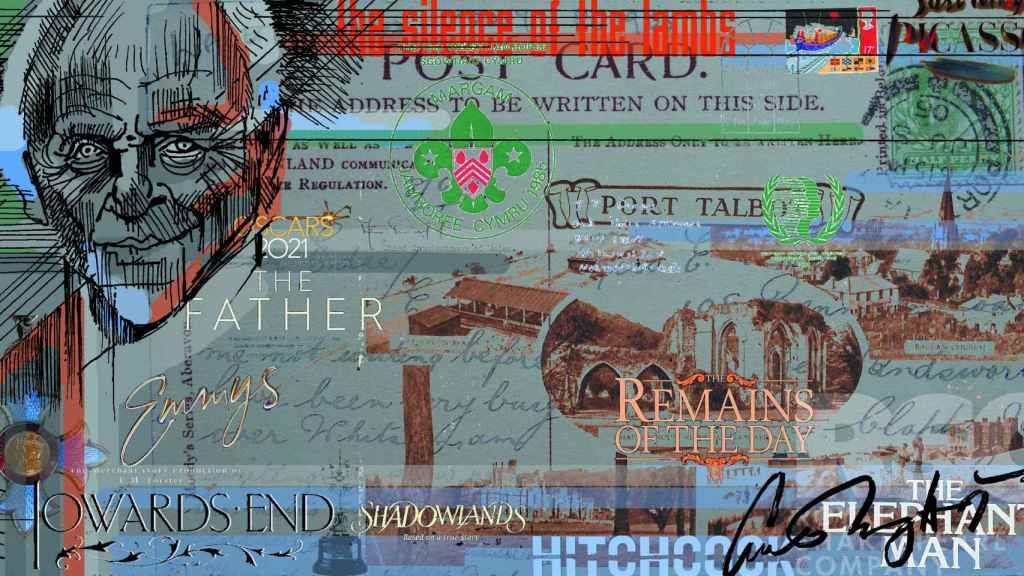

'Homenot' Anthony Hopkins / FARRUQO

Anthony Hopkins, la fiereza del monje

El actor, que acaba de ganar su segundo Oscar por su papel en ‘El Padre’, inició su carrera dramática como un dipsómano rebelde y la culmina como el gran rebelde ético

7 mayo, 2021 00:10El ejercicio del poder es un drama escénico. Así lo mostró Anthony Hopkins en apenas 15 minutos en El silencio de los corderos, la película que lo sitúa exageradamente en un anaquel de la posteridad. El antropólogo norteamericano Clifford Geertz escribió que el poderoso es hierático, suntuoso e impasible, como un emperador; pero también es comediante y exhibicionista como aquel rey que levantó el Palacio de Versalles. Este Anthony Hopkins, que acaba de recibir un Oscar masculino, batiendo el récord de edad en la interpretación por su papel en El Padre (dirigida por Florian Zeller), no representa al actor dionisíaco al que consideramos bien relacionado con el poder y el mal; como corredor de fondo, es un anciano que ha adelantado en longevidad exitosa al mismísimo Christopher Plumme.

Es el otro Hopkins, el que, a sus 83 años y siendo el abuelo favorito de las redes sociales, aparece como el resultado de muchas décadas –casi medio siglo– sin probar el alcohol, un vicio al que estuvo enganchado y le dejó una huella indeleble. Su dipsomanía acabó el día que amaneció en un motel de la América profunda sin tener la menor idea de cómo había llegado hasta allí; se arrepintió, sintió miedo de sí mismo y nunca más volvió a las andadas.

Se enfrentó a su destino con la fiereza espiritual de un monje decantado por la brecha bizantina. Por influencia indirecta del gran neurólogo londinense Oliver Sacks –y unidos ambos por idéntica ambigüedad– el Hopkins del Oscar confiesa haber sido un paranoico inseguro, consciente de que no sirve para nada, “excepto para ser actor”, nada menos. Con sus inconsistentes confesiones a cuestas, es un hombre más cercano al fervor de las reliquias de los santos que a la Ilustración; más simbolista que cubista o dadaísta, a pesar de su genial interpretación en la cinta Sobrevivir a Picasso, de James Ivory, su director de cabecera, absorbido por una contumaz necesidad de destruir el ego gigantesco del genio malagueño.

A Hopkins le encanta recordar que la última vez que le llamaron de la Royal Shakespeare les dejó plantados a media función. Aceptó un Macbeth, pero huyó a los pocos días para refugiarse en Hollywood, donde todo es más fácil a cambio de mucho más dinero. Desde luego no se parece en nada al actual Kenneth Branagh, el príncipe huérfano que murió solo sin pedir la eternidad poética, uno de los mejores Hamlets de la historia de la escena isabelina, que nunca ha tenido el menor inconveniente a la hora de alternar el séptimo arte con las tablas.

El Hopkins escurridizo con la gente de su tierra es el actor de la depresión y los ataques de ira; el del odio especial a Gales –“si tanto aman ese lugar sucio, lluvioso y lleno de mierda de perro en las aceras, que se lo queden”–, el mal estudiante incapaz de ejercitar su memoria para el momento de los grandes papeles; el mismo que de joven abandonó a su mujer y a una hija recién nacida; el adolescente refugiado en su piano y el hombre que durante muchos años fue incapaz de mirarse al espejo.

Eso último le diferenció de su amigo de cuitas en Port Talbot, Richard Burton, el actor montado en un deportivo, el chico oficialmente guapo y sin complejos, que llevaba chaquetas bonitas y frecuentaba zapateros en cuyas leznas le aguardaban siempre un par de botas de piel de zorro. Hopkins odió desde niño el olor a leche podrida del primer día de clase, hasta el punto de que su máxima aspiración a la buena vida nació en aquel modelo de informalidad cautelosa manifestada en el gesto de Burton. Su deseo de ser competitivo y millonario pudo más que la declamación del Teatro Nacional en el que tantas veces se había amargado y del que a menudo se sintió rechazado.

Puede decirse que Hopkins sacó del pánico a sus profesores maltratadores el brillo cristalino de sus ojos en la pantalla. Le vimos transportar la rabia contenida del hijo de un panadero deslomado hasta el punto supremo de la expresión ante la cámara; con el tiempo, su incapacidad para impartir afecto se amoldó al entorno floral de la narrativa victoriana, en cintas como Regreso a Howard’s End (un James Ivory basado en La mansión, de E. M. Forster), Tierras de penumbra (Richard Attemborough) y Lo que queda del día (otra de James Ivory, basada en la novela homónima de Kazuo Ishiguro).

El público que llenaba las salas en los segundos años ochenta y noventa llegó a considerarle un sir británico, tímido y elegante. Pero él, cada vez que tenía la oportunidad, hablaba de su trabajo en el cine como un oficio sin mérito, sobrevalorado y demasiado bien remunerado. Ha querido dejar siempre claro que se sentía un traidor al auténtico arte; en muchas de sus entrevistas, ha repetido el impacto que le causaron en los comienzos estas palabras de Katharine Hepburn: “Aférrate al cine”, aunque ella solo quiso decir “esto es un chollo”.

Disfrutó de su propia destemplanza. Convirtió en mito sus peleas a puñetazos con los directores y el resto del reparto en algunos de sus primeros rodajes. Pero con el tiempo, aquel hombre-hombre, aparentando siempre un falso estado resacoso, ha acabado por imponerse. Sobre los platós, hoy parece que la luz de su espíritu ya no se extingue; es uno de aquellos sujetos que representan el alma de las cosas; una bella manifestación de la voluntad retorcida. En la pantalla, Hopkins es ya un ser luminoso. Se siente a gusto en la fanfarria de las alfombras rojas, pero si tuviésemos que imaginarlo en el mundo de la política, diríamos de él que es un talentoso soberano negativo, un pequeño tirano capaz de dominar sin proponérselo la ingeniería del consenso. Hace honor a su condición de caballero británico instalado a muchas millas del Hotel Savoy; de ciudadano alejado de su patria “poco preocupado por ejercer su poder sobre los demás y capaz de levantarse contra todo intento de establecer una autoridad que no está sancionada por la costumbre”, siguiendo el eco lejano de las palabras de John Stuard Mill, padre del liberalismo.

¿Quién dice ahora que Hopkins no es tan bueno? ¿Quién le lleva la contraria cuando con sus opiniones miniaturiza el cine hasta convertirlo en un arte menor? Puede decir lo que le plazca; se lo ha ganado y no damos mayor importancia a sus boutades porque sabemos que, detrás de la aparente sobriedad del actor, caminan sus demonios familiares. Traspasado con creces el ecuador de su dilatada carrera y muy instalado en la ciudad de Mikey Mousse –“donde hay más dinero del que nunca soñé”–, Hopkins tuvo que regresar a Londres. En Los Ángeles se apagaba su estrella, después de rodar películas como The Elephan.t Man (David Lynch) o Motín a bordo (remake de La tragedia de la Bounti, con una actuación muy vaga respecto al soberbio Charles Lauhgton del cine del blanco y negro).

Pensó entonces en convertirse en un aburrido actor de teatro clásico y hacer doblajes en la BBC. Glosó inopinadamente a su condado, Gales, el país que odió y que, por lo visto, hoy ama entrañablemente. Pero cuando empezaba a plantearse un giro copernicano, su vida se cruzó con el personaje de Hannibal Lecter. En 1992, él y Jodie Foster ganaban un Oscar cada uno por El silencio de los corderos. Hopkins enterró sus muertos una vez más y para siempre y, antes de cerrar con un portazo, nos dejó el último chasco repetido cada vez que tuvo un micrófono a mano: “Yo quiero lo que quiero”. Ahora, tres décadas más tarde, al recibir su segundo galardón de la Academia, se lo ha dedicado a Chadwick Boseman, fallecido en 2020 y que también estaba nominado por La madre del blues.

La cabeza de Hopkins es un estudio sobre el poder. En su mente abunda la insumisión porque donde “hay poder hay resistencia” (Foucault) o, dicho poéticamente, donde hay amor, el “amante exige y el amado está siempre en peligro” (Rilke en los Cuadernos de Malte). La rebeldía es un paso más y la suya no es psicológica, como señalan erróneamente sus papeles más celebrados; la de Hopkins es una rebeldía ética, que él ha expresado en dos direcciones: la negación de su oficio de actor y la decepción de sus papeles vidriosos, como el de Hannibal, que significa “el origen del mal”.

En el poder patológico de Lecter no existe la conformación del sujeto subordinado; solo existe la eliminación. El Marqués de Sade fue el éxtasis del poder glorificado por tantos sabios superfluos, mientras que Nietzsche glosó la animosa fuerza del Superhombre, aunque esta acabara siendo una emanación viscosa. La reflexión que induce Hannibal es más fuerte que ambos. Pasó por lo créditos de cintas fáciles como La máscara del Zorro y otras alimenticias como El hombre lobo, Transformers, Thor y especialmente El desafío, un thriller compartido con Alec Baldwin.

Y de nuevo volvió a Gales; su regreso a casa fue formalmente completo a partir del día en que cumplió 75 años, y se sintió joven de nuevo. El actor asegura que nunca había sido tan feliz como después de aquel cumpleaños. En los últimos tiempos ha recuperado la escena y lo ha hecho por el camino de Shakespeare, antes desandado. No hace mucho, apareció en El rey Lear, interpretando el papel de Edmundo, el traidor a su padre, que se supera a sí mismo cuando ordena la ejecución secreta de Lear y Cordelia. El mismo personaje, hijo bastardo del conde de Gloster, enterado de que sus dos amantes, empujadas por los celos, se han envenenado la una a la otra, lo resume en el último acto con estas palabras: “Edmundo fue amado”. Es el colofón ideal para Hopkins, más falto de afecto que “incapaz de darlo”, como él confiesa de sí mismo; en plena madurez, el actor ha regresado a sus orígenes, a su espíritu interior, donde rige la invención de lo humano, donde desaparece la sociedad y mueren las ideologías.