Céline reprochaba a los invasores que fueran demasiado “tibios”. Antes de que empezase en París la caza al judío, así lo retrata Junger, precisamente miembro de las fuerzas de ocupación en París, en sus diarios de la segunda guerra mundial, enmascarándole tras el transparente pseudónimo de Merline:

“Por la tarde en el Instituto Alemán. Allí, entre otros, Merline, alto, huesudo, recio, un poco pesado, pero vivaz en la discusión, o, mejor dicho, en el monólogo. Cuando habla tiene la mirada fija propia de los maniacos, una mirada que parece brillar desde el fondo de cavernas. Son unos ojos que ya no miran ni a derecha ni a izquierda; se tiene la impresión de que este hombre camina hacia una meta desconocida.

--Siempre tengo la muerte a mi lado.

Mientras pronuncia estas palabras señala con el dedo a un punto situado junto a su butaca, como si allí estuviera un perrito.

Ha manifestado su extrañeza, su asombro, por el hecho de que nosotros los soldados no fusilemos, no ahorquemos, no exterminemos a los judíos –por el hecho de que alguien que tiene a su disposición una bayoneta no haga un uso ilimitado de ella.

--Si los bolcheviques estuvieran en París les enseñarían a ustedes lo que hay que hacer, les mostrarían cómo se peina la población, barrio por barrio, casa por casa. Si yo tuviera la bayoneta, sabría lo que tendría que hacer.

El oírle despotricar durante dos horas en ese tono me ha resultado instructivo, pues en sus palabras se transparentaba la fuerza monstruosa del nihilismo. Estos hombres oyen solamente una melodía, pero ésta es enormemente penetrante. Se parecen a máquinas de hierro que prosiguen su camino hasta que alguien las destroza.

Notable el modo como estos espíritus hablan de la ciencia, de la biología, por ejemplo. La aplican como si fueran hombres de la edad de piedra; para ellos se convierte en un puro medio de matar a otros.

La dicha de estos hombres no está en tener una idea. Ya han tenido muchas –su afán los empuja hacia bastiones desde donde poder abrir fuego contra grandes masas humanas y difundir el terror. Una vez que han conseguido eso, detienen el trabajo espiritual, cualesquiera que hayan sido las tesis con que han trepado a aquellos bastiones. Entonces se entregan al goce de matar; y esa pulsión de asesinar muchedumbres era lo que desde el principio los compelía de una manera sorda y confusa a seguir adelante.”

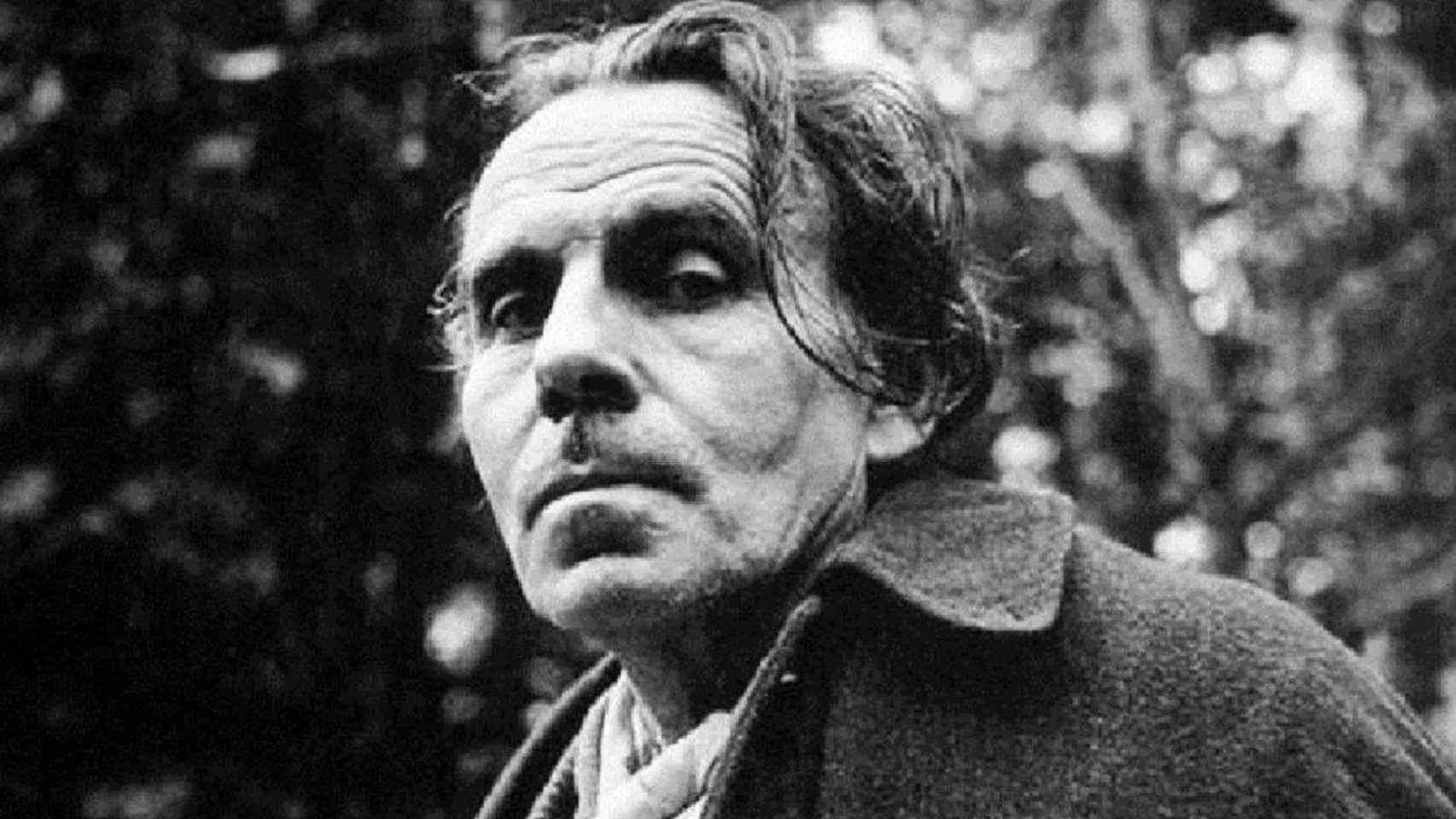

El escritor Céline

Hasta aquí este retrato de Céline por Junger. Esto, y las cartas del autor de “Viaje al fin de la noche” al director de “Au Pilori” (una revista especializada en la delación antisemita que entretenía a sus lectores con concursos de una sola pregunta, como ésta: “¿Dónde meter a los judíos, sin descartar ninguna medida de destrucción radical?”, y el premio a la respuesta más ingeniosa consistía en “tres pares de medias de seda natural”), y su connivencia intelectual con el enemigo en París, le obligó, cuando las tornas de la guerra cambiaron, a escapar a Alemania en el séquito del mariscal Pétain y demás colaboracionistas. Él, su mujer y su querido gato fueron primero alojados, primero, en el castillo de Sigmaringen. La experiencia, desde luego nada grata, de aquella estancia en la corte de los impíos, según se iba viendo que la guerra estaba perdida, estaban acorralados y pronto les llegaría el momento de rendir cuentas, dio pie a otra obra que en su día me pareció fenomenal, “De un castillo a otro”. He intentado releerlo, pero no puedo: su estilo, su sarcástica ferocidad contra los mismos compañeros de infortunio, me aceleran peligrosamente el ritmo cardíaco.

Acaba de publicarse una novela póstuma, “Guerra” (ed. Anagrama). Ambientada en la Primera Guerra Mundial, donde Céline combatió como coracero (pero fue herido heroicamente en Ypres), es menos espasmódica que la obras que publicó en vida, porque no le dio tiempo a pasarle la última capa de barniz y fiebre. “Guerra” empieza con una escena sensacional: el narrador (él mismo: solía escribir en primera persona y todas sus novelas hablan de su vida) se levanta en el campo de batalla, herido, ensangrentado, rodeado de los cadáveres de sus camaradas, único superviviente de su pelotón. Se apoya contra un árbol tronchado…

Luego, milagrosamente, logra ser llevado a un hospital… Allí le atiende una enfermera complaciente, que le proporciona consuelos sexuales… y de la que no habla en términos afectuosos o por lo menos de gratitud, sino con los más crudos, ofensivos y desagradables, porque la muchacha también consuela con sus favores a otros heridos. Esa ingratitud del escritor, esa rabia, son indignantes. La novela, ciertamente, no está nada mal, y le seguirá “Londres”, otro libro póstumo, que también leeré, pero ¡al infierno con Céline!