Mona, una niña de diez años, descubre que la arquitectura del Beaubourg de París está invertida, gracias a la versión de su abuelo, Henry. Este último le promete llevarla al Bazar del Hotel de Ville, pero al pasar por la entrada del Centro Georges Pompidou sucumben ante los laberintos tubulares del complejo, situado en pleno barrio de Saint Denis, en pleno corazón de la capital del Sena. En un momento, se plantan ambos delante de El jinete azul, el célebre cuadro de Vasily Kandinski. La niña ve la llama roja y amarilla de un despegue en medio del azul del cielo. “Es nuestro inconsciente”, dice la muchacha reproduciendo mecánicamente la lección, de hace pocos días, sobre Gustav Klimt.

Al advertir su desconcierto, Henry empieza a tararear La cabalgata de las valquirias de Wagner y, en las primeras notas, la niña deja de temblar. El arte provoca; acelera el corazón; entra por el sentimiento y debe ser contorneado por el pensamiento. Su mejor remedio es la música. El abuelo de Mona entiende el arte como fuente de placer; su nieta vive bajo el fuego de la admonición. Ella no sabe todavía que los desnudos cinéticos de Duchamp se han quedado en mitad de camino, como la música dodecafónica de Weber o Boulez, buscando la función rítmica del silencio. La modernidad de las vanguardias no está marcada por el renacimiento de las artes, sino por una revolución de la sensibilidad anunciada por Huysnans en su manifiesto À rebours (Al revés); un canto al objeto invertido, como el Centro Pompidou visto por Mona.

Para ir al Beaubourg, Henry y Moma pasan por la calle Tivoli, amplia arteria haussmanniana, hasta el número 52, donde debería estar el viejo Bazar. Los tubulares del mecano por encima de tejados y ventanas del Centro Pompidou le recuerdan a Mona las esculturas de mármol y bronce monumentales de Miguel Ángel y de Camille Claudel, que ha visto en otro museo, el de Orsay. Dentro del Beaubourg, Henry habla de la performance, como una suerte situada entre la invención y la pura orfebrería publicitaria. De repente, la niña se da bruces con Marcel Duchamp: “¿Qué hace un trozo de hierro suspendido en el aire en medio de una exposición?” Es la reacción de Duchamp ante la irrupción de las vanguardias. Duchamp optó por desordenar objetos sencillos, mientras le acechaba una colección de ismos --impresionismo, fauvismo, cubismo, etc-- fruto de camarillas absolutistas capaces de arruinar la independencia del artista.

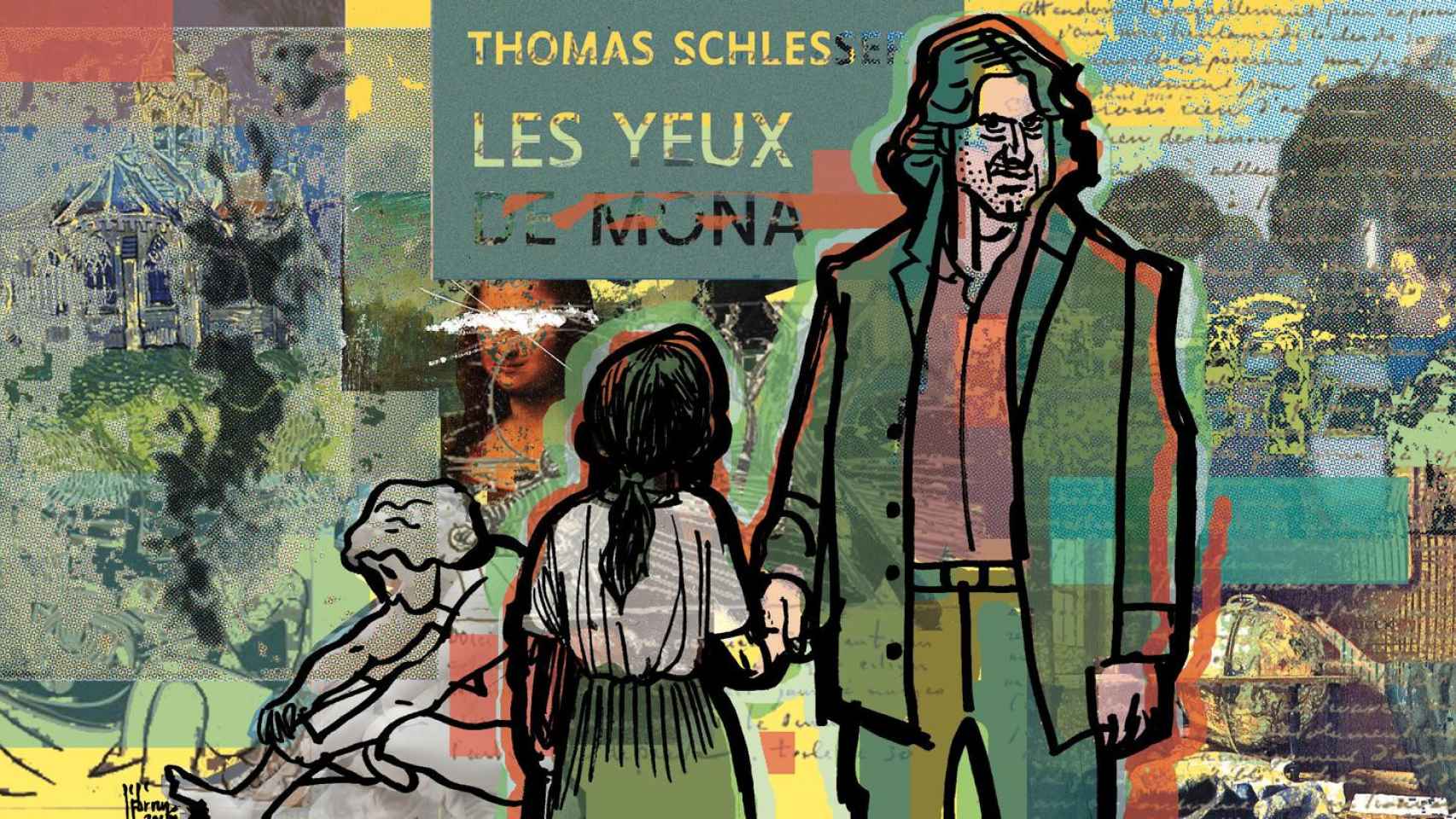

Portada del libro de Thomas Schlesser

En Los ojos de Mona (Lumen), Thomas Schlesser, expone el descubrimiento del arte por parte de una niña, que está a punto de quedarse ciega afectada por una rara enfermedad. Es una novela de iniciación basada en la luminosa relación entre una nieta y su abuelo. En vacaciones escolares, días de fiesta y domingos, Mona y Henry, recorren las obras de los grandes maestros. Juntos contemplan 52 piezas, en el Louvre, en el Museo de Orsay y en el mismo George Pompidou. Henry ha escogido este medio centenar de obras para que ella archive mentalmente los tesoros pictóricos y escultóricos y los convierta para siempre en su depósito de colores y formas, si se confirma su ceguera.

Vamos desde el blanco marmóreo de Miguel Ángel y sus parientes contemporáneos, los driping de Jackson Pollock, hasta el negro, resumen de todo, color de colores, en las telas de Pierre Soulanges o Hans Hartung. Es el mismo color absoluto que un día ve Mona, dejando de ver objetos, casas, paisajes y personas: “¡Mamá, está todo negro!” exclama la niña con voz ahogada.

Sin abusar de Pablo Picasso, el Pompidou, expone L’ Aubade, obra del pintor malagueño visitado por Mona y Henry. La visión transporta al abuelo a la colección de grabados encargada en su momento por el coleccionista Ambroise Vollard, bajo el título de La obra maestra desconocida, en homenaje al personaje de Balzac, Frenhofer, dispuesto a transgredir las reglas del arte. El asunto va más allá del trompe-l’oeil, superando el límite asignado a la percepción natural; y, en medio del intento, Picasso nunca decepciona; él es la hybris contemporánea que conduce al arte más allá de la naturaleza.

'La iglesia de Auverys-sur-Oise', de Van Gogh

A lo largo del recorrido, el abuelo trata de evitarle a la niña la suntuosidad de los grandes escaparates de la pintura. Le transmite a su nieta el buen gusto contrario al “ensamblaje forzado de maravillas, cuando estas no están bien emparentadas”, en palabras de Paul Valéry, enemigo del exceso. Se detienen ante el puntillismo anticipado de John Dubrow que compone con los actuales pixel; representa la belleza de la materia, la adivinación del lápiz, la poesía de la mirada y el temblor del tiempo. De galería en galería uno puede relacionar a los coleccionistas del Siglo de las Luces (Claudio de Lorena o Valenncienns), que un siglo y medio más tarde, se convierten en Paul Rosenberg o el mismo Vollard, proporcionando la gloría del dinero y de la fama a los Braque, Matisse o Picasso.

Una mañana, la pareja entra en el Museo de Orsay para ver a Edgard Degás, -“el arte es vicio; no te casas con él, sino que lo raptas”- y a sus bailarinas. Resulta tan odioso como fascinante; su misterio solo ha sido desentrañado por poetas que lo amaban como Valéry o Stephane Mallarmé. En la siguiente visita, Mona descubre a Vicent van Gogh, ante el lienzo La iglesia de Auverys-sur-Oise, un azul imposible sobre el que flota una abadía de perfiles curvos. Mona piensa el lienzo mezclado con los días de liturgia obligada y desea que a ella no le falte nunca un sombrero de gasas, zapatos franceses, un collar de piedras sencillas, aretes de cristal y una diadema.

A su abuelo Henry le llama Dadé y trata de entender al pintor que en una carta dirigida en 1888 a su hermano Theo, decía “siento que no hay nada más artístico que amar a la gente”. Dadé trata de explicar la desmesura de este amor. Mona descubre que Van Goh no era católico sino protestante, nacido en Holanda. Tiene claro que el pintor nunca quiso ofender a nadie, a pesar de que la Iglesia del cuadro tenga un campanario achaparrado del que descienden las hileras desiguales que unen los contrafuertes. La fachada no es imafronte sino su reverso ( À rebours, una vez más). Y de repente, unos metros más adelante del mismo salón: Cézanne, La montaña Sainte-Victoire. “¿Cézanne pintaba, como Monet, al aire libre en su caballete plegable?” La niña pregunta y el viejo aclara: pintaban muchas veces juntos, eran amigos y expusieron en el acto de 1874, cuando el crítico Louis Leroy anunció la llegada del impresionismo. Monet pinta a manchas; Cézanne es más compacto. El fragor museístico de salas y amplios pasadizos les conduce hasta Burnes-Jones, el autodidacta incrustado entre los prerrafaelitas, que trataron de regresar al impulso anterior a Rafael. El de los prerrafaelitas es un ideal espiritual y colectivo, tocado por la ambición sagrada que expresó el arte de la Edad Media. “Será imposible resolver el enigma a día de hoy ¡Qué pena!”, exclama Mona.

El astrónomo de Vermeer

Cada lunes, Mona vuelve a la escuela a la cotidianidad de una niña. Pero todo ha cambiado; ahora sabe que la noche es espectral y advierte que su futuro también. En la octava visita al Louvre, ante El astrónomo de Vermeer, la niña experimenta por primera vez un placer sensorial. La nueva experiencia era puramente personal, va más allá del contrato entre su abuelo y su placer, fruto del intercambio de opiniones. Contempla el silencio del astrónomo meditabundo en medio de un cuadro pequeño, atravesado por un torrente de luz en medio de la penumbra. En la pieza de Wermeer se intuye todo el continente europeo; el Flandes insurrecto y protestante, el imperio de los Habsburgo, la persecución contra los reformados y la reacción dura de la Contrarreforma. Wermeer es el heredero del arte de Miguel Ángel, un Rubens, diplomático y erudito, pero sin ser un gran hombre; no es poderoso, solo inventa. Henry se explaya, cuando le cuenta a Mona que el pintor, cumbre del prerrafaelismo, es conocido hoy gracias a una crítico del siglo XIX, Theóphile Thoré,, que tuvo que abandonar Francia tras ser condenado a muerte por su convicciones políticas.

'Aprender a recibir'

El Louvre es el pórtico del libro de Thomas Schlesser. A Mona le divierte la pirámide de cristal levantada con insolencia entre los pabellones del gran Palacio, donde la algarabía de una muchedumbre desconcierta a cualquiera. Henry le recuerda a la niña que solo ven una obra a la semana y que esta vez le toca a Sandro Botticelli, con su Venus y las tres Gracias ofreciendo presentes a una joven, un fresco degradado por el paso de los años. Los cuadros y las esculturas de Quattrocento cubiertos con pan de oro pasan por la cabeza desengañada de muchos. Pero la clase magistral de Henry pone las cosas en su sitio. El fresco cuenta lo que significa “aprender a recibir”; la naturaleza humana, para ser capaz de grandes cosas, debe estar dispuesta a acoger en su seno la bondad de los demás, el deseo de agradar a nuestros maestros con lo que aún no somos.

La segunda mañana sin clases después de unas vacaciones de Todos los Santos, Henry y Moma vuelven al Louvre para concentrase en La Gioconda de Leonardo, entre cientos de turistas convergiendo sobre el salón más conocido del Louvre. Se sienten rodeados por una multitud de cabezas huecas que han olvidado la clave de lectura que introduce a una buena visión del cuadro. Mona observa con detenimiento a Mona Lisa. Algunos atrevidos fotografían a la niña escrutadora, en línea con la obra maestra. La mayoría capta el cuadro con la mirada antes de precipitarse hacia la puerta de salida, la liberación del dominguero, el momento del esperado aperitivo en una terraza a cielo abierto.