Una computadora genera un rostro humano

El arte (in)humano

La hegemonía de la tecnología y los avances en Inteligencia Artificial ponen en crisis el concepto de creación cultural configurado durante siglos por la tradición humanística, que concibe el arte como un atributo del individuo

23 febrero, 2024 20:00Las grandes revoluciones culturales, en sus comienzos, son como un castillo de naipes. Basta con que se ponga en duda su trascendencia antes de que su arquitectura se asiente sobre el terreno para que el edificio que prometen se venga abajo. En el caso de la Inteligencia Artificial, desarrollada como la última fase del cambio social que ha provocado internet, es suficiente con interrumpir la corriente eléctrica para regresar, en segundos, al Medievo. Y, sin embargo, un coro de profetas, desde sabios a documentados ignorantes, pronostican que las máquinas inteligentes son el próximo eslabón (artificial) de la agonizante especie humana, que sustituirán al homo sapiens y lo convertirán en otra criatura: el hombre post-humanizado.

¿Hablan de un futuro lejano? En absoluto. Todos se refieren a un presente en el que la ciencia-ficción ha dejado de ser una fábula para convertirse en periodismo. Personajes como Vernor Vinge, apóstol del Singularismo, creen en una segunda venida de Cristo bajo la advocación de una Inteligencia Artificial. De igual manera que los seres humanos engendramos vida a partir de nuestra propia materia, en este mundo inminente las computadoras se reproducirán a sí mismas y gobernarán la civilización. Vinge sitúa el crepúsculo de la era humana en 2023. Un lustro más tarde las máquinas nos habrán alcanzado. En 2045 serán superiores. Sus profecías se basan en el crecimiento exponencial de la tecnología y en una noción ideal del progreso.

'A fire upon the deep'

La Historia, sin embargo, muestra que cada tiempo no es siempre mejor que el anterior, sino distinto. Vinge da por sentado que la novedad se impondrá a lo existente. Es una creencia que recuerda a finales del siglo XVIII, cuando los románticos entronizaron la subjetividad como máxima expresión de la cultura. La creación, hasta ese instante, era imitación. Mímesis. El arte consistía en reproducir con eficacia una serie de modelos. Las preceptivas de los clásicos, que recogen las normas que permitían crear con excelencia, dejaron de ser consideradas válidas para los artistas y comenzaron a ser vistas como jaulas. De repente eran instrumentos contra la libertad del individuo, erigido en el Dios de un nuevo tiempo agnóstico.

En cierto sentido, es el mensaje de los tecnólogos: caminamos hacia una civilización en la que las máquinas tendrán conocimiento, inteligencia, emociones y capacidad para crear arte. Observar el pasado es la única forma de comprender el presente. Estos augurios no son nuevos. Vienen de muy atrás. En 1794, Nicolás de Condorcet escribió que el único límite para la capacidad de progreso del hombre es la duración del mundo. Samuel Butler pronosticó en 1863: “Estamos creando a nuestros sucesores (...) Nos convertiremos en una raza inferior”. Alan Turing, uno de los padres de la Inteligencia Artificial, no fue el primero en pensar en un universo gobernado por ingenios y computadoras.

Los cuentos de Borges

La sustitución de la humanidad por máquinas es un mito de la imaginación, pero nadie debería minusvalorarlo. La ficción importa. Desde que Borges escribiera 'Tlön, Uqbar, Orbis Tertius', el relato con el que se abre Ficciones (1944), sabemos que la fantasía no sólo crea realidades paralelas, sino que puede saltar del terreno de lo imposible y habitar lo existente, alterando nuestra noción de la realidad. El mundo que anuncia la Inteligencia Artificial es Tlön. Y empieza a desajustar la idea de creación artística. ¿Puede existir un arte inhumano?

La Inteligencia Artificial, cuya denominación nace en la Conferencia de Dartmouth (1956) para diferenciarse de la Cibernética, reúne un conjunto de tecnologías basadas en algoritmos, que son fórmulas complejas de cálculo. El término algorithmus entra en el español desde el latín, que a su vez lo toma de la expresión árabe ḥisˉabu lḡubˉar. Los algoritmos son leyes numéricas –definidas de antemano– que permiten realizar tareas. En su universo no cabe uno de los rasgos del arte: la ambigüedad. Paradójicamente, su operativa tiene más que ver con las cerradas preceptivas literarias que con la libertad del artista que instaura el arte moderno.

'El arte (in)humano'

Los algoritmos son el código genético de las máquinas. La fascinación que provocan obedece a su capacidad para procesar una cantidad ingente de datos con precisión. El arte, sin embargo, tiene otro objetivo: crear formas cargadas de valores culturales. No tienen que ser las más perfectas ni las únicas entre todas las posibles. Un algoritmo no tolera el azar ni entiende la contradicción. La libertad creativa queda fuera de su código. Puede replicar obras de arte y producir textos, pero en función de un modelo. Un ordenador es capaz de escribir un endecasílabo si cuenta con datos que le ayuden a identificar esta clase de verso. Es improbable que cree un poema. La poesía no equivale a la métrica, aunque ésta sea una de las formas –no la única, como evidencia el verso libre– en las que la sustancia poética puede manifestarse.

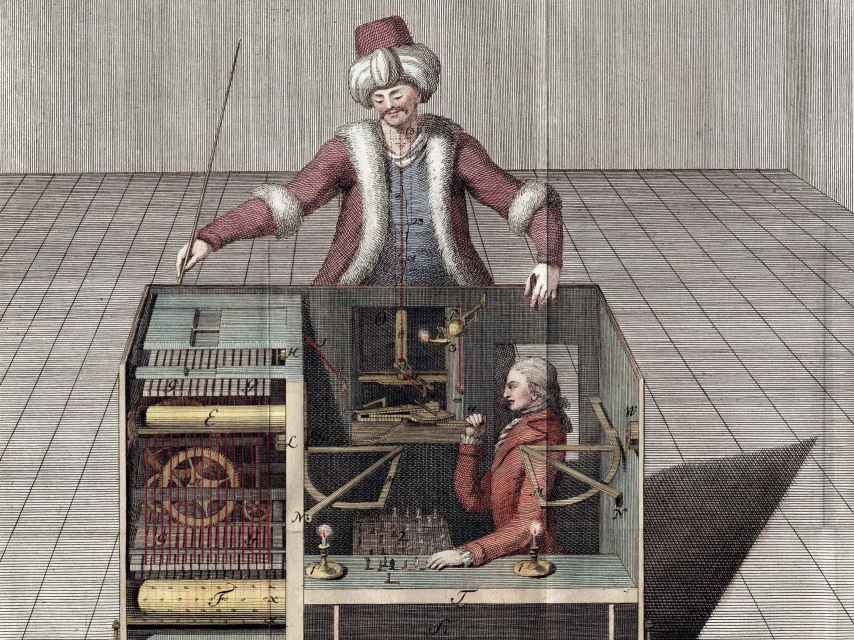

La tecnología es un artilugio, como lo fueron la pascalina –la primera calculadora (1642)– o la rueda de Leibniz, un cilindro que hacía cálculos antes de la electrónica. Esta arqueología tecnológica causó dudas y miedos similares a los ordenadores. Deep Blue, la computadora que ganó a Kasparov en 1997, tiene como antecedente al autó- mata de Kempelen (1769), una máquina de madera que libraba partidas de ajedrez mediante a un mecanismo que conducía un jugador oculto. Igual que ChatGPT, el artefacto de Kempelen era un negocio basado en el asombro: en 1809 libró una partida contra Napoleón en Schönbrunn y fue presentado en todas las cortes europeas.

El autómata de Kempelen (1789)

La Inteligencia Artificial, como sostiene Margaret Boden, catedrática de la Universidad de Sussex y autora de Inteligencia Artificial (Turner), no ha significado ningún avance teórico en relación a las posibilidades que hace tres décadas ya ofrecían los algoritmos. Su éxito obedece sólo a la mayor capacidad de procesamiento de los ordenadores y a que éstos pueden encontrar datos en internet, pero ambos factores “no garantizan una Inteligencia Artificial equiparable a la humana”.

Hasta los años noventa, los algoritmos funcionaban con criterios lógicos. Su co- nocimiento era deductivo. Desde entonces se rigen por la probabilidad y la estadística. Su inteligencia se ha tornado inductiva: registran tendencias y establecen correla- ciones, pero no son capaces de conjeturar, manejar las anomalías –los cisnes negros– o entender el principio de causalidad. Pueden emular funciones humanas, pero sólo en tareas muy concretas.

'I robot'

Otro rasgo importante es que su eficacia crece cuanto más estrecha es su libertad. Un ordenador no puede sentir (salvo bajo la forma de un simulacro programado) y carece de autoconsciencia. Tampoco domina el lenguaje: su expresión oral y escrita prescinde de la relación que existe entre las palabras y las cosas. Sus frases se construyen gracias a las probabilidades combinatorias que encuen- tra en la red en función de etiquetas léxicas y visuales. Su realidad es virtual y responde a fórmulas. Los razonamientos humanos, en cambio, cambian según sea el contexto.

La revolución tecnológica es equiparable al paso desde la economía artesanal a una sociedad industrial. Afecta a las formas de consumo cultural. No está tan claro, sin embargo, que vaya a destruir el significado del arte, que es una de las formas posibles –no la única– de creación. El cerebro, cuyas redes neuronales emulan los ordenadores de igual forma que los primitivos artefactos para volar imitaban a los pájaros, aún encierra muchos misterios para la ciencia.

'Inteligencia Artificial'

La capacidad de crear es la más singular porque nos equipara a Dios. La Inteligencia Artificial no desentraña el mundo real. Crea un cosmos paralelo gracias a internet, donde el conocimiento convive con las mentiras. Los ordenadores profesan creencias (estadísticas). La inteligencia humana se basa en la observación, la intuición, la experiencia y la razón.

El mito sobre los peligros de los ingenios artificiales, expresado por la literatura apocalíptica y en novelas como ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?, de Phi- lip K. Dick, o Yo, robot, de Isaac Asimov, sí enuncia un riesgo inquietante: la posibilidad de que no podamos distinguir la realidad de la ficción. Más que imponerse a la inteligencia humana, la tecnología puede hacer menos inteligentes a los hombres, ha- ciéndolos retroceder en la carrera evolutiva.

'Do Androids Dream of Electric Sheep?'

El progreso de la humanidad es un viaje que dura siglos y que ha hecho de nuestra mente una herramienta excepcional. Para el Transhumanismo, que augura la fusión entre el cerebro y los ordenadores, la cadena evolutiva ha agotado sus posibilidades. La próxima etapa es la conversión del hombre en cyborg. La inmortalidad de la máquina frente a la extinción de la materia humana erige a la tecnología en una nueva deidad capaz de modificar nuestra especie.

La creación artística es un fenómeno subjetivo en el que influyen tanto el carácter individual como el contexto ambiental, sin que exista una combinación estable y única entre estos dos elementos. Todos los hombres de una época están sometidos a un pa- radigma cultural y viven una situación política equivalente, pero no todos se expresan de forma artística. Sartre lo resumió en una frase excelente: “Valery es un intelectual pequeñoburgués, pero no todos los intelectuales pequeñoburgueses son Valery”. Aunque no sea una tarea idéntica para todos los individuos, crear es un atributo humano, la expresión de nuestra libertad. Hacer arte es desvincularse de las convenciones sociales y culturales para explorar el universo de las inquietudes personales. Su sentido social es un hecho posterior a la creación.

'Teoría de la Inteligencia creadora'

El filosofo José Antonio Marina describe el ingenio como el brillo de la inteligencia: un mecanismo intelectual que funciona mediante la transgresión. En este sentido, es la antítesis del algoritmo, que usa criterios que cualquier cerebro creativo refutaría. La inteligencia creadora puede transfigurar la realidad y transfigurarse a sí misma. El arte amplía nuestra inteligencia y nos ayuda a comprender la realidad con una sensibilidad distinta a la racional. Al mismo tiempo, configura nuestra identidad. Marina desmiente el mito de las Musas –la inspiración– y define la creación como la capacidad de los seres humanos para inventar y afrontar la sorpresa.

Es pues la libertad, en contacto con la inteligencia natural, la que configura la placenta de la creación. Los hombres percibimos estímulos, los dotamos de significado, los relacionamos con nuestra memoria (la base de datos que tiene cada sujeto, que es dis- tinta para cada uno) y establecemos combinaciones entre todos estos elementos. La inteligencia de las máquinas se asemeja más a una inteligencia cautiva. Una computadora maneja datos sobre el mundo (virtual), pero carece de experiencias. Las infinitas posibilidades de la realidad perturban su operativa. No imagina objetivos ni situaciones que no hayan sido previstos por sus programadores.

'Unité de Habitacion'

La creación humana es una actividad mediante la cual las operaciones mentales comunes a todos se dirigen en una determinada dirección, dependiendo de cual sea el temperamento, las necesidades y la educación de cada individuo. Cada cultura crea modelos de conducta, pero los idiomas no dicen igual las mismas cosas, del mismo modo que un sentimiento admite graduaciones y expresiones diferentes. La inteligencia artificial puede dar respuestas (seriadas) pero no se plantea dudas. La inteligencia humana es como un barco que navega en mar abierto. La artificial es una travesía de cabotaje. Cualquier cerebro, igual que Don Quijote, sabe quién es. Por eso intenta escapar del determinismo. Un ordenador actuará siempre como le digan, asumiendo en su programación dogmas tan reprobables como la censura o la corrección política.

Le Corbusier escribió en 1923 que una vivienda debía ser una máquina para emocionar. Expresaba así su convicción de que los edificios tienen que ser funcionales, industriales y austeros, como la Unité d’Habitation (1947) de Marsella. Sus inquilinos los decoraron con lámparas, tresillos, alfombras y cuadros, prescindiendo de la geometría de sus zonas comunes. No querían habitar en el vientre de un transatlántico, que fue el objeto que inspiró la sección del proyecto a Le Corbusier. El arte no necesita alcanzar la perfección ni pactar ningún consenso. Le basta con conmover a quien lo contempla. Es una música subjetiva.

'La obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica'

Los filósofos antiguos denominaban aura a la condición sacra e irrepetible de una creación. El nacimiento de la fotografía –que transforma la pintura– y del cine –que cambia la narrativa– extinguieron esta condición sagrada, como explica Walter Benjamin. La tecnología permitía retratar con más exactitud que la pintura a personas y cosas, y mantener viva una realidad extinguida. La originalidad y el valor de la obra artística mutan al ser replicada ad infinitum. Su valor deja de depender de su lugar en la tradición cultural. En ese momento los artistas se dividieron en dos corrientes: quienes veían nuevas posibilidades en la creación seriada, como el movimiento pop, y aquellos que defendían la pureza de la tradición cuestionada mediante un cierre categorial sobre sí mismos: el sentido del arte sólo existía dentro del arte.

¿Puede la Inteligencia Artificial provocar un impacto análogo? Si una pintura, un libro o una sinfonía son creados por un ordenador, el último vestigio de ese aura perdida –su origen inequívocamente humano– deja de tener importancia y el arte se convierte en inhumano. Si la Inteligencia Artificial actúa con bases de datos y conjugando patrones, no queda espacio alguno para la espontaneidad, menos aún para la libertad.

El mundo de Magritte

Las imágenes y los textos generados por la tecnología provocan efectos insólitos. Dado que parten de obras existentes, transmiten una sensación de familiaridad; pero, al nacer mediante combinaciones seriadas, causan un desconcertante extrañamiento. No remiten ni a un tiempo ni a un lugar concreto, como sí ocurre con un grabado de Rembrandt, que manifiesta de esta forma su autenticidad. Las creaciones de los ordenadores representan un mundo imaginario similar al verdadero, pero sin aquí y sin ahora, como un cuadro de Magritte que hubiera perdido la carga poética que provoca la presencia de una anomalía dentro de la aparente normalidad. Se trata de un arte frío e insensible.

Da igual si tiene forma abstracta o figurativa. Es irreal. Carece del alma que sí subyace en la fotografía, donde –como escribe Benjamin– “se fija la expresión fugaz de una cara humana y se conserva una belleza melancólica e incomparable”. La tecnología puede crear objetos que tengan aspecto artístico, pero sin la capacidad de ser documentos históricos. La Inteligencia Artificial ignora que el proceso de creación tiene un origen indigente y que es como una chispa, incapaz al principio de provocar un fuego. El arte humano depende además del gusto, el criterio, la subje- tividad y el carácter de su creador. De sus sentimientos.

Cartel de 'Metropolis'

Cabe preguntarse si, sin estos elementos, la tecnología será capaz de provocar emociones. Dependerá de si altera la sensibilidad artística. Un algoritmo sólo puede hacer combinaciones, por originales que puedan parecernos, de referencias materiales existentes. La creación, desde la perspectiva humanística, es el monopolio del individuo, igual que la emoción es ajena, incluso antagónica, a la inteligencia humana. No es necesario tener una mente privilegiada para conmoverse al escuchar a Bach. Redactar no es escribir. Producir no equivale a crear. Cada sujeto es parecido a otro, pero también es distinto. Dos gotas de agua del mismo grifo son divergentes.

El arte rupestre comenzó siendo una huella. Después se convirtió en expresión de la mitología y de la religión. Con los clásicos se transforma en la repre- sentación de la naturaleza. Los románticos lo usaron como el lienzo de sus pasiones. El sinsentido posmoderno lo convirtió en un trabalenguas. Quizás la tecnología, al contrario de lo que se cree, no sea un avance en términos artísticos. Puede incluso provocar el regreso a la era teológica de nuestros antepasados, cuando el hombre estaba sometido a dioses terribles y era gobernado por señores (cibernéticos) que proclamaban: Fiat mundus novus et pereat ars.

![‘4096 Farben’ [4096 Colores], (2007).](https://a2.elespanol.com/cronicaglobal/2025/11/17/letraglobal/artes/1003742708210_15411786_1706x960.jpg)