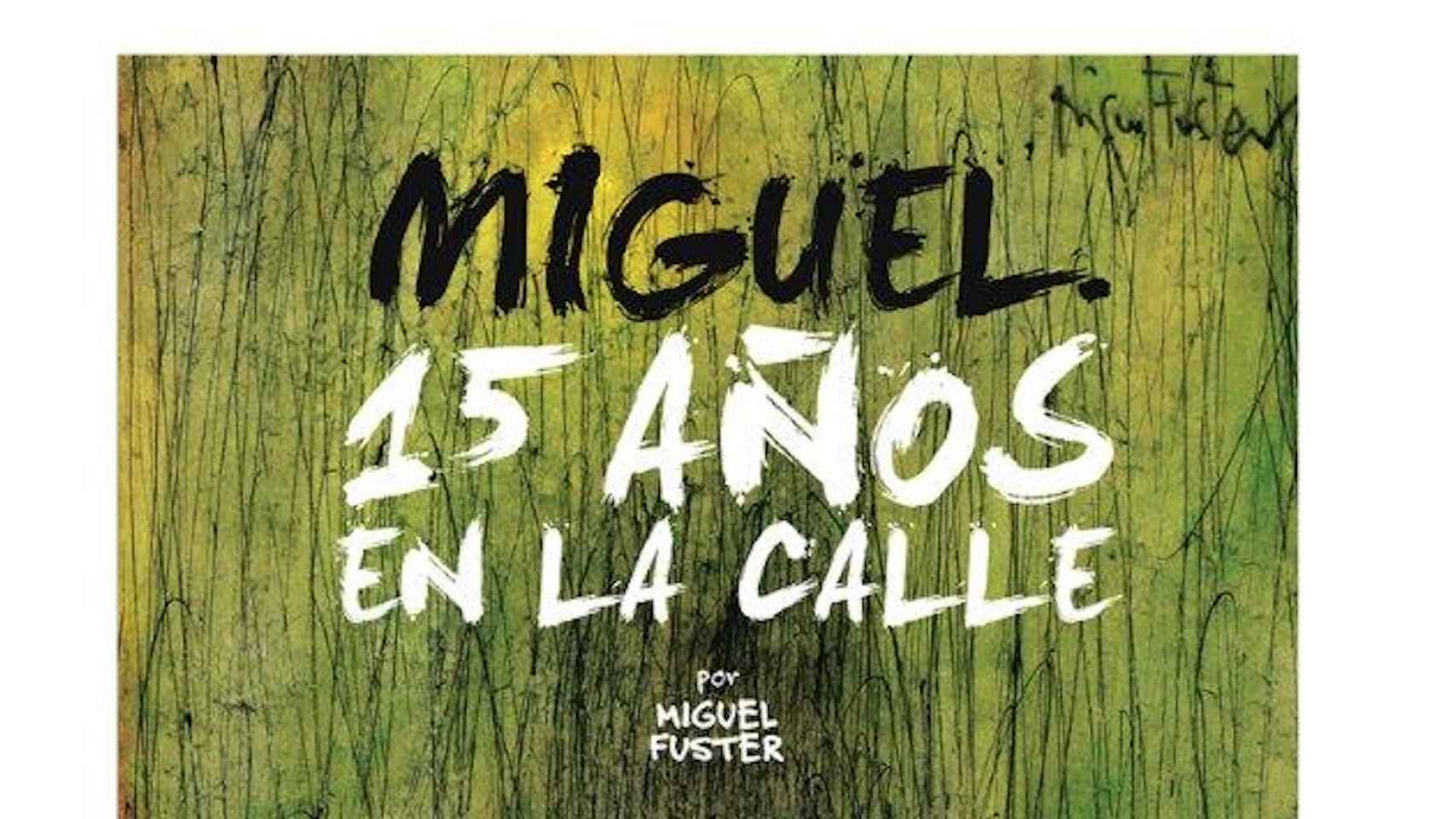

Entre los años 2010 y 2012, mi amigo Joan Navarro publicó tres álbumes espléndidos de un dibujante español del que llevábamos décadas sin saber nada, Miguel Fuster (Barcelona, 1944 – 2022): Miguel: quince años en la calle, Llorarás donde nadie te vea y Barcelona sin mí. Brillantes muestras de narrativa visual autobiográfica, estos tres libros se basaban en la existencia tirando a desastrosa del señor Fuster, marcada por el alcoholismo y la vida en la calle, que duró, aproximadamente, desde finales de los años 80 hasta principios de este siglo, cuando se hizo cargo de él la Fundació Arrels y le ayudó a salir del hoyo, momento en el que decidió reemprender su vieja relación con N., una mujer de Barcelona que vivía en un pueblo de Tarragona y con la que yo había hecho cierta amistad a través de Facebook. Cuando presenté mi libro Barcelona fantasma, la feliz pareja apareció por la librería donde tenía lugar el acto y les dediqué un ejemplar. Esa fue la primera y última vez en mi vida que crucé cuatro palabras con Miguel Fuster: unos días después, falleció en su piso tutelado con mi Barcelona fantasma en la mesilla de noche (aunque quiero creer que no fue la lectura de mi libro la causante del triste desenlace).

Miguel Fuster empezó a trabajar a los quince años de aprendiz en la editorial Bruguera. Posteriormente se insertaría en la escudería Filstrup (es decir, en la agencia de Josep Toutain Selecciones ilustradas), donde se especializó en historietas románticas para el mercado inglés mientras empezaba asimismo a practicar la pintura. Fue ahí donde se enamoró de una jovencísima telefonista, la tal N., siendo correspondido, aunque la cosa acabara revelándose como difícil, tirando a imposible: le llevaba unos cuantos años, ya estaba separado y con un hijo y sus problemas con el alcohol empezaban a tener mal aspecto. Un día, completamente cocido, se presentó en casa de los padres de N. para pedirles la mano de su hija: lógicamente, fue echado a patadas. Con el paso del tiempo, N. se casó con otro, tuvo hijos y Miguel se convirtió para ella (y ella para él) un recuerdo de lo que pudo haber sido y no fue. El alcohol ganó la batalla y el amigo Fuster se tiró un montón de años lampando por las calles de su ciudad, durmiendo donde podía, vendiendo acuarelas a los turistas y llevando, en suma, la achuchada vida de un homeless. Y cuando parecía que la historia podía tener un feliz –N. había enviudado y seguía queriéndole, Miguel había dejado la bebida y aún quería estar con ella-, el vagabundo reintegrado en la sociedad murió inesperadamente con un libro mío en las manos.

Curiosamente, lo mejor de su producción no habría sido posible sin sus largos años de ir a la deriva por las malas calles de Barcelona. Lo que hizo para Selecciones Ilustradas era irrelevante, una simple manera de llegar a fin de mes y pagarse las copas. Su paso por Norma Editorial, aunque llegó a tener de ayudante al mismísimo Carlos Giménez, tres cuartos de lo mismo. Luego llegó el desastre vital del que parecía que nunca saldría hasta que salió, produciéndose lo que podríamos denominar, algo melodramáticamente, Caída y auge de Miguel Fuster. Nuestro hombre recuperó a la mujer de su vida, dibujó tres álbumes eficazmente enternecedores a base de vivencias propias y consiguió con su trilogía autobiográfica una de las obras más personales e interesantes de la historieta española contemporánea. Lo suyo, obviamente, no fue un intento comercial de sumarse a la moda, originada en Estados Unidos, del comic autobiográfico, que se ha convertido ya en todo el mundo en una especie de subgénero que tiene sus más y sus menos: suele decirse que un buen escritor es el que escribe sobre lo que conoce, y Fuster sabía perfectamente de qué hablaba cuando rememoró sus días sin huella (citando el título español de la película de Billy Wilder The lost weekend).

La trilogía del sintecho le granjeó dos cosas de las que nunca había gozado: el respeto social y la plenitud artística. Esos tres álbumes tienen algo de bienvenida rareza en el comic español, y el amigo Navarro tuvo el ojo necesario para darse cuenta de que debían ser publicados (no se vendieron mal, teniendo en cuenta cómo funciona el mercado español, y su responsable se convirtió, definitivamente, en el creador que nunca había podido ser cuando dibujaba romances para Inglaterra y se las tenía con el demonio del alcohol).

Son todo lo que me queda de un hombre al que solo vi una vez en mi vida, pero que me inspiró una simpatía instantánea: habiendo leído sus libros, lo conocía mejor que él a mí. Me queda también la amistad de N., que da toda la impresión de ser duradera: muchas gracias, señor Zuckerberg, por la parte que le toca.