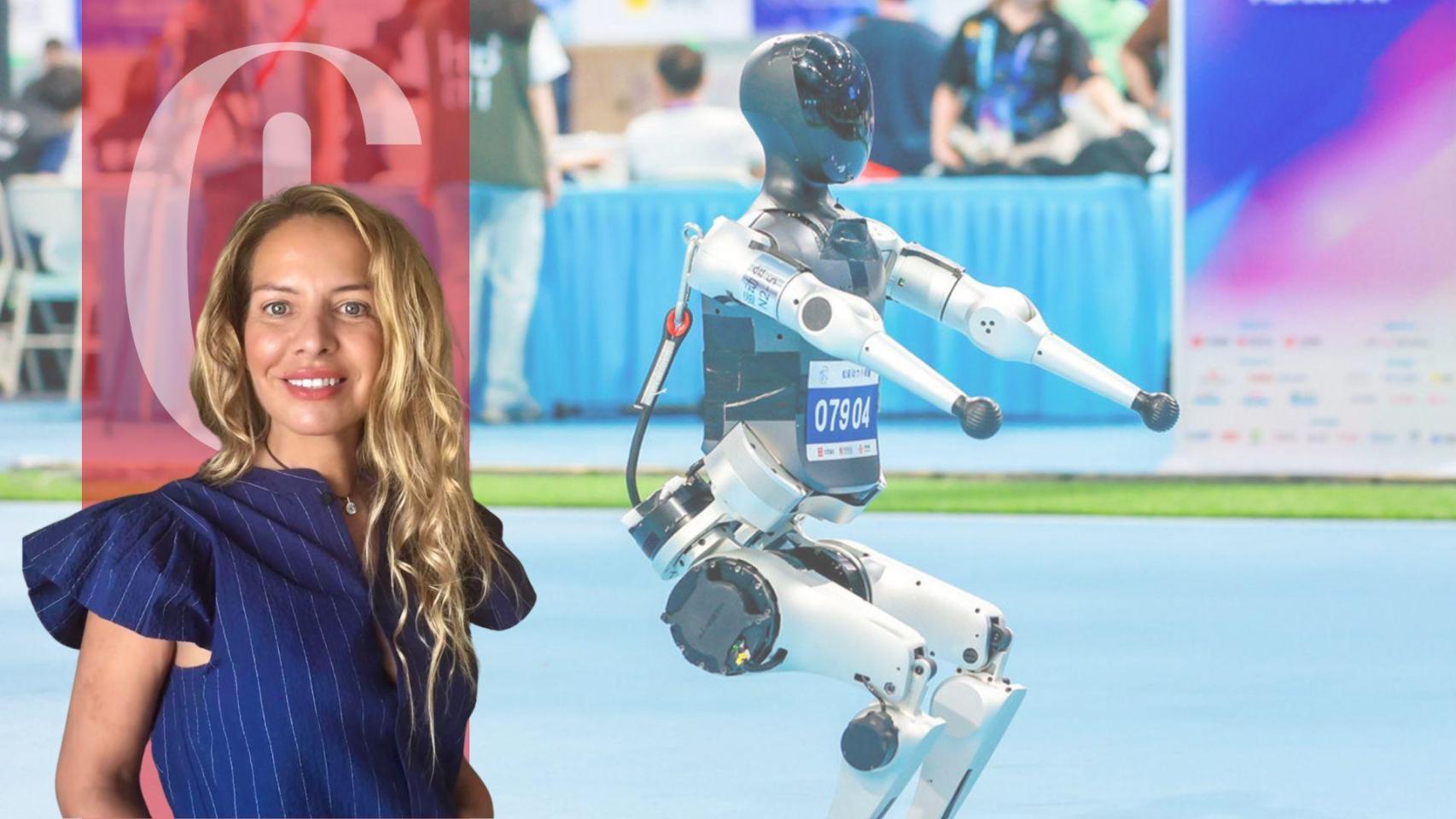

Los robots humanoides y los asistentes conversacionales ya simulan gestos, tonos y respuestas empáticas. Ameca en ferias tecnológicas, Pepper en atención al público, Paro en terapias, o los avatares conversacionales en banca y servicios públicos son ejemplos de una tendencia que va más allá de la automatización. No solo buscamos eficiencia: buscamos mantener la sensación de cercanía en entornos donde la atención y el tiempo se han convertido en bienes escasos.

Desde la perspectiva organizacional, lo humano funciona como un diferenciador relacional. La familiaridad genera confianza, y la confianza mejora la experiencia de las personas usuarias y clientas. Esto es especialmente relevante en sectores donde la interacción emocional forma parte del valor: salud, educación, servicios esenciales o acompañamiento.

Sin embargo, al replicar rasgos humanos en máquinas, seleccionamos qué parte de lo humano consideramos valiosa. Lo que estas tecnologías reproducen es una humanidad simplificada: amable y disponible, pero sin conflicto ni vulnerabilidad.

Y eso tiene efectos. Si la tecnología se presenta como un interlocutor siempre paciente y emocionalmente estable, ¿qué ocurre cuando volvemos a la relación entre personas, donde la diferencia, el desacuerdo y la emoción son inevitables? Podríamos empezar a esperar esa misma estabilidad y previsibilidad en nuestras relaciones cotidianas y laborales. Y eso no solo no es realista, sino que puede empobrecer la forma en que nos vinculamos.

No es la primera vez que construimos versiones idealizadas de lo humano para relacionarnos con ellas. Pasa con los filtros de belleza, que crean rostros más suaves y simétricos y acaban condicionando la percepción de la propia imagen. También sucede con quienes utilizan la inteligencia artificial para desahogarse o sentirse acompañados. No porque crean que la IA entiende, sino porque encuentran en ella algo que escasea en la vida diaria: disponibilidad, ausencia de juicio, silencio que no incomoda. Es la posibilidad de relacionarse sin exponerse del todo.

Los robots humanoides pueden ocupar un lugar similar. No sustituyen tanto la compañía o la conversación como el riesgo que conlleva cualquier relación humana real: ser visto, ser interpelado, ser afectado por la presencia del otro. Cuando la tecnología ofrece una relación sin fricción, sin confrontación y sin tensión, es comprensible que aparezca como refugio. El dilema es qué sucede si empezamos a preferir vínculos donde no haya que negociar, ceder, escuchar o tolerar la diferencia.

En este punto, la sostenibilidad adquiere una dimensión más amplia. No hablamos solo de sostenibilidad ambiental o económica, sino de sostenibilidad relacional: la capacidad de construir y mantener relaciones que cuiden la escucha, el respeto mutuo y el bienestar colectivo. Si la tecnología entra para liberar tiempo y permitir que las personas dediquen su energía a lo que aporta valor —acompañar, pensar, deliberar, crear, cuidar—, entonces fortalece a la organización. Pero si ocupa el espacio del vínculo humano, puede erosionarlo.

Que la tecnología imite lo humano ya no sorprende. Lo importante es preguntarse qué parte de lo humano estamos dispuestos a sustituir cuando damos por buena esa copia.

Los robots a nuestra imagen no hablan solo de lo que las máquinas pueden llegar a ser. Hablan de lo que nos está faltando como sociedad y de la urgencia de repensar qué queremos preservar en lo humano.