La identificación idiosincrásica del pueblo árabe con la búsqueda del placer sexual ha sido una constante a lo largo de la historia. Antes de Mahoma, el Talmud Babilónico (s. VI), las crónicas históricas y los relatos de la época patentizan el protagonismo de la sexualidad. Las mujeres solían ofrecerse, ligeras de ropa y muy maquilladas, a los hombres que llegaban con las caravanas; y las numerosas prostitutas, instaladas en tiendas con una bandera roja, recibían el apelativo de “mujeres de bandera”. Con el advenimiento del islamismo, el sexo devino un don divino cuya práctica era equiparable a la limosna, la oración o a cualquier otro acto piadoso.

En contraste con la Europa cristiana, donde el sexo era pecado y sólo se admitía con fines reproductivos, el amor volaba libremente por las abigarradas ciudades y pueblos de la España musulmana, impulsado por la incitación coránica al erotismo. La castidad y el celibato no son virtudes del islam. El Corán dice: “Casad a aquellos de vosotros que no estén casados y a vuestros esclavos y esclavas”. El propio Mahoma, pese a que prescribió para las mujeres el mayor pudor y recato fuera del hogar, hablaba de la importancia de que pudieran disfrutar de la cópula en toda su plenitud. Durante la menstruación, un estado de impureza que podía dañar al feto, se prohibía la penetración vaginal aunque se permitía la sodomía.

La plenitud sexual no terminaba con la vida, sino que continuaba en el paraíso de las huríes. El filósofo y jurista del siglo XI Al-Ghazali escribe que el placer carnal “no tiene parangón con ningún otro y nos hace soñar con las voluptuosidades que nos promete el Paraíso”, y aconseja comenzar y concluir el coito recitando fórmulas piadosas y aleyas como bismillâh (en el nombre de Dios). Como el fin de la relación era la cópula, independiente de la procreación, se permitían prácticas abortivas aunque lo más recomendado fuese el coitus interruptus. La práctica totalidad de los médicos árabes sostiene que el orgasmo femenino es deseable para el bienestar físico y mental de las mujeres. El jurista granadino Abd al-Malik Ibn Habîb refiere que las mujeres musulmanas andalusíes eran más activas sexualmente que los varones.

La llegada masiva de esclavas a los imperios islámicos amplió el repertorio de costumbres y prácticas sexuales. Casi doscientos tratados medievales abordaron la sexualidad desde el punto de vista médico y dietético (para aumentar la capacidad sexual), jurídico, filosófico y erótico sensu stricto. En el siglo X, el libro titulado Lenguaje del follar menciona más de mil verbos para el acto. La Elucidación de los secretos del coito, de al-Sayzarī (ss. XII-XIII), describe las mejores posturas para la cópula y recomienda que, si no resulta satisfactoria, la mujer masturbe al hombre porque “la expulsión del esperma produce una satisfacción grata y elimina del cuerpo los residuos sobrantes”.

El jardín perfumado del cadí al-Nafzawi (s. XV), el libro erótico árabe más conocido después de Las mil y una noches, sostiene que la finalidad del género humano es la relación sexual: “Alá creó el pene y la vulva solo para que se uniesen y solo formó al hombre para que penetrase en el órgano sexual de la mujer, eyaculando en ella”. Según el célebre ulema, lo que más placer da a las mujeres son los hombres con “un miembro viril de buen tamaño, de pecho ligero y nalgas pesadas y de un eyacular parsimonioso”; y lo que los hombres prefieren de las mujeres son “cejas finas y largas, vulva ampulosa y vello espeso, vagina inodora y sin vapores”. El sabio doctor de la ley islámica aconseja también “copular ligero de comida y bebida, pues el ayuntamiento resultará más sabroso, saludable y placentero”.

El carácter patriarcal de la sociedad islámica y la creencia en que el deseo masculino es tan grande que necesita varias mujeres para satisfacerse justificaron la poligamia, con un máximo de cuatro esposas, más un ilimitado número de concubinas que solían ser más apetecidas por su aquiescencia a los caprichos masculinos. Existía asimismo una especie de matrimonio temporal instituido para que los peregrinos y guerreros yacieran legalmente con una mujer a la que luego solían repudiar. La virginidad femenina era fundamental y su incumplimiento podía ser causa de repudio y recuperación de la dote. Las mujeres podían divorciarse alegando malos tratos del marido, impotencia, pequeñez extrema del pene o incumplimiento del pago de la dote. La sharía o ley islámica castigaba severamente el adulterio, la homosexualidad y la prostitución.

Las mujeres tenían prohibido mantener relaciones amistosas, amorosas o sexuales con varones de otras religiones bajo pena de lapidación o flagelación. En 1340, Abulafia Fátima, una mujer con algunas propiedades en Paterna, pidió protección al rey Pedro IV el Ceremonioso ante el peligro que corría por haber mantenido relaciones sexuales con hombres que profesaban la fe de Cristo. A los nueve años había sido violada por un cristiano, con el que tuvo descendencia. Para sobrevivir tuvo que mantener relaciones con otros cristianos, lo que la hacía merecedora de las duras penas de la sharía. Tuvo suerte, pues el rey se apiadó de ella al conocer su triste historia y la amparó.

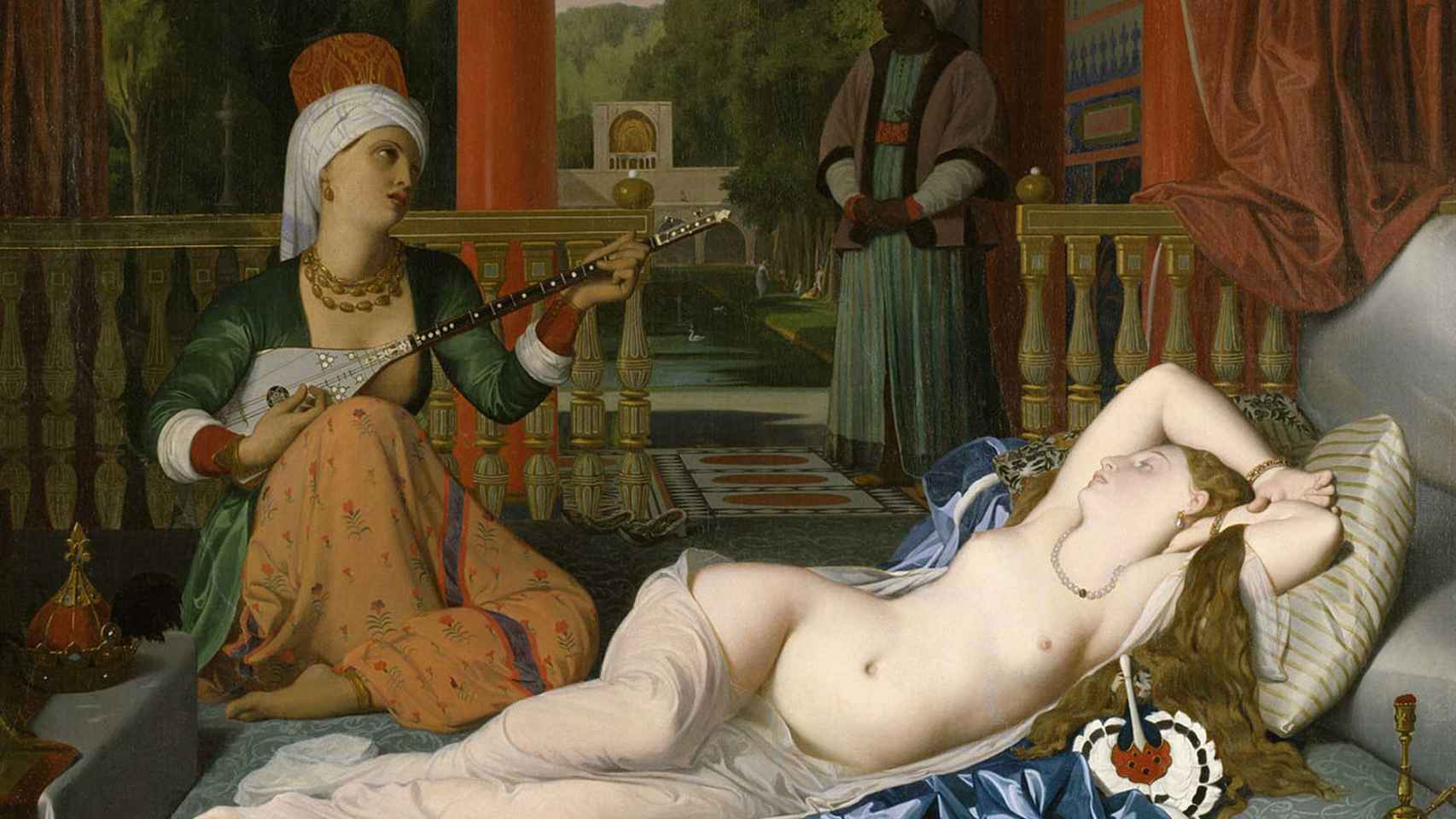

Los musulmanes de Al-Ándalus podían cohabitar legalmente con sus esposas y con sus concubinas esclavas en el mismo ámbito doméstico. Las esclavas (“cristianas gallegas, vasconas o francas”, bereberes y, sobre todo, negras) procedían de los territorios peninsulares no islámicos o del norte de África y habían sido capturadas en el curso de expediciones militares. El precio de aquellas esclavas que, por su gran belleza y dones naturales, habían sido instruidas en las artes poéticas, musicales y eróticas para amenizar las fiestas de las cortes principescas y señoriales, era altísimo. Fadl, Qalam y Alam, las tres esclavas preferidas del harén de Abderramán II, se habían formado en Medina y fueron compradas para prestigiar con su posesión al poderoso emir. Los hijos de las esclavas que cohabitaban con los hombres, si estos los reconocían, eran tan legítimos como los de sus esposas. La bastardía, tan frecuente en las cortes de la Europa medieval, no se dio en las sociedades islámicas como Al-Ándalus. Las madres de los príncipes omeyas que gobernaron la Península Ibérica en los siglos IX-X fueron todas esclavas de lujo.

Los tratados mercantiles ofrecen un catálogo de los fraudes que cometían los vendedores de las esclavas de menor categoría: “Volver blanco el rostro de aquella que tenga anacarada la color”, “eliminar el vello del cuerpo con cal viva”, “engordar los miembros escuálidos”, “perfumar la fetidez de las axilas y el cuerpo con sándalo, rosa y almártaga endulzada con agua de rosas, “hacer que las desfloradas queden como las vírgenes tal como fueron engendradas”. La figura de la alcahueta, al propiciar la prostitución y el adulterio, se presenta frecuentemente como una mujer malvada, cizañera y astuta, pero también es descrita de forma humorística. El poeta Ibn Qutayba, en un texto sobre las mensajeras del amor, escribió: “Ẓulma fue una alcahueta que se ponía como ejemplo, pues de niña en la escuela tocaba el son y las plumas de los muchachos; cuando era joven era fornicadora; cuando fue mayor, fue alcahueta y, cuando perdió a su marido, compró un macho cabrío para que montara a la cabra”.

Los espacios de libertinaje más frecuente eran los baños, las vías públicas, los zocos e incluso los cementerios convertidos en ámbitos de sociabilidad y comercio, incluido el sexual, para las clases populares. Refiriéndose a la Sevilla del siglo XII, el tratado del jurista Ibn Abdûn denunciaba que “los cercados que rodean algunas tumbas se convierten en lupanares, sobre todo en verano cuando los caminos están desiertos a la hora de la siesta”. Con todo, el lugar de mayor abominación, según las fuentes árabes, eran las iglesias cristinas, pobladas de sacerdotes “libertinos, fornicadores y sodomitas”.