El 23 de julio de 1981, un (entonces) enjuto joven vestido de negro, armado con una Fender Telecaster, de apellido Urrutia (Jaime), se acercó al micrófono del escenario de la sala Rock-Ola de Madrid: “¡Hola, buenas noches! Somos Gabinete Caligari y somos fascistas”. Aquella frase retumbó en el local como un disparo, trastocando la fiesta –era la víspera del concierto– y sumiendo a la multitud en el asombro. Era falsa, pero encerraba una oscura verdad: no cabe concebir nada más escandaloso que la ruptura súbita del decoro. En España, recién salida del erial sangriento del franquismo, y todavía pendiente de transitar la dudosa luz de una democracia concedida (no conquistada), celebrar a los fasci di combattimento –la violenta milicia política de Mussolini creada en 1919– era toda una provocación.

El gesto, sin embargo, distaba de ser algo nuevo. Recordaba vagamente a la fiera actitud de los decadentes poetas simbolistas franceses –la monarquía sin reino de Baudelaire y Rimbaud– que exigía épater le bourgeois. Los niños bien de la Movida, muchos de ellos hijos de los vencedores de la Guerra Civil, burguesitos con vagas devociones comunistas, acaso por aquello de matar (simbólicamente) a sus padres, no entendían nada: aquellos iguales defendían los toros y las banderas de sus progenitores. ¿Qué mierda les pasaba?

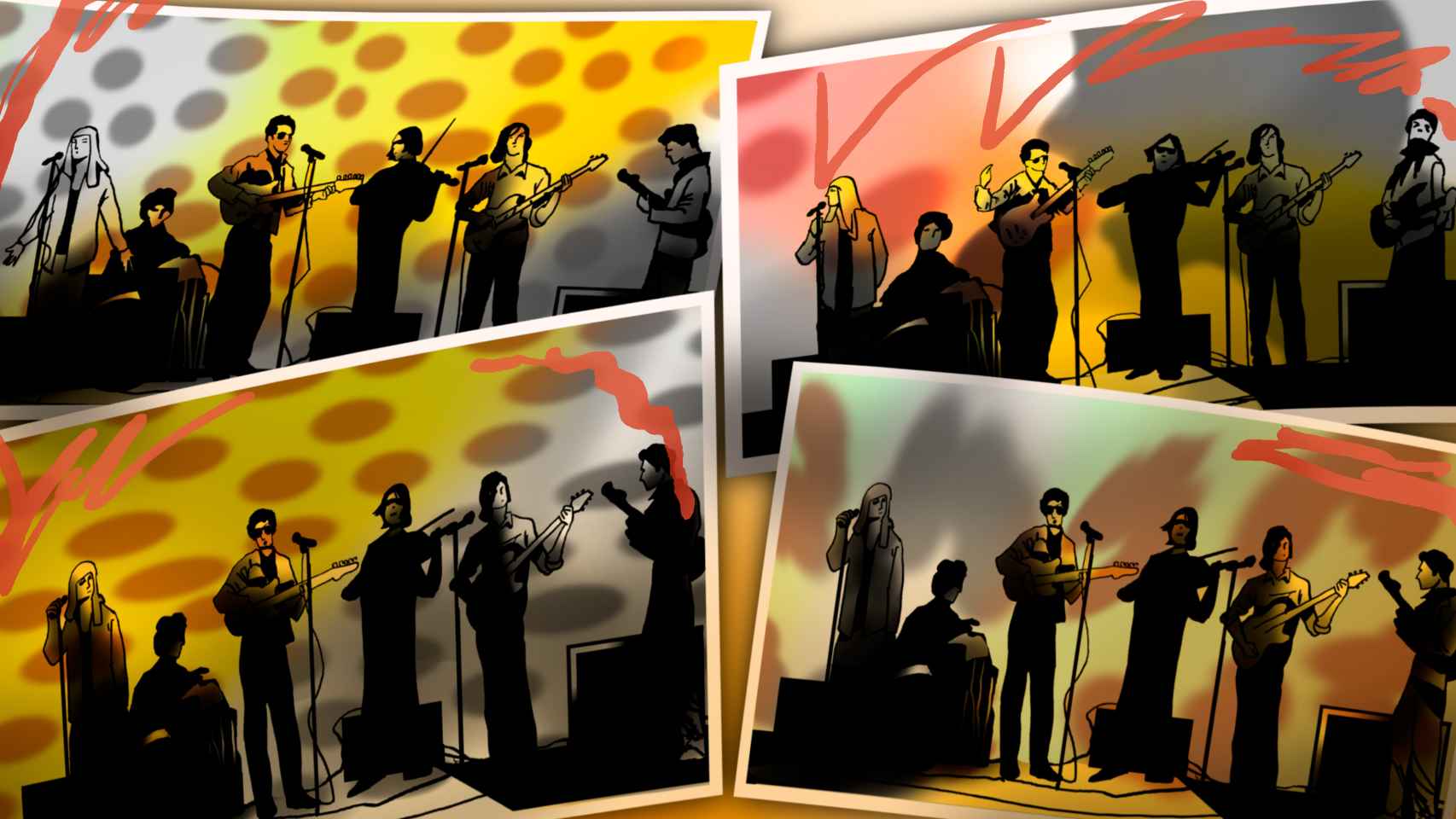

Cartel del documental sobre 'The Velvet Underground' de Todd Haynes

A The Velvet Underground, el grupo vertebrado alrededor de las divergencias de Lou Reed y John Cale, una galaxia donde Sterling Morrison, Moe Tucker y más tarde Doug Yule, que explotaría la cáscara del plátano vacío, orbitaban alrededor del sol bipolar con forma de dios Jano donde ardían los primeros, podría adscribírsele a la nómina de artistas que revolucionaron –a través del escándalo– la Norteamérica de los sesenta. Sólo que su revolución no era exactamente ni progresista ni conservadora. Se basaba en otra cosa: un realismo crudo y reaccionario en contraste con los hippies de la era de Acuario que, entre bacanales y drogas, predicaban la paz universal y el retorno espiritual con la Naturaleza.

Para el imaginario mental norteamericano de los cincuenta, de filiación conservadora y que estrenaba el consumo popular, el amor libre y las catequesis utópicas se veían como un desajuste social. Algo marciano. El revival folk de principios de la década ya era directamente el infierno: jóvenes hablando de política –¡cantautores protesta!– inspirándose en los desechos de un pasado de sudor, hambre y pobreza que se creía superado. Nadie esperaba que tres chicos y una chica –encargada de la batería y dueña de unos timbales telúricos– empezaran a hablar de drogas, travestis, homosexuales y masoquismo acompañados de un ruido ensordecedor –preludio del noise– en una Nueva York llena de ratas y yonquis.

'The Velvet Undergrund & Nico'

The Velvet Underground, sin más vínculos que el relativo conocimiento que puede existir entre compañeros de piso, nada proclives a la hermandad beat, jugaron desde el principio a la contra en el terreno artístico, pero al mismo tiempo buscaron con lógica capitalista –el arte pop es sobre todo un fenómeno comercial– triunfar. Lo lograron, pero de forma póstuma: cuando su obra comenzó a ser reconocida en el Olimpo del rock & roll, a la manera que los míticos héroes griegos, casi todos se habían bajado ya del barco común y algunos –fue el caso de Reed– intentaban convertirse en la cabeza de león del mainstream del momento.

Ninguno lo tuvo fácil. Puede decirse, de hecho, que jamás lo lograrían, salvo en instantes pasajeros, insuficientes en cualquier caso para competir con la trascendencia post-mortem de su asociación, que en vida no alcanzó la canonización ni vendió más de 30.000 copias de sus grabaciones. De sus humildes comienzos y de su paradójica evolución –vida breve, incomprensión general, posterior conversión en banda de culto– trata la documentada biografía compuesta para Libros Cúpula –como un coro con muchas voces– por el periodista Rafa Cervera.

'The Velvet Underground, etc'

The Velvet Underground, etc es una crónica de esos años de happenings, ingenuidad fascinante y desafíos arty, vanguardia y efectismo. Falso glamour y leyenda. El relato, estructurado a partir de las biografías impresionistas de sus personajes principales, con acotaciones para los actores secundarios, entre ellos la fauna de The Factory y el Max’s Kansas City, más una sucesión cronológica de sus discos, conciertos y grabaciones, evoca con solvencia la atmósfera cultural de la que saldría buena parte del rock disidente posterior.

La obra de The Velvet Underground es una suerte de piedra Rosetta de la cultura musical moderna. Duró relativamente poco tiempo y, como cuenta Cervera, se disolvió debido a los conflictos, celos, desinterés y ambiciones de sus capitanes, que convivieron sin paz y sin darse cuenta de que la confluencia tormentosa de sus respectivos talentos –la versatilidad de Reed para imitar a Dylan, construir deliciosas canciones pop o escribir música gótica; y el atrevimiento de Cale, capaz de transitar entre vanguardia y disonancias, dotando al sonido del grupo de una ambición inusual en su tiempo–, sería la fecunda semilla de su legado.

'Live at Max's Kansas City'

El grupo, que se extinguió después de la marcha de Reed, harto del peso muerto de sus compañeros, explica los devenires artísticos de sus líderes; también evidencia su maldición: a pesar de esas cumbres que son Transformer, Berlín o New York, los mejores discos del antipático Lou, o París 1919, donde Cale deslumbra con su mirada a la cultura decadente, y cuya extensísima carrera lo llevaría a ser compositor de bandas sonoras, músico punk y productor indie de prestigio, ninguno logró el impacto cultural de su primera aventura.

'White Light/White Heat'

Tampoco lo haría el disco (conjunto) de homenaje a Warhol –Songs for Drella– ni su reaparición puntual en un par de conciertos en 1993. La magia de los comienzos, cuando Cale gastaba melena, Reed era un varonil chico de la calle y todos se alimentaban de harina frita y escribían sobre los bajos fondos y el universo freak de Nueva York, era irrepetible. Cervera incide en su libro sobre la condición pionera de la banda. La lista de disidencias, exploraciones y atrevimientos es abundante, aunque el lugar común de todos estos episodios es la ambición íntima.

Si Dylan, gracias su descomunal erudición de la tradición folk –estructuras, retórica, dicción bíblica– en su cruce con la estirpe del blues y el rock & roll más temprano dotaría a la canción popular de altura poética, The Velvet Underground mostraron que la frívola música juvenil podía aspirar, por derecho propio, a figurar entre las disciplinas del arte contemporáneo.

'Black Acetate Studio Sessions' 1966

La figura de Warhol ayudó a establecer este marco de interpretación de partida, pero la gesta es monopolio de Reed & Cale, consorcio tormentoso que abrió una puerta –la vanguardia– a otra dimensión para una música basada en la repetición y reelaboración insistente de melodías de no más de tres acordes y sonidos simples y estandarizados. Otros continuaron este sendero, que llega hasta nuestros días.

El libro de Cervera se centra, sobre todo, en el viaje musical, pero extiende su análisis a otras prácticas artísticas, como la pintura, el cine, el periodismo o la fotografía, interpretando a los Velvet como la confluencia de distintos afluentes que, tras la extinción de la banda, cuya prehistoria está recogida en el Black Acetate con sus primeras tomas de estudio de 1966, se prolonga (con variantes y digresiones) en la posterior –e inevitablemente irregular– carrera de sus miembros.

La novela 'pulp' de Michael Leigh de la que tomó su nombre el grupo

Se dice que The Velvet Underground terminaron con la inocencia de la música moderna, instaurando un naturalismo tóxico –la salmodia del yonqui de Heroin contando su nirvana; el niño pijo que sube a pillar a Uptown (Lexington 125) en Waiting for my man, la Venus in furs, diosa sadomasoquista de la novelita pulp escrita por Michael Leigh de la que tomarían su nombre– ante el cual el pop melódico parecía una estúpida cursilería para diabéticos. Nada de putas sonrisas. Nada de sol, toallas de colores, y playas californianas. Sororidad bajo cero. Retretes, callejones, jeringuillas sucias, agujas y sexo. Nihilismo y distorsión. Minimalismo y abstracción. Realismo. Vero è ben trovato.