–¿Quieres un Davidoff?

–No, gracias. Déjame hablar. Las multinacionales, al investigar, están invirtiendo.

–¿Y eso qué tiene de malo?

–Están invirtiendo, nada más. Y el Estado aporta recursos movido por estudios de opinión. De esos dos grifos envenenados bebe la comunidad científica.

–Oye, oye, chaval, yo estaba pasando la tarde tan ricamente con la Sonata a Kreutzer cuando has venido a marearme. Lee mejor a Popper y vuelve. La lógica de la investigación científica deberías repasarla, de eso no cabe duda, pero casi mejor que cojas La sociedad abierta y sus enemigos. Está allí arriba, en el segundo estante.

–Vete al cuerno.

–Instrúyete, no te arrepentirás. Y en un filólogo queda bien.

–A tu salud, hideputa –levantó su copa.

–A la tuya –levanté la mía–. ¿Qué decías de las endorfinas? Mi querido amigo, creo que necesito una dosis de caballo con urgencia.

Subí la calefacción, saqué unas almendras saladas y unas olivas rellenas, puse un disco de Bowie y me senté, dispuesto a portarme bien después del desahogo. En vez de elevar la voz para sobreponerse a la guitarra acústica del londinense, Esteban pasó al susurro:

–Presta atención, Juanito. Estas son algunas de las actividades que estimulan la producción de endorfinas: escuchar música –levantó la mano despacio, aprobando las primeros notas de Seven–, recibir un masaje, cantar, ver una buena película.

–Todo eso ya lo hago.

– ¿Todo?

–Todo.

– ¿Y nada?

–Nada.

–Veamos… Existe un modo sutil de alcanzar el objetivo. Presenta más dificultades que las otras vías, pero se ajusta mejor a tu carácter.

– ¿Qué le pasa a mi carácter?

–Oh, nada en absoluto, es sencillo y cordial. Pero déjame continuar. La droga natural es tan prodigiosa que podemos fabricar endorfinas nuevas mediante el mero recuerdo de una buena dosis del pasado.

– ¡Es el fin del cartel de Medellín!

–Recreamos un pasaje especialmente gratificante, una vieja escena en la que nos supimos en armonía con el universo, un momento que acarició nuestro espíritu...

–Vale, vale, corta. Y entonces, ¿qué?

–Entonces se obra el milagro: la secreta factoría que nos proporcionó el goce hace diez, veinte, cincuenta años, reanuda su actividad. La materia prima es la nada, los años, el olvido; el resultado, inexplicable: nuevo alimento para los receptores opiáceos, alivio de las penas, una tregua (¡hoy, ahora!) a la salud de aquella novia adolescente, de aquella luminosa tarde de verano.

– ¿Recordar algo feliz? ¿Y ya está?

–Más que feliz; algo completamente libre de sombras.

–Como por ejemplo...

–No, espera. Coge una libreta y apunta todas las escenas que recuerdes. Luego elige la que más te apetezca, ponte cómodo, cierra los ojos y regresa a ella. Pero con intensidad. Haz por despertar el tacto y el olor.

–Levántate de ahí.

– ¿Vas a echarme?

–No, pero si tengo que estar cómodo necesito mi sillón.

–Sabía que cualquier cosa que pasara por apalancarse y cerrar los ojos despertaría tu interés. Pero antes trae lápiz y papel.

Lo que sigue es lamentable. Le di el santo al pobre Esteban y se marchó acongojado. Nunca antes le había visto dejar a medias una botella de cava. Quizá su conmiseración parezca exagerada: simplemente fui incapaz de recordar una escena de la índole requerida. O casi. Como es natural, muchas de las imágenes evocadas sugerían quietud, promesa, amor o placer. Pero una tras otra fallaban en el requisito principal, estar libres de toda sombra. Y según las imprudentes reglas del juego, dicha condición era indispensable si quería obtener endorfinas golden extra, las que todo lo curan. A esas alturas, lo de menos era la dudosa jerarquía endorfínica de Esteban. Lo que me preocupaba era otra cosa.

¿Cómo era posible que la vida nunca me hubiera ahorrado la inquietud? Había para echarse a llorar. Hurgando hurgando, me vi en largos noviazgos que no conocieron un instante de claridad absoluta. Los años con los curas, la universidad, los veranos del sur, baldíos. Tantas salidas nocturnas, inútiles. Con una posible excepción, siempre había algo que las estropeaba. Esteban debió considerarme un desdichado. Le noté la pena y los papeles estuvieron a punto de invertirse, pero me pareció que si intentaba consolarle podría desconcertarse. Erraba al medirme con su propia idea de felicidad, que es inmaculada pero también insustancial. Yo sí podría haberle compadecido a él por su mujer, por su trabajo y por su cirrosis, sin ir más lejos.

Admitámoslo: el desasosiego, por disfrazado que se presentara, siempre asomaba por algún rincón. Discreta y persistente, la sombra no me abandonaba. Lo más preocupante era la sospecha de que esa sombra siempre había sido la misma, si es que las sombras tienen identidad.

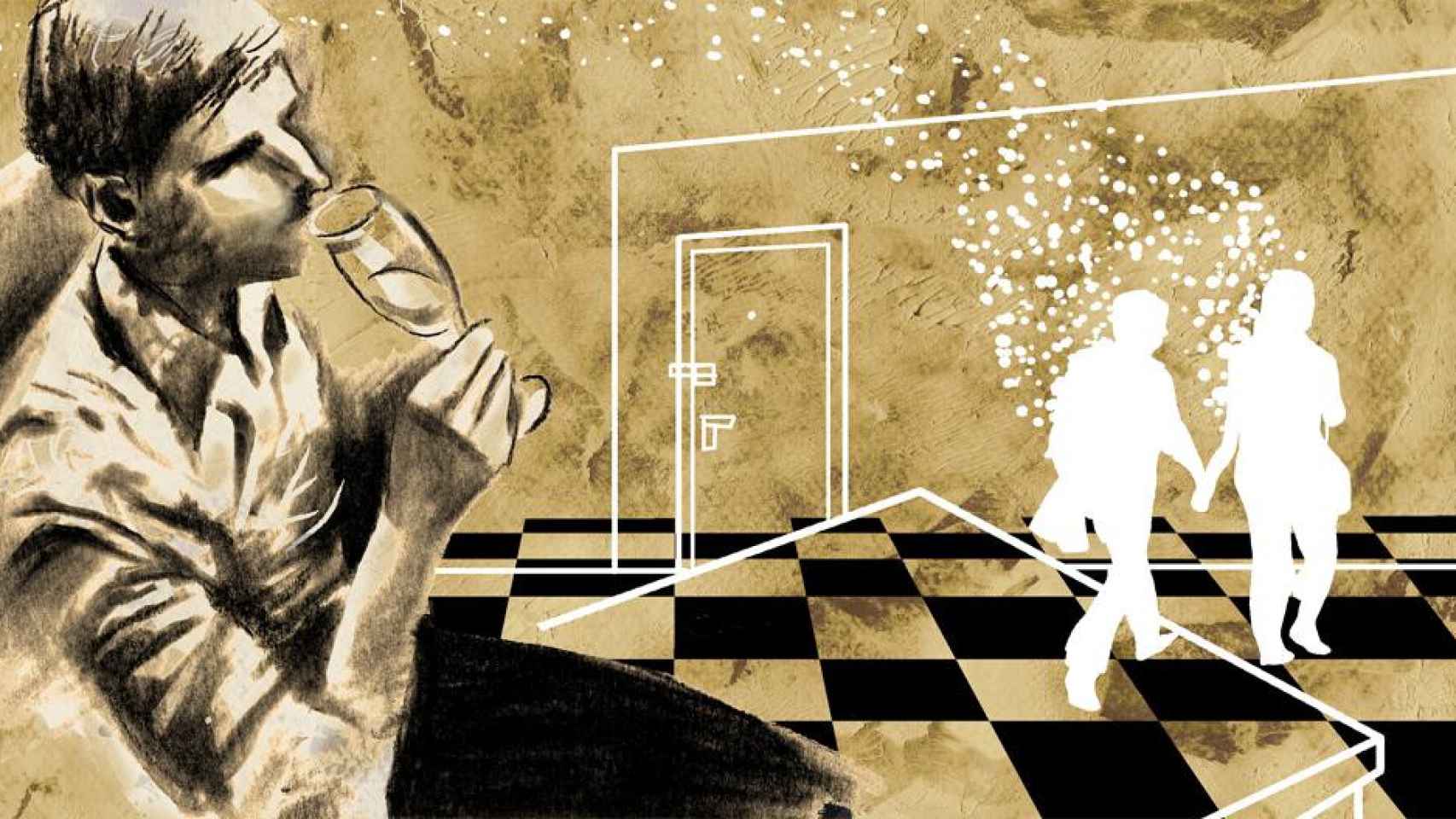

Al marcharse mi impresionable visitante, me quedé dormido en el sillón y me sumergí en el único posible episodio sin ensombrecer que, según le conté a Esteban consternado, almacenaba mi cerebro. Preferí considerar la rareza como el mascarón de proa de una nave rebosante de dicha que ahora regresaba para dar fe de todo lo que fue posible. ¿De todo lo que aún era posible? ¡Infeliz! Cómo sospechar que en cuestión de horas, persiguiendo sucedáneos de la dicha, empezaría mi descenso a los infiernos. He aquí la escena pura:

Interior. Noche. Estoy en un sótano con escenario y buena música, pegado a las Atarazanas. La atmósfera, dentro y fuera, es la propia de aquella Barcelona efervescente e irrepetible que un buen día desapareció sin dejar rastro. Nos hemos reunido los amigos para escuchar a un guitarrista que pasó sin pena ni gloria y que se hacía llamar El Brujo. Ocupo un asiento contra la pared. Nuestra mesa está pegada al escenario. No tengo ningún problema. Estoy orgulloso de ser un universitario, o sea que debo estar en la primera semana del primer curso. Estoy tan contento que parece mentira.

Ella lleva el pelo muy largo, casi hasta la cintura. Es como una fruta en sazón; hace unos minutos ha llegado el momento de recolectarla. Los desconocidos se la comen con los ojos. Luego me miran a mí, el acompañante. Luego al grupo. Me doy cuenta de que desentonamos. No sé si es la edad, o la indumentaria, o el lenguaje. Que les den, ella está conmigo. Esa noche empieza el romance y pocos días después rompemos sin necesidad de decírnoslo. Alguien opinará que “había pocos intereses comunes”. Lo que cuenta es que en la larga madrugada nos miramos fijamente como si nos buscáramos el alma, que estoy a punto de disolverme en ella como un azucarillo y experimentar la más dulce de las desapariciones. Cuando apoya su cabeza en mi hombro, cuando me abraza y me inunda su cabello, a más de uno se le atraganta la cerveza. No sé cuál es el secreto de la escena, pero sí sé que cumple las reglas de Esteban. ¿Qué diría ella si supiera que las endorfinas se desatan aún, tantos años después de casi nada?

[Continuará]