Accedes al claustro, como cada tarde en los últimos días, por la parte más noble y antigua de la Catedral. Las alargadas sombras de las gárgolas, o cierta tonalidad de la luz al atravesar el campanario, te sirven de señal. Ocurre a una hora imprecisa; depende de la estación, del día. Demasiado depresivo para soportar una Barcelona de trajín y diseño, aprendiste hace tiempo a reconocer el momento —la convocatoria muda de los pájaros—, compusiste este ritual con el rato que te ofrece la sombra catedralicia a modo de antídoto contra el veneno de la ciudad que te acaba de recuperar. Una brevísima vuelta al claustro, al frescor y al silencio insobornable de la piedra —partiendo siempre de la fuente de Sant Jordi— y en seguida lo esperado: la barahúnda de los pájaros invisibles; el gorjeo multiplicado desde los ramajes del patio; un alucinante concierto ejecutado por innumerables interpretes clandestinos. Y después el regreso a la realidad, de la que el resto de visitantes, turistas, parejas y mendigos no ha salido, informe grupo fiel a su música de las esferas, siempre y nunca percibida. Certidumbre confortante de no ser uno más, de seguir conectado por hilos exclusivos a ese entorno.

Hoy, sin embargo, eres arrancado de tu éxtasis por ciertas frases que acabas de entreoír. Muy cerca, dos muchachas ataviadas con esa dejadez característica de los que viven anclados al Barrio Gótico están hablando de Oriol. Solo pueden referirse a él: ...desde que llegó de Boston la semana pasada... está fatal... no le quieren homologar los cursos de piano... Y la más alta no puede ser sino Beatriz: ...cuando me llamó dejó muy claro que pasaba de mí... y encima lo hizo a cobro revertido... La idéntica forma en que arrastran algunas vocales y la ligera impostación nasal desmienten su indumentaria, revelan su clase desahogada, las sitúan de un plumazo en la zona alta.

Se te ha acelerado el corazón. El imprevisto te ha cogido en el momento más intenso del día, en pleno reponer baterías para seguir comportándote con normalidad hasta mañana. Cuando por fin entiendes quién es la otra muchacha, no quieres creerlo. Sales a la calle de la Piedad.

En la Puerta del Ángel te tropiezas con un compañero de la época de facultad que insiste en hablarte de su empresa, de auditorías, de eficiencia, de ascensos en perspectiva. Te cuesta trabajo no resultar desagradable. Tanto te cuesta que no lo logras. Entre airado y desalentado, él cambia de tema:

-¿Y tú qué?...¿Qué haces?

-Bueno... en realidad...

-¿No estabas en Boston?

-De hecho, acabo de llegar. Hace diez días.

Delante de El Corte Inglés coges un taxi. ¿Debes hablar con Oriol de lo que has descubierto esta tarde?

Al día siguiente casi te sorprende no encontrarlas de nuevo. ¿Te parece tan natural tu fidelidad al claustro que llegas a considerarla común? No, no es eso. No la consideras en absoluto común. Lo que ocurre es que las dos muchachas han entrado a formar parte del pequeño universo de pájaros y torres y palmeras.

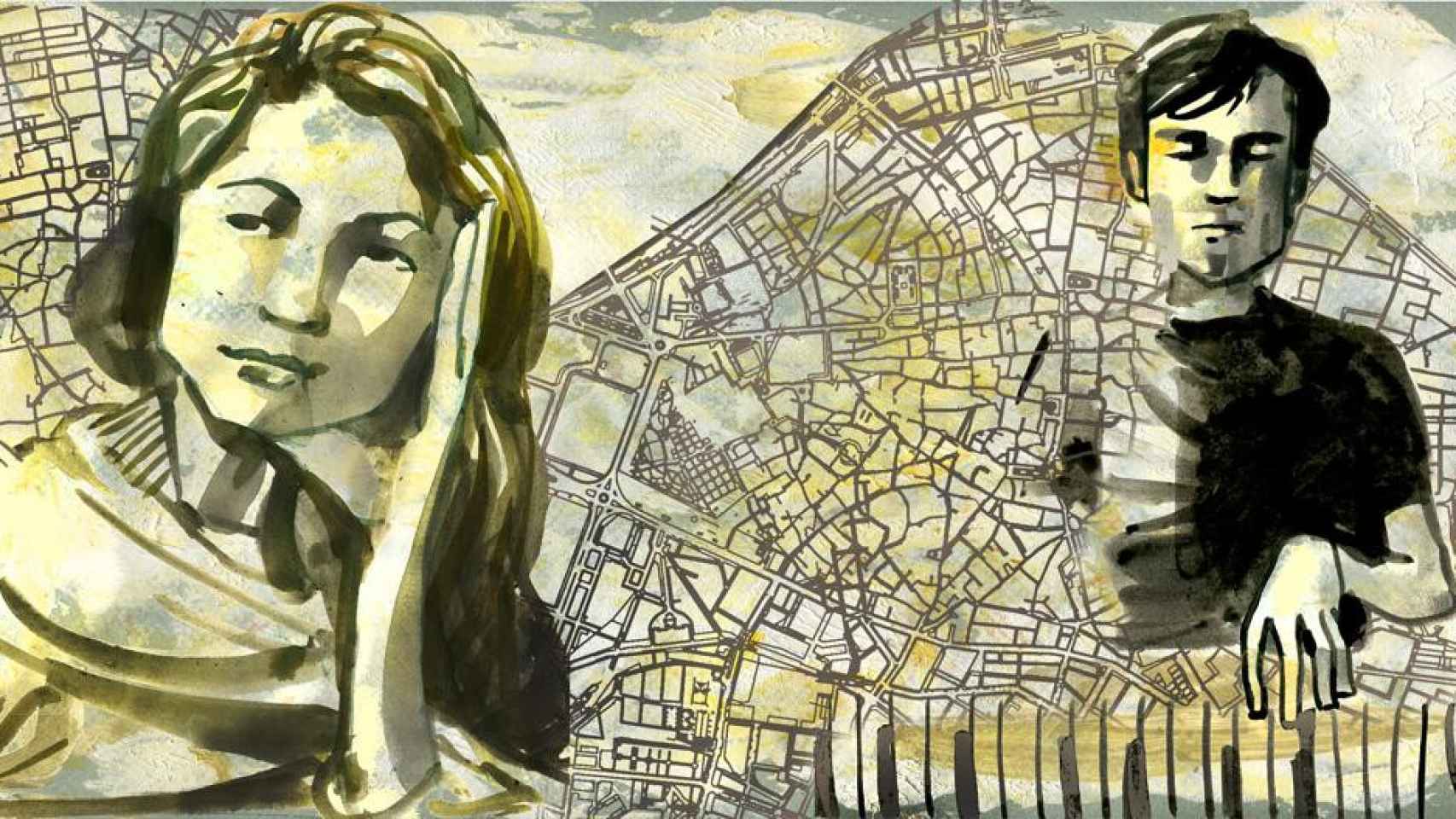

Asistirás un día y otro. Un miércoles por la tarde vuelven a estar allí, en el mismo rincón, junto a la vicaría. Paseas cerca de ellas, disimulas. Luego dos, tres vueltas al claustro; desatiendes la barahúnda. Con discreción te apoyas en la verja, a unos pasos del lugar de la charla. Tus sospechas se confirman. Se trata, sin lugar a dudas, de Beatriz e Irma. Dos personas que no deberían conocerse, que no pueden estar juntas. Pero sus conversaciones delatan no ya una afinidad, sino una inexplicable complicidad. Una confabulación está en marcha y su objetivo no es otro que Oriol, tu amigo descubierto en América, aquel con quien has compartido casi cuatro años, con quien has formado, a los ojos de los conocidos bostonianos, de los japoneses e italianos, griegos y alemanes de la residencia de estudiantes, una pareja inseparable capaz de bromear con solemnidad, de organizar veladas inolvidables en el George's o en los aledaños de Old North. Tu segunda voz recordando a la guitarra viejos temas, tu soporte ideal al piano despertando lo más antiguo de Elton John, que siempre fue el repertorio más eficaz, ya sabes.

Aquella a la que Oriol ha renunciado tras despiadadas introspecciones en voz alta, de las que has sido testigo en la habitación doble de la residencia, resulta ser aliada de la nueva compañera del pianista. Beatriz e Irma se te aparecen juntas y amenazantes en tu reducto de soledad del casco antiguo, obligándote a ignorar la barahúnda de los pájaros, llamándote de alguna manera a intervenir.

El haberos conocido en otro continente, en una ciudad extraña, con años de desarraigo por delante, resultó tan propicio a la lealtad y a la confidencia como lo pueda ser esa edad nebulosa en que se sale de la infancia, cuando, según dicen, emergen las verdaderas amistades. Habéis regresado juntos y, ya en Barcelona, te has sabido más lejos de tu ciudad de lo que jamás lo estuviste. Por eso no es extraño que te sigas aferrando a quien se ha convertido en tu único interlocutor. Contra él se prepara una celada, una traición, pero pronto volverás a encontrarte con las conspiradoras, y entonces actuarás.

[Continuará]