La casa se desmoronaba. No quedaba puerta sin desquiciar, pared sin agrietar ni res que no enfermara y, además, yo no soportaba la herrumbre del agua, que cambió de sabor cuando Padre murió. Por eso me fui a la ciudad. Siempre ambicioné la vida de sus noches, sus teatros y cafeterías, sus bulevares y escaparates. Aunque, claro está, sabía de ello sólo a través de las revistas. Madre había juntado ciento sesenta mil pesetas; me las dio y se despidió con lágrimas en los ojos, presintiendo acaso que no volveríamos a vernos.

Me instalé en la pensión Trafalgar, me compré unos vaqueros de marca, una cazadora de piel, cuatro camisetas, unas botas camperas y me eché a la calle. Al principio no paraba quieto; entraba a diario en decenas de bares; me pegué con varios porteros de discoteca, de los que llevaban coleta y abrigo largo, como si fueran señores y colegialas a la vez, y siempre salieron ellos mal parados.

Al primer palo ya sabían con quién se las tenían, y cuando salían a ayudarles yo ya estaba lejos. En menos de tres semanas se acabó el dinero. Tuve que desaparecer de la pensión sin pagar y hacer algunos trabajos aquí y allá. Fui camarero, vigilante de un gimnasio y dependiente de una mercería. Omitiré el año largo que duraron esas ocupaciones, pues no recuerdo nada digno de mención. El día en que dejé voluntariamente la mercería lo hice convencido de que obedecía algún mandato superior.

Decidido a no trabajar más por la mera subsistencia, me senté en una terraza a esperar que la vida viniera a buscarme. Y lo hizo puntualmente en la persona de Julio Zumárraga, entonces simple director de un grupo teatral de parroquia, pero ya poseedor del raro talento que le abriría —nos abriría— tantas puertas. Él me enseñó a comportarme y a callar. Aunque entonces Julio no era nadie, al minuto de conocerlo uno apostaba por él. Y fue él quien apostó por mí.

Me doy cuenta de que estoy recordando todo aquello como si se tratara de algo remoto, y lo cierto es que han pasado apenas cinco años. Quizá sea porque el período ocupa casi toda mi memoria, y la vida en el pueblo se empeña en reducirse a unas pocas imágenes de desolación y se resume en los días anteriores a mi marcha, en el llanto de Madre, en las grietas —su amenaza implacable—, en el sabor del agua. Pero volvamos a la tarde del encuentro.

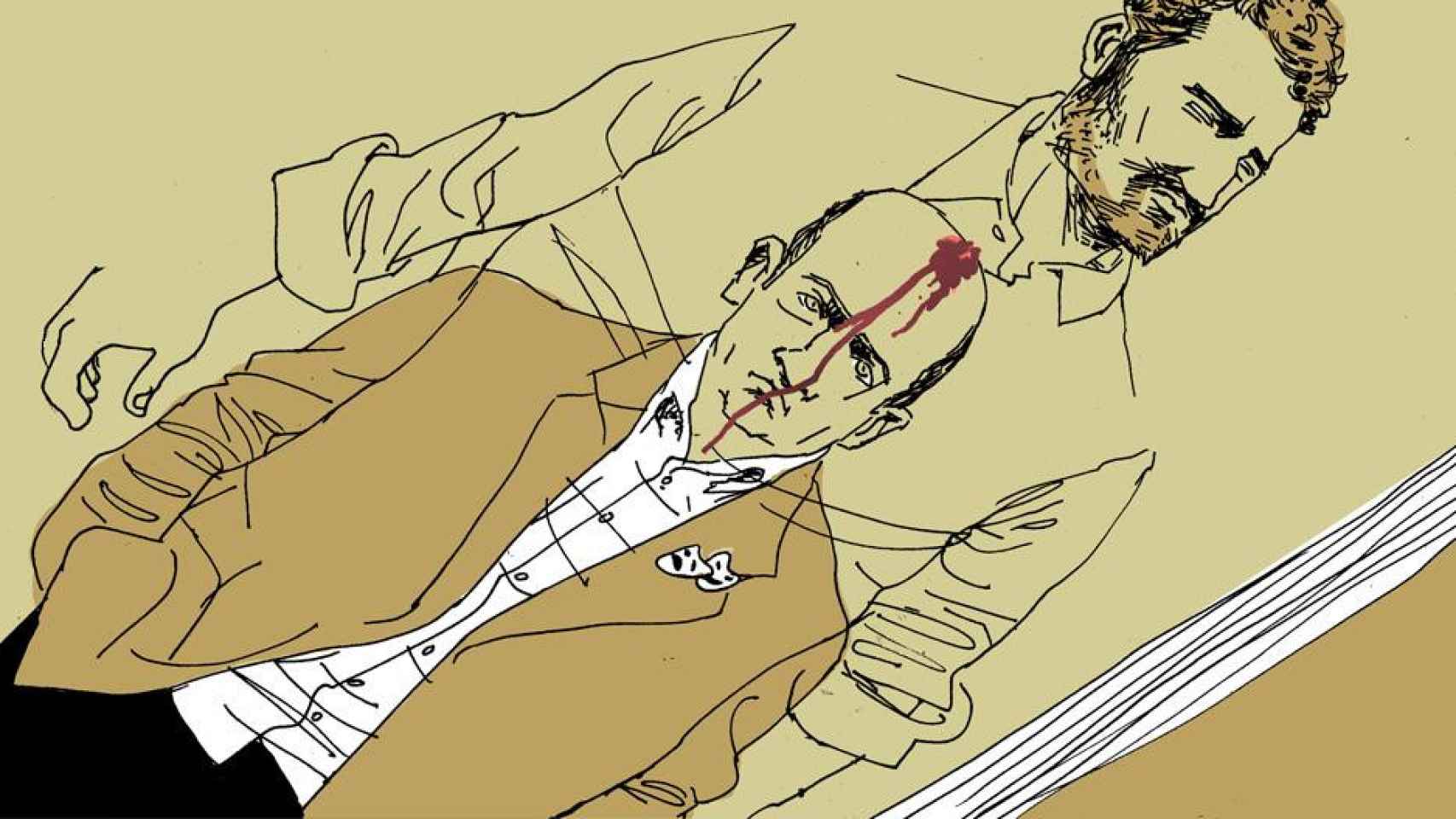

Había reparado en Julio por la voz cavernosa con que pidió su café, atributo que, sumado a su calva prematura, sus dedos gordinflones y su reducida estatura, me sugirió una humanidad familiar. Lucía en la solapa una insignia en forma de máscara. Ese detalle desencadenaría el preámbulo de nuestra fructífera amistad. Yo, que no tenía ni para tabaco, le acababa de pedir un cigarrillo cuando dos borrachos se le encararon. Uno de ellos, señalando la insignia, le dijo: “Dámela”. Julio buscó una explicación pero, antes de que pudiera abrir la boca, el otro indeseable, que había agarrado con inusitada rapidez una botella, le golpeó en la cabeza.

No he olvidado el estatismo con que Julio recibió el impacto. Se mantuvo erguido, sin mostrar ira ni miedo. Fue su dignidad, subrayada por su mínimo tamaño, por su frente que comenzaba a sangrar; fue su irreductible dignidad, su palidez, sus pantalones de tergal, su modestia imponente. Fue su dignidad lo que terminó de revelarme el nexo familiar que yo había entrevisto: Julio era como Padre. ¡Señor! Aquellos dos bellacos todavía se deben estar arrepintiendo de lo que hicieron.

La rabia de la sequía y la pobreza, aireada y multiplicada por el último año en la ciudad, se escapó a borbotones. Los dos desconocidos saldaron la cuenta de mi desarraigo. Le partí la nariz con la frente al de la botella e, imparable, arremetí contra el otro, lo pateé. Lo habría matado si Julio no me hubiera sujetado y ordenado, con la autoridad de Padre: “Déjalo, chico, ya está bien”. Fuimos al hospital provincial. Cuando salió con la cabeza vendada y me encontró esperándolo en un banco del pasillo, me miró sonriente y preguntó: “¿Tienes dónde comer?” Mi amistad y respeto hacia el malogrado Julio Zumárraga nació ese mismo día. Ya había nacido durante la pelea de la terraza.

Supo de mi situación, de la incertidumbre a la que me enfrentaba, y me abrió las puertas de su casa, me dio un techo, me mantuvo mientras lo necesité, me introdujo en su círculo de amistades, me incorporó a su grupo teatral y guió mi sensibilidad hasta convertirme en actor. Me regaló así esos tres años intensos que esquivaban mi destino de paria (probablemente carcelario; sin duda aciago).

(Continuará)