“All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong?”

Eleanor Rigby. Lennon & McCartney

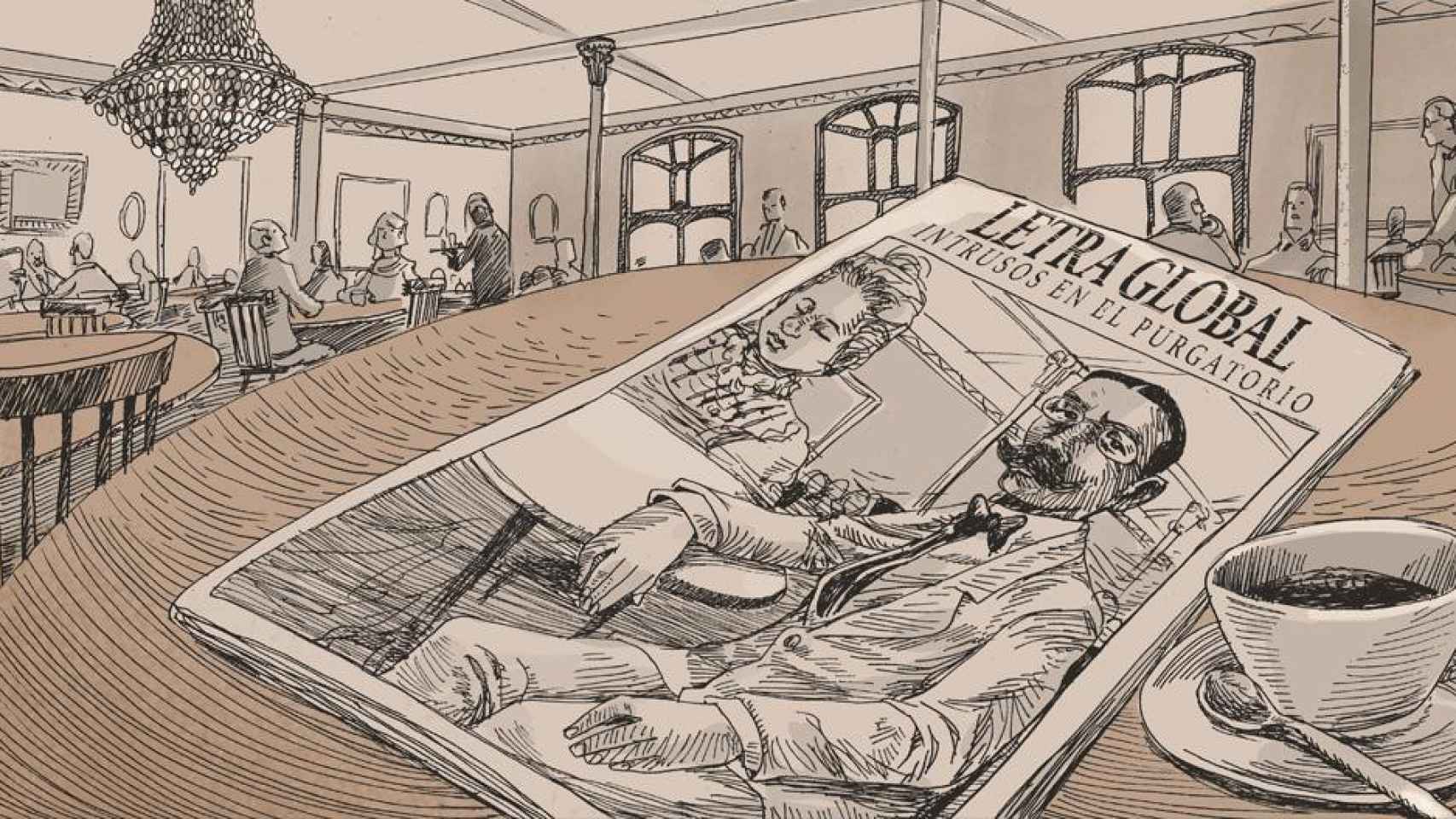

Con la estudiada parsimonia de costumbre, el licenciado Casares atraviesa el local cuando llega la prensa de la tarde. El sonoro y hueco cloc-cloc de sus tacones, y un cierto descompás premeditado, refuerzan su presencia en El Purgatorio. En verdad, ni descalzo y de puntillas pasaría desapercibido, dada su imprudente y equívoca afición a los perfumes orientales. No contento con oler como un travesti de Calcuta, ahora vuelve a requerir la atención del público mientras enfila el corredor de la derecha, frente a los reservados, con sus carraspeos, su impostado "buenas noches, señora... señores...", y esa solemne recogida de capa. Un silencio expectante congela las conversaciones cruzadas de las mesas contiguas.

Claudia y los gemelos lo contemplan atónitos. Sin ningún motivo en especial; la ceremonia se repite más o menos igual todos los días. Lo que ocurre es que Claudia y los gemelos siempre están atónitos. Benjamín, paradójicamente el más viejo de los camareros, se acerca dispuesto a encajar impasible la frasecita de entrada. Porque el licenciado siempre pide su copa auxiliado por alguna estupidez. Puro lucimiento --¿ante quién?-- que encierra un castigo gratuito, que condena al anciano, día tras día, a actuar de supporting role en la absurda obra por entregas que ha devenido la vida social del licenciado. Cierra los ojos y espera a que dispare.

--Mira, tráeme el vermú y de paso vas preparando una paella mar y montaña. Luego te la comes y te acuestas. Pero primero me haces unas acuarelas de las sobras, las enmarcas y te las cuelgas en el salón. Un abrazo. Ya te llamaré. ¿Vienes mucho por aquí?

La pregunta del final no es para Benjamín. Aunque el licenciado Casares la haya pronunciado sin anteponer pausa alguna, se la está dirigiendo ya a Claudia, como se deduce del hecho indiscutible de que la esté mirando fijamente a los ojos. Ese espectacular cambio de interlocutor, sin tomarse un respiro, significa una nueva muestra de desprecio. La única ventaja es que al licenciado se le puede insultar gravemente sin que se altere su sonrisa. De hecho, son muchos los que lo hacen con cierta frecuencia. No es un gran desquite, piensa el octogenario antes de faltar a su fustigador, pero algo es algo.

--Ahora te traigo el vermú, bastardo.

--Gracias, Benjamín. La paella al punto.

Claudia y los gemelos escuchan atónitos, claro. La cámara se eleva sobre sus cabezas, sobrevuela la barra semicircular y se detiene en el ala opuesta del espacioso café. Estamos frente a los componentes del Círculo Bartolomé Carranza. En realidad solo son dos. Aunque a veces hacen como si se cartearan con otros miembros, todos en El Purgatorio sospechan que la correspondencia se la envían el uno al otro bajo distintos nombres y caligrafías y falsificando los matasellos.

Don Bruno Thorpe, el improbable cantante, descubrió hace tiempo que en muchas de las misivas mecanografiadas, la letra zeta (difícilmente eludible en un grupo dedicado al estudio de la vida del arzobispo Carranza) salía más baja que las demás, y que por tanto habían sido escritas con la misma defectuosa máquina. Hoy se ha sentado en medio del Círculo el adamado, enfermizo y culto Don Saturnino, apóstol de la discreción, salvo por esa manía de compartir intempestivamente y a traición su obra literaria.

--Ha llegado a mis oídos que preparan un congreso sobre el controvertido Carranza.

--Cierto, Don Saturnino. Mi compañero Tomás se encarga de coordinar a los miembros latinoamericanos del Círculo, ahí es nada, y yo dirijo Europa. Comprenderá que no es tarea fácil armonizar las agendas de tantas personas.

--Pero, en realidad ¿cuántos calculan ustedes que son?

--Pues, qué se yo... Entre mi gente de París, Viena, Amsterdam y El Tirol...

Abel mira hacia arriba y hace cuentas hasta que su mirada se extravía entre las lágrimas de la lámpara de cristal, desmesurada alcachofa evanescente que, al caer la tarde, dota a los rincones de El Purgatorio de su peculiar atmósfera vienesa. U onírica. Digamos freudiana, y lo englobamos todo. Habla Tomás.

--Por mi parte, estoy en condición de afirmar que solo entre Buenos Aires, Montevideo, Santiago de Chile y Medellín nos vamos a...

Don Saturnino aguarda casi un minuto. Se diría que los vanos impostores han quedado sofronizados. Solo por curiosidad, se pone también él a mirar el techo. Comprueba los singulares efectos de la luz al atravesar las piececitas transparentes y atribuye al fenómeno óptico el estado de sus contertulios. El provecto Benjamín, en su ronda, canturrea ¿Están servidos los señoreees? Pero el grupo sigue mirando hacia arriba, silente, exhibiendo en totémica respuesta las manzanas de Adán que accidentan los tres cuellos hirsutos.

A Benjamín le asaltan los recuerdos de un muestrario de navajas de Albacete que viera de niño y de un lejano cuento sobre un asesino en serie que enloquece por culpa de un fetiche. Suspira y pasa de largo. Cierto es que Don Saturnino ha sacado a colación un tema peliagudo, pero no lo es menos que el apóstol de la discreción es uno de los pocos asiduos que ignoran las habladurías sobre el Círculo de dos. No es consciente así de haber enfrentado a Tomás y Abel con su terrible verdad. Tranquilamente baja la barbilla, enciende un habano e interrumpe el trance.

--Curioso hecho el de la luz. Ya Newton, y hasta Goethe, cayeron atrapados en su universo, a caballo entre la física y la magia, como el mundo todo. Si me permiten, ahora voy a proceder a la lectura de mi última lección de arquitectura verbal. Así designo mis brevísimas narraciones. Ya me dirán qué opinión les merece.

Don Saturnino produce una cuartilla, se aclara la garganta, se pone unas diminutas gafas de montura de oro, alza su mano derecha y lee en un tono inesperadamente grave:

--Yo tenía una novia pequeña como un pitiminí. Por aquel entonces me solía zambullir en su cara, abierta como una avenida de palmeras, archipiélago que era mi novia del Pacífico. (Punto y aparte)...

[Continuará]