Los periodistas sabemos de antemano que nuestro destino no es el Monte Parnaso, el imaginario hogar de los grandes poetas clásicos. Lo nuestro, si hay suerte, es un humilde rincón del Infierno del Dante. Y a Dios gracias. Es lo que tiene lidiar todos los días con la cruda realidad: no hay tiempo disponible para los juegos líricos ni el cultivo de las flores extrañas. La cosa es ya, aquí, ahora. Sin tiempo y (casi) sin pensar. Y, sin embargo, en esa urgencia, propia de un oficio post-industrial que se desangra, reside la mayor eternidad que imaginarse pueda: la de lo inestable. El periodismo es una literatura milagrosamente perdurable que se basa en la fugacidad. Un género tan frágil como inequívocamente moderno, a cuya estirpe se acogen aquellos que saben que para aprender a escribir no hay más escuela que hacerlo un día tras otro, como un galeote. Y el único sitio en el que –antes– pagaban por perder tan divinamente el tiempo son los periódicos, donde la prosa entra con sangre.

El periodismo es una literatura milagrosamente perdurable que se basa en la fugacidad. Un género tan frágil como inequívocamente moderno

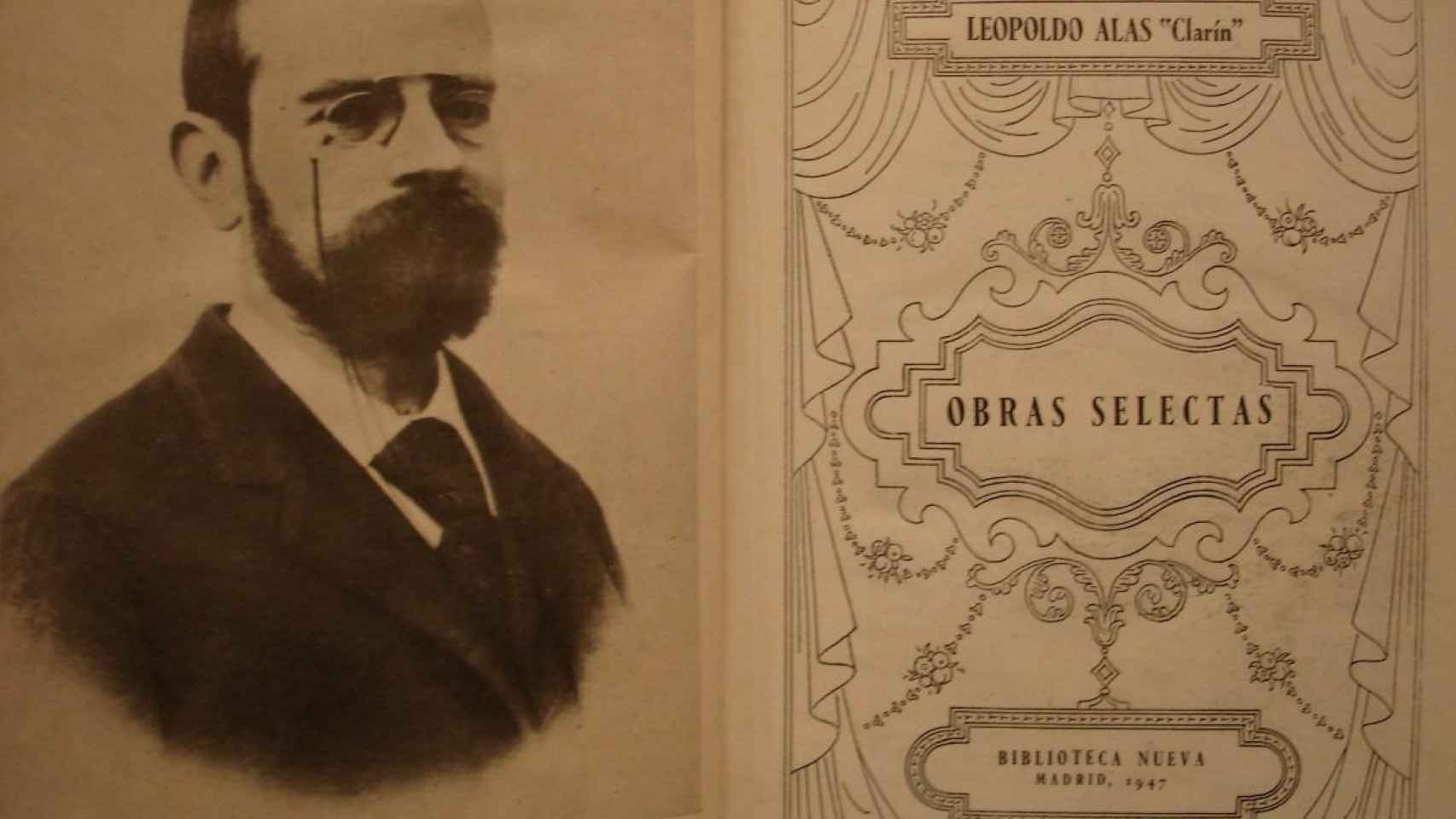

Escribía el otro día en The New York Times el amigo Jorge Carrión que Walter Benjamin fue el primer freelancer de nuestra era. Es cierto, pero no es el único caso. Cuando Benjamin veía por vez primera la luz del día –la del Berlín del lejano 1892– en la España provinciana del XIX ya teníamos un ejemplo de autómata –que es la verdadera condición del autónomo– de la escritura: Leopoldo Alas y Ureña, un tipo nacido en Zamora que ha pasado a la historia como un gran novelista, siendo en el fondo nada más –y nada menos– que un soberbio periodista.

Caricatura de Clarín

Caricatura de Clarín publicada en el Madrid Cómico.

Clarín, cuyo seudónimo nació como parte del malentendido que siempre supone tener que hacer un periódico –el alias apareció por primera vez en El Solfeo, un diario satírico de 1875 cuyo lema era “Bromazo diario para músicos y danzantes”– siempre se consideró un gacetillero a la pieza. Es lo que fue la mayor parte de su tiempo terrestre. La diferencia con nuestros días es que entonces se ganaba más con el articulismo que con la docencia universitaria, que Clarín ejerció primero en Zaragoza y más tarde en Oviedo. Lo cuenta con todo lujo de detalles Jean-François Botrel en un artículo donde explica, a partir de los documentos privados del escritor, que la cátedra le reportaba 4.000 pesetas al año, mientras que el periodismo le permitía soñar con unos ingresos de 7.680 pesetas anuales.

Clarín escribió en cuarenta periódicos y revistas distintas, en un tour de force similar al que ahora existe en el mercado periodístico digital. Ganaba más como articulista que como catedrático

Decimos soñar porque Clarín, igual que los columnistas proletarios de nuestros días, sería todo un señor catedrático, pero hacía las cuentas igual que el más humilde colaborador del oficio. Primero contaba disciplinadamente –en duros– las piezas contratadas cada mes con cada publicación. Después las sumaba y multiplicaba su importe por doce (los meses del año). A veces llegaba incluso a calcularlas por años, confiando (con la ilusión del necesitado) no sólo en que durasen, sino dando por hecho que tampoco se producirían impagos. La urgencia de ganarse el pan –el salario de catedrático sólo permitía comer una vez al día a la familia– hizo que Clarín escribiera hasta en cuarenta periódicos y revistas distintas, en un tour de force muy similar al que ahora existe en el imposible mercado periodístico digital.

Antiguo billete de 200 pesetas dedicado al escritor zamorano.

Sus piezas, dedicadas básicamente a asuntos políticos y literarios, salían en diarios republicanos –La Unión y El Mundo Moderno– y en cabeceras de prestigio nacional, como El Imparcial, El Heraldo, Madrid Cómico o la Ilustración Española, sin olvidar La Publicidad de Barcelona, el periódico para el que empezó a escribir Josep Pla. En 1890, según reseña Botrel, su producción como freelance sumaba más de 20 artículos al mes. La suma de la producción periodística de Clarín, de la que en su tiempo sólo un 10% se editó en libro, equivale a quince regentas. Naturalismo puro. El dato da una idea de la industria intelectual que sostenía, únicamente con su talento individual, el escritor zamorano, que pasaba leyendo periódicos y revistas ilustradas el tiempo que no ocupaba escribiendo sus paliques, textos hechos a vuelapluma que no superaban las cinco cuartillas.

DbnNRXwW0AAvmV9 large

Ejemplar de El Solfeo, periódico satírico donde Leopoldo Alas usó por primera vez el seudónimo de Clarín.

El mercado periodístico en España en 1881 vivía el inicio de la prensa de masas. Raro era el libro que superaba los 3.000 ejemplares de tirada frente a los 100.000 que tenían los periódicos. Tanto por interés económico como por vocación cultural, y por supuesto si además existía afán político, escribir profesionalmente implicaba hacerlo en periódicos y revistas. Los libros eran, igual que hoy, un entretenimiento. El Parnaso se alzaba como una cima imposible. Clarín, como sucede con todos los periodistas rebeldes, también abrigó el sueño de fundar su propio periódico para no tener que escribir para nadie. Los dos intentos –el audaz diario Rabagás y la revista Museum– fracasaron. El escritor sólo pudo dirigir un tiempo el Madrid Cómico. Para conducir una publicación hay que tener cualidades sociales y políticas de las que carecía, no podríamos decir si por carácter, por elección o por ambos factores. La política profesional no le interesó lo suficiente, quizás porque su padre ejerció como gobernador civil. Para él, formado en el idealismo krausista, era básicamente un tema periodístico.

El gacetillero era obsequiado en el Ateneo y en los teatros con sonrisas y saludos que, tras volver la espalda, se tornaban maldiciones ante las que se mostraba perfectamente impávido

Tampoco parece que fuera dado ni a la diplomacia ni al halago interesado. Sus críticas literarias tenían fama de ser tan francas y sinceras como crueles: se reía del casticismo y la excesiva cursilería de determinados los escritores de su tiempo. Más que un juez literario actuaba como un látigo inmisericorde, capaz de provocar los más sonoros enfados entre los ilustres escritores reseñados. Un perfil a toda página publicado en El Globo en 1885, diez años después de su estreno como articulista, lo presenta como el furor del Ateneo de Madrid y la bestia de los saloncitos teatrales de su tiempo. “Enjuto de carnes, bajo, con barba y cabellos rubios y huraño (…) es la pesadilla de los poetas chirles [insustanciales]”. El gacetillero era obsequiado con sonrisas y saludos que, tras volver la espalda, se tornaban maldiciones ante las que se mostraba perfectamente impávido. La escena define su verdadera estatura como periodista: el talento de quien escribe con libertad suele cobrarse en insultos. Es la distinción de los grandes cronistas impertinentes.