Los periodistas, a excepción de los gacetilleros costumbristas, que por fortuna cada vez son menos, somos tipos escasamente sentimentales, mayormente fríos y como de vuelta de todo, sobre todo si uno lleva algunas décadas largas en este oficio y ha oído ideas geniales que a los cinco minutos quedan en nada. Uno de los escasos objetos por los que casi todos profesamos devoción --una excepción en nuestra particular galería de escepticismos-- son las viejas máquinas de escribir. Por lo general, ya no las utilizamos, pero nos gusta mucho mirarlas y soñar con un pasado que no hemos vivido. Las underwood norteamericanas son verdaderos objetos de museo, piezas perfectas y preciosas. Pero las primeras que disfrutamos con nuestras propias manos son las Olivetti italianas que destacaban por su diseño moderno y esencial.

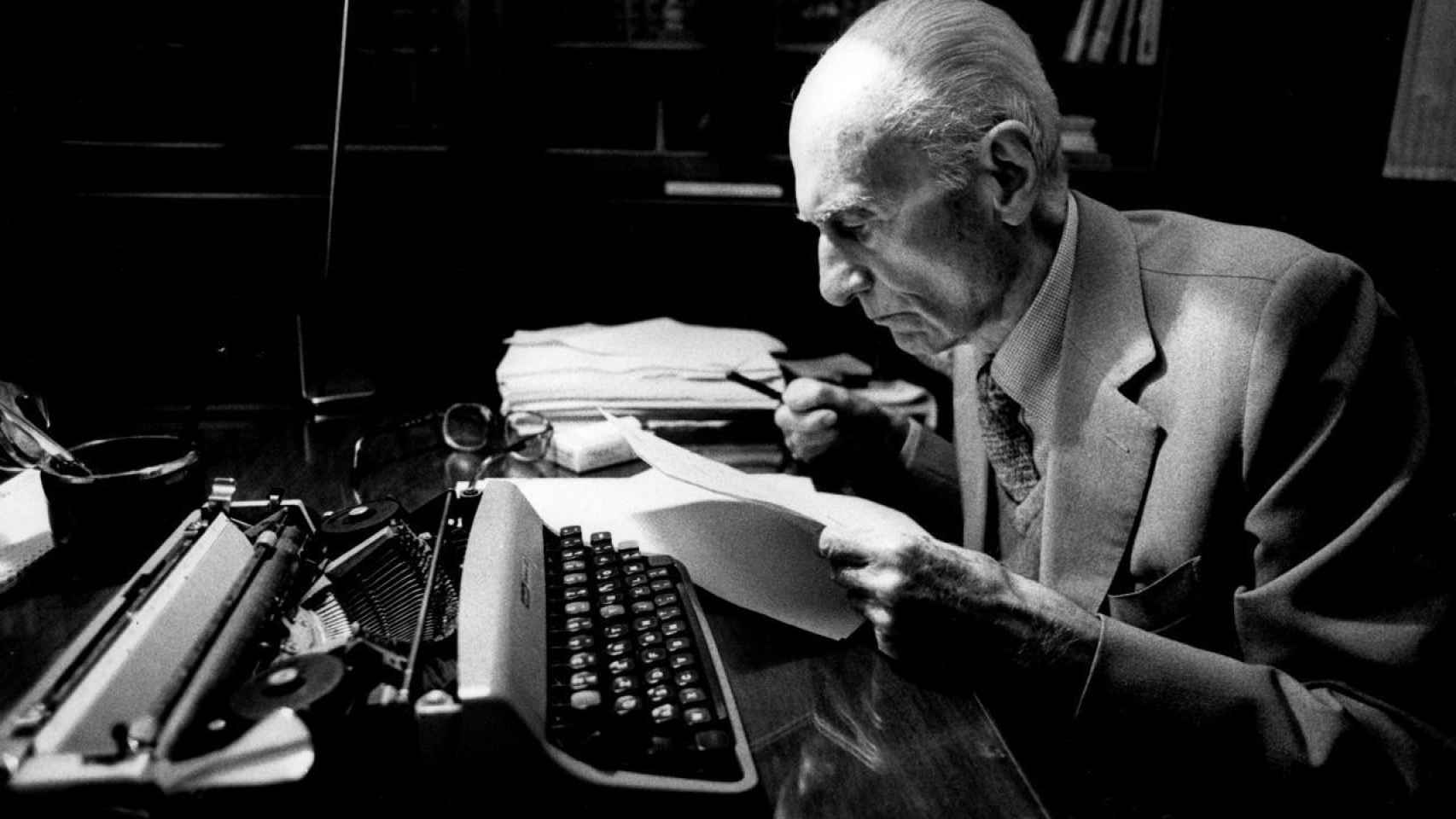

Con una de ellas --la Lettera 22, color coral-- escribió toda la vida Indro Montanelli, periodista de cuyo nacimiento se cumplirá el próximo abril 110 años. Montanelli se hizo célebre por dos cosas: la impertinencia y la ironía. Frente al modelo aséptico de la prensa británica, extendido algo más tarde en Estados Unidos, en la Italia de su tiempo se practicaba la crónica satírica, polemista, ad hominen, que era algo así como una suerte de toreo con pluma: había que acercarse al animal, no bastaba con verlo a distancia y a cubierto.

De ahí que uno de los síntomas que, según Montanelli, evidencian que vivimos en una sociedad fascista es la incapacidad general para soportar la caricatura, una forma de divertimento que sólo se permiten las auténticas democracias. El periodista italiano, maestro en el arte de escribir y confeccionar diarios, escritor de guiones, libros de divulgación y comedias musicales en sus ratos libres, hizo su obra periodística a partir de sí mismo. Contó su tiempo, tuvo ocasión de escribir sus memorias --donde el protagonista es el hombre-- y hasta nos dejó, como legado, unos diarios íntimos --publicados en España por La Esfera de los Libros con el título de Cuentas conmigo mismo, donde se recogen anotaciones privadas desde 1957 hasta 1978-- en las que los personajes públicos son meros pretextos para hablar de sí mismo.

De ahí que uno de los síntomas que, según Montanelli, evidencian que vivimos en una sociedad fascista es la incapacidad general para soportar la caricatura, una forma de divertimento que sólo se permiten las auténticas democracias. El periodista italiano, maestro en el arte de escribir y confeccionar diarios, escritor de guiones, libros de divulgación y comedias musicales en sus ratos libres, hizo su obra periodística a partir de sí mismo. Contó su tiempo, tuvo ocasión de escribir sus memorias --donde el protagonista es el hombre-- y hasta nos dejó, como legado, unos diarios íntimos --publicados en España por La Esfera de los Libros con el título de Cuentas conmigo mismo, donde se recogen anotaciones privadas desde 1957 hasta 1978-- en las que los personajes públicos son meros pretextos para hablar de sí mismo.

De ahí que uno de los síntomas que, según Montanelli, evidencian que vivimos en una sociedad fascista es la incapacidad general para soportar la

De la misma forma --gracias a la analogía-- Montanelli dejaría para la posteridad tres libros capitales, escritos a finales de los años cincuenta, sobre la historia de los griegos, de Roma y de la Edad Media; éste último en colaboración con Roberto Gervaso. En ellos narra en tres breves tomos, con la agilidad de un periodista y la capacidad visual de un poeta del instante, lo que a los historiadores les lleva toda una vida contar. Sus crónicas históricas, gracias a las que en su día aprendimos en su día a leer, se convirtieron en clásicos sin contar con el aval académico. No lo necesitaban. Montanelli tenía entonces a su disposición un mercado editorial que permitía vivir del periodismo y la literatura prosaica. Y algo aún más importante: podía inmortalizar su propio tiempo, particular y, al mismo tiempo, universal. Con ese estilo eterno de la sencillez, una virtud sólo al alcance de los mejores.

Montanelli era uno de ellos. Lo demuestra por ejemplo al describir en sus diarios el atentado que sufrió en 1977 a manos de las Brigadas Rojas: “Milán, 2 de julio. Es la fiesta de la República. Yo la celebro recibiendo en las piernas cuatro balas de revólver, calibre 9. Me disparan a las 10.10, recién salido del hotel Manin, por la espalda. Agarrándome a la verja de un parque público, pienso: ¡Tengo que morir de pie!. Esa estúpida idea, retazo sin duda del fascismo, es tal vez lo que me salva: de haber caído, probablemente hubiera recibido el último disparo en el abdomen. Sólo cuando el sicario ha terminado, cedo a la debilidad que me invade y me dejo resbalar al suelo. Podría matar cómodamente con mi pistola al hombre que me ha dado la espalda para huir. Pero hay otro que lo protege empuñando un arma. Me limito a gritarles: ¡Cobardes!”. Un prodigio de contención expresiva.

Montanelli era uno de ellos. Lo demuestra por ejemplo al describir en sus diarios el atentado que sufrió en 1977 a manos de las Brigadas Rojas: “Milán, 2 de julio. Es la fiesta de la República. Yo la celebro recibiendo en las piernas cuatro balas de revólver, calibre 9. Me disparan a las 10.10, recién salido del hotel Manin, por la espalda. Agarrándome a la verja de un parque público, pienso: ¡Tengo que morir de pie!. Esa estúpida idea, retazo sin duda del fascismo, es tal vez lo que me salva: de haber caído, probablemente hubiera recibido el último disparo en el abdomen. Sólo cuando el sicario ha terminado, cedo a la debilidad que me invade y me dejo resbalar al suelo. Podría matar cómodamente con mi pistola al hombre que me ha dado la espalda para huir. Pero hay otro que lo protege empuñando un arma. Me limito a gritarles: ¡Cobardes!”. Un prodigio de contención expresiva.

Montanelli era uno de ellos. Lo demuestra por ejemplo al describir en sus diarios el

Vio la muerte de cerca en diferentes momentos de su vida. Tenía la costumbre de imaginar epitafios. Propios y ajenos. De hecho, a finales de los años cincuenta hizo para Rizzoli un libro de retratos para cadáveres excelentes --Recuerda en el odio-- donde, entre otros, redacta su propio mensaje para la posteridad. La voluntad de trascendencia revela su origen burgués: su familia, natural de la Toscana, contaba entre sus antepasados con próceres pretéritos --Giuseppe Montanelli, político-- y dinero para costearle una formación amplia --Derecho, Literatura, Ciencias Políticas-- en Florencia y París.

Edición en italiano de Recuerda el odio, su libro de epitafios para cadáveres ilustres / RIZZOLI.

Su debut como periodista --en el diario Frontespizio-- fue un artículo dedicado al poeta inglés Lord Byron. También escribió en Il Selvaggio, L’Universale y Il Popolo d’Italia. Fue reportero en el Paris-Soir y en la agencia United Press, donde aprendió que si un lechero de Ohio no entendía lo que decía ese día el periódico el negocio se iba al carajo. ¿Cómo lograrlo? Con una escritura clara y flexible, textos preferentemente cortos y simplificando la sintaxis. Como muchos hijos de su tiempo, aquellos que confundieron la estética moderna con la ideología, abrazó en su juventud el fascismo, estuvo de miliciano en Abisinia y escribió crónicas de la Guerra Civil española en Il Messagero. No tardo mucho tiempo en convertirse en un disidente de los suyos, que lo persiguieron y lo condenaron a muerte en 1944.

Delante del folio nunca hacía política, sino periodismo. Sus críticas contra la intervención italiana en la Península Ibérica, favorables al bando republicano, provocaron su expulsión del sindicato de periodistas, controlado por Mussolini. Tuvo que exiliarse hasta la caída del tirano. Su época de mayor éxito profesional comienza en 1939, cuando publica sus artículos de opinión en Il Corriere della Sera, que le enviaría a viajar por Europa y entrevistar a personajes como Hitler, Churchill, Pío XII y De Gaulle. En el gran diario milanés estuvo hasta 1973, cuando abandonó su colaboración por disentir con su línea editorial, próxima entonces a la izquierda.

Desde sus páginas fustigó a la partitocracia italiana, defendió la eutanasia --contra el criterio del Vaticano-- y alzó un atrio de libertad personal del que ya no se apearía, aunque tuviera de cambiar de periódico, en sus 75 años de carrera. Montanelli, tildado de conservador por sus enemigos, furioso anticomunista en los tiempos del telón de acero, terminaría fundando, para ejercer el periodismo sin traicionar sus principios, Il Giornale, una de sus dos criaturas periodísticas --en 1994 fundaría La Voce para salvar la censura de Berlusconi, propietario de Il Giornale--, desde donde ejerció una libertad de criterio tan políticamente incorrecta como sincera. Sobre todo en sus famosas glosas de apenas cinco líneas, que bautizó con el nombre de Controcorrente.

Desde sus páginas fustigó a la partitocracia italiana, defendió la eutanasia --contra el criterio del Vaticano-- y alzó un atrio de libertad personal del que ya no se apearía, aunque tuviera de cambiar de periódico, en sus 75 años de carrera. Montanelli, tildado de conservador por sus enemigos, furioso anticomunista en los tiempos del telón de acero, terminaría fundando, para ejercer el periodismo sin traicionar sus principios, Il Giornale, una de sus dos criaturas periodísticas --en 1994 fundaría La Voce para salvar la censura de Berlusconi, propietario de Il Giornale--, desde donde ejerció una libertad de criterio tan políticamente incorrecta como sincera. Sobre todo en sus famosas glosas de apenas cinco líneas, que bautizó con el nombre de Controcorrente.

Desde sus páginas fustigó a la partitocracia italiana, defendió la eutanasia --contra el criterio del Vaticano-- y alzó un atrio de libertad personal del que ya no se apearía, aunque tuviera de cambiar de periódico, en sus 75 años de carrera. Montanelli, tildado de conservador por sus enemigos, furioso anticomunista en los tiempos del

Montanelli fue hijo de sus obras, señor de sus silencios --en general bastante escasos-- y defensor a ultranza de la independencia periodística, que no es lo mismo que la neutralidad. Los periódicos que lideró tenían con frecuencia líneas editoriales confusas, en ocasiones abiertamente contradictorias, e, indefectiblemente, dificultades económicas. Quizás no fuera un buen director, pero ejercía divinamente como solista de orquesta. Los lectores se gastaban el dinero para leerle. No existe mayor patrimonio que éste para un escritor de periódicos. Nunca quiso ser otra cosa distinta. Declinó incluso una oferta para convertirse en senador, pero jamás dejó de escribir lo que pensaba, todo un logro en una país como Italia, donde lo que se dice en público no suele coincidir con lo que se piensa en privado.

Estudio de Montanelli en Roma. En primer plano, su famosa Olivetti Lettera 22

Desde luego, no fue su caso: igual que en su día pidió el voto (con la nariz tapada) para la Democracia Cristiana, que consideraba un mal menor frente al comunismo, en 2001, en su columna en Il Corriere, titulada La stanza, donde volvió a escribir con 87 años, optaba por apoyar a la izquierda moderada antes que a Berlusconi, su ex-editor. En España le dieron --ex aequo con Julián Marías-- el Príncipe de Asturias, aunque su estilo tenía poco que ver con la disquisición de corte intelectual. Montanelli siempre iba al grano. Era directo, pero refinado, a la hora de sentarse delante de la vieja y gastada Olivetti. Un auténtico anarco-conservador, como se denominaba a sí mismo.

Ateo y anticlerical, como casi todos los espíritus realmente libres, Montanelli no admitía marbetes previsibles ni calificativos estables. Murió en paz en 2001 en Milán. Dejó vacío su estudio de trabajo, con la Lettera 22 muda encima de la mesa de madera. Al día siguiente, en la primera página de Il Corriere se despedía de sus lectores --“mis verdaderos editores”--, a los que servía contando la verdad, que no es siempre lo que demandan-- con una carta contenida y precisa. Sin una sola perífrasis. Ni una maldita concesión sentimental.