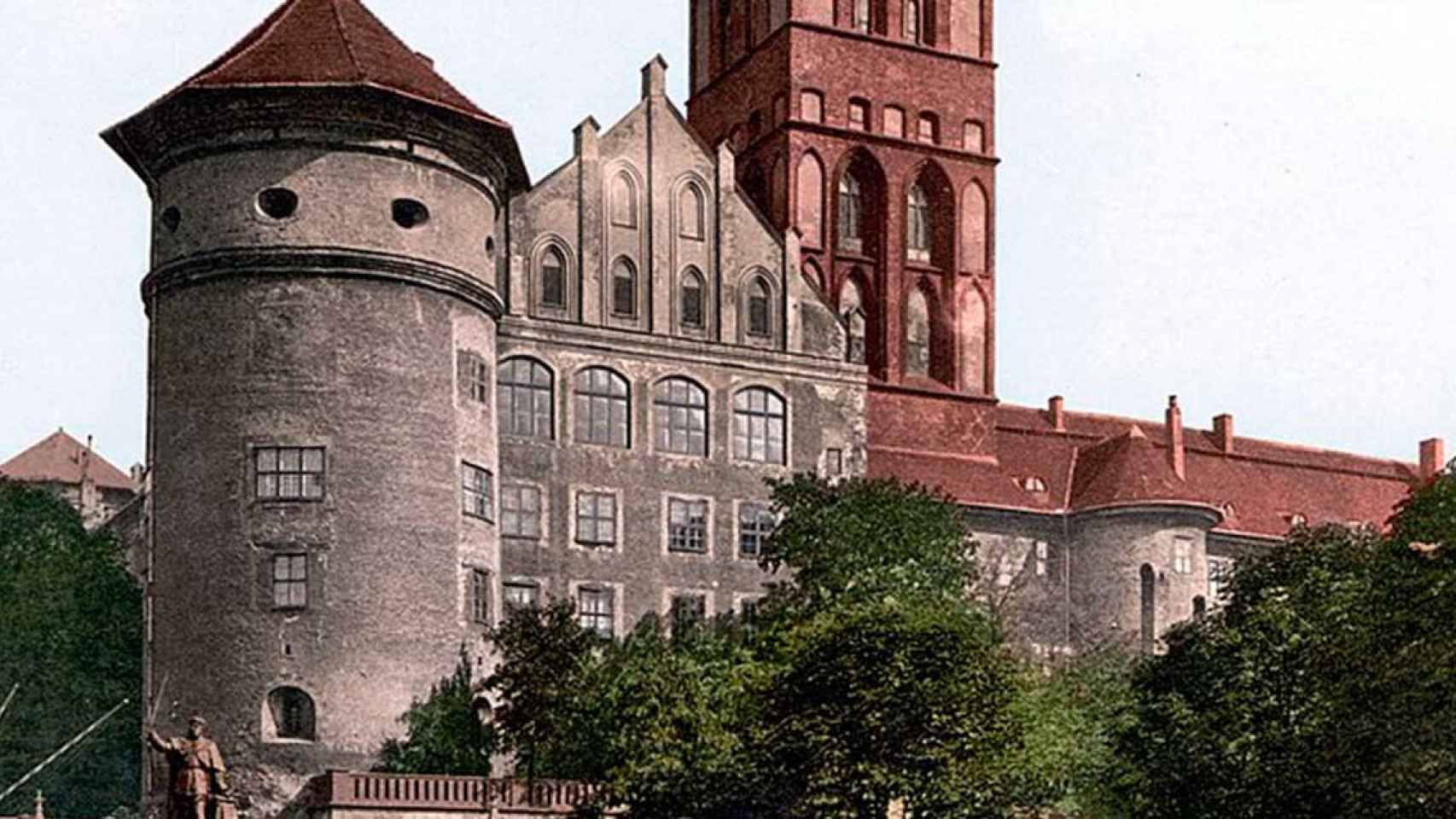

Una enorme emoción. Con pocas palabras se puede reconstruir toda una historia, llena de temores y esperanzas, de cariño y amor, de necesidades compartidas. Masha y Gerda se conocieron en 1947 en los campos de refugiados, en Kaliningrado, enclave soviético, que había sido Königsberg, la ciudad prusiana que vio nacer y morir a Kant, el filósofo de la razón, el hombre que rechazó siempre todo tipo de dogmas.

Masha y Gerda acabaron viendo en una casita de la ciudad, con una única habitación dividida. “A través de un roto de la cortina pude ver que solo había una cama”.

La visitante es Anne Applebaum, un referente en la política internacional, columnista en The Washington Post, que en 1994 quiso recorrer la frontera, los territorios que los europeos occidentales descuidaron, o, simplemente, y con toda la crudeza que se exhibe en momentos cruciales, se entregaron a los soviéticos tras la II Guerra Mundial. Viajó, anotó, habló con todas las personas que pudo, y lo escribió en Entre Este y Oeste, que la editorial Debate presenta ahora para los lectores en español.

Se trata de un documento excepcional, cálido, a veces atrevido, por los comentarios de una joven Applebaum, que constata una idea revolucionaria: Europa es un continuo, una mezcla de culturas, de lenguas, de religiones, que no puede decir por más tiempo que renuncia a la ayuda de otros europeos. Ucrania lo exige ahora. Y con el libro de Applebaum se entiende lo que tantos escritores reflejaron en sus creaciones literarias. Pongamos, para no excedernos, solo a dos: Joseph Roth y Gregor Von Rezzori. Hombres de frontera, con muchas lenguas y acentos en sus cabezas, que supieron decir que había una Europa, unos pueblos, que no podían quedar sometidos frente a otro gran pueblo que era Rusia. Con Von Rezzori podríamos revisitar todos aquellos territorios, bajo el Imperio Austrohúngaro. En la memoria quedan Un armiño en Sebastopol, Flores en la nieve o Memorias de un antisemita.

Porque, ¿qué es la frontera? Ucrania es el nombre en ruso antiguo que define los territorios “de la otra orilla, de la frontera”. Y todos estos pueblos los recorre la analista internacional, desde Lituania hasta Odesa, pasando por Lviv –en ucraniano—la que fue Leópolis, Lvov, Lwów (para los polacos), o Lemberg, para los alemanes. Lo que descubre, con la inquietud de encontrar vestigios del pasado, que pudieran haber sobrevivido a la época soviética, es la mezcla, la disolución de muchos elementos identitarios. Hay lituanos, hay polacos –muchos--, hay judíos, hay bielorrusos que intentan asumir que fueron algo diferente antes de ser soviéticos, y hay rutenos, un gran misterio europeo.

Anne Applebaum, autora de 'El ocaso de la democracia', sobre los 'clérigos' que atacan a las democracias / CdE

Applebaum no se queda en el relato ni en la descripción. Su libro destila una tesis: hay un nacionalismo, una necesidad de ser, que es positiva, que aporta. Otra cosa será hacer de ello un proyecto político excluyente, y el peligro siempre existe. Pero en lo que insiste es en la necesidad de no olvidar, de tener presente cómo la Europa occidental sacrificó el este europeo, que entregó a Stalin. Es duro asumirlo. Pero hay que bucear en ello cuando Europa se enfrenta ahora a la guerra de Ucrania. Putin, en su reciente discurso para conmemorar el día de la victoria sobre el Tercer Reich, el 9 de mayo, señaló que Europa se ha olvidado de que fue la Unión Soviética la que acabó con los nazis. Pero, ¿esa gesta, que suposo –hay que retener la cifra—la muerte de 20 millones de rusos exige que no se deba actuar frente a la invasión de Ucrania? Podía haber sido distinto. El 'hombre soviético' podría haber sido una realidad, unos valores por encima de identidades, que hubiera hermanado pueblos. Pero resultó ser una prisión para todos, una dictadura cruel, que, con el libro de Applebaum, queda claro que no puede ser defendible, por muchos nostálgicos que todavía existan.

Volvamos a Kaliningrado. Los soviéticos arrasaron con todo. Stalin quería ese enclave y borró todo lo que pudiera recordar a la época prusiana. Había una población alemana, que fue obligada a trasladarse a otros confines, o, directamente, fue fusilada. Y en ese contexto se concieron Masha y Gerda, una rusa y una lituana-alemana, que acepta, que asume, que para sobrevivir, y sin voluntad de irse a ninguna otra parte, debe ‘olvidar’ su lengua, su vida anterior, sus orígenes.

Applebaum la descubre. Quiere hablar con ella. Quiere saber qué queda de alemán en una ciudad que fue prusiana, la cuna de Kant, cuya tumba se mantiene cerca de la catedral de Königsberg. Y no obtiene gran cosa: “¿Era posible no sentir nada por el lugar donde la propia infancia había ardido en llamas? Gerda Petrovna había vivido el auge de los nazis y la caída de Königsberg, había presenciado cómo deportaban y asesinaban a toda una ciudad, la había visto caer en las garras de Stalin, la había visto poblada de extranjeros. Pero no podía hablar de ello, o no quería”.

Retrato de Immanuel Kant (1768) / JOHANN GOTTLIEB BECKER

Pero, ¿estaban en mejores condiciones los rusos? Masha era de Rusia, de Sverdlovsk. “Había ido al frente como enfermera. Después…bueno, no fue tan fácil volver. A muchos soldados también se les prohibió regresar, y numerosos prisioneros del gulag fueron repatriados a la fuerza a la región. La Unión Soviética necesitaba habitantes para sus nuevos territorios. Masha y Gerda Petrovna se habían conocido en 1947 en los campos de refugiados. No había mucho más que contar”. Ellas mismas corroboran: “Desde entonces seguimos juntas”, con una única cama en la habitación, en una casita sin prácticamente nada en Kaliningrado.

Una de las grandes sorpresas –para los que no se interesan por esos territorios—se produjo en Polonia, con la gran acogida de los ucranianos que huían de la guerra en Ucrania. La Polonia nacionalista, que no quiere saber nada de los extranjeros, el país miembro de la Unión Europea que sólo protesta, es hoy el más generoso con Ucrania. ¿Por qué? Una gran parte de la actual Ucrania fue polaca. El idioma se conoce o se llega a entender bien. Las relaciones han sido siempre intensas, en un gran corredor, de norte a sur, en el que es difícil establecer fronteras rígidas. De la misma forma que lituanos y polacos compartieron reino, con la Mancomunidad Lituano-polaca.

El libro de Anne Applebaum

¿Puede la Europa occidental seguir con los ojos cerrados ante esa realidad? Applebaum advierte que la partición de Europa fue un hecho aceptado, con las reservas de Churchill, aunque se mantuvo discreto. Ya en la cumbre de Teherán, en 1943, Roosevelt, Churchill y Stalin habían abordado, aunque con subterfugios, las fronteras territoriales y el posible desplazamiento de pueblos. El plan surgió de Stalin y nadie objetó gran cosa. Él se quedaría con los territorios que había acordado con los nazis, a partir del pacto Ribbentrop-Mólotov: los estados bálticos y Polonia oriental, la provincia checoslovaca de Rutenia y las provincias rumanas de Bucovina y Besarabia. Y se deportaría a cualquiera cuya nacionalidad ya no encajara.

Y en Postdam, en 1945, Stalin se pidió Königsberg y la mitad norte de Prusia Oriental, donde decía, mintiendo de forma descarada, que ya no había alemanes. Se aceptó, porque, ¿no podía tener Rusia una parte de Alemania, después de haber ganado la guerra?

Kaliningrado sigue ahí, en manos rusas. De las dos mujeres nos queda la historia que cuenta Applebaum. Masha y Gerda. Una vida llena de renuncias. En una casita, en una habitación con una sola cama.