De entre las innumerables calamidades causadas por los nacionalismos, además de las guerras y las discordias que provocan en las sociedades donde operan, una de las más inquietantes –por ser el origen del resto, algo así como el huevo de la serpiente– es la concepción de la cultura en función de las ideas de tribu e identidad. Un ejercicio de falsificación histórica que busca y, en buena medida logra, etiquetar lo universal –las herramientas culturales, útiles con todos con independencia de dónde, cuándo y cómo nazcan– con los marbetes de lo propio y lo diferencial.

Esta nefasta influencia se percibe en la estéril división de la literatura – que los antiguos conocían bajo el nombre de poesía (cuya etimología designa el acto de creación, no la escritura artística)– en literaturas. Cuiden ustedes primero la ropa, y después la cartera, cuando algún profeta les hable de pluralidad: ahí es donde habita el demonio de las utopías arcaicas. El término literatura es moderno y la interpretación en clave nacionalista de sus obras, con independencia del idioma en el que hayan sido escritas, obedece a una convención relativamente reciente.

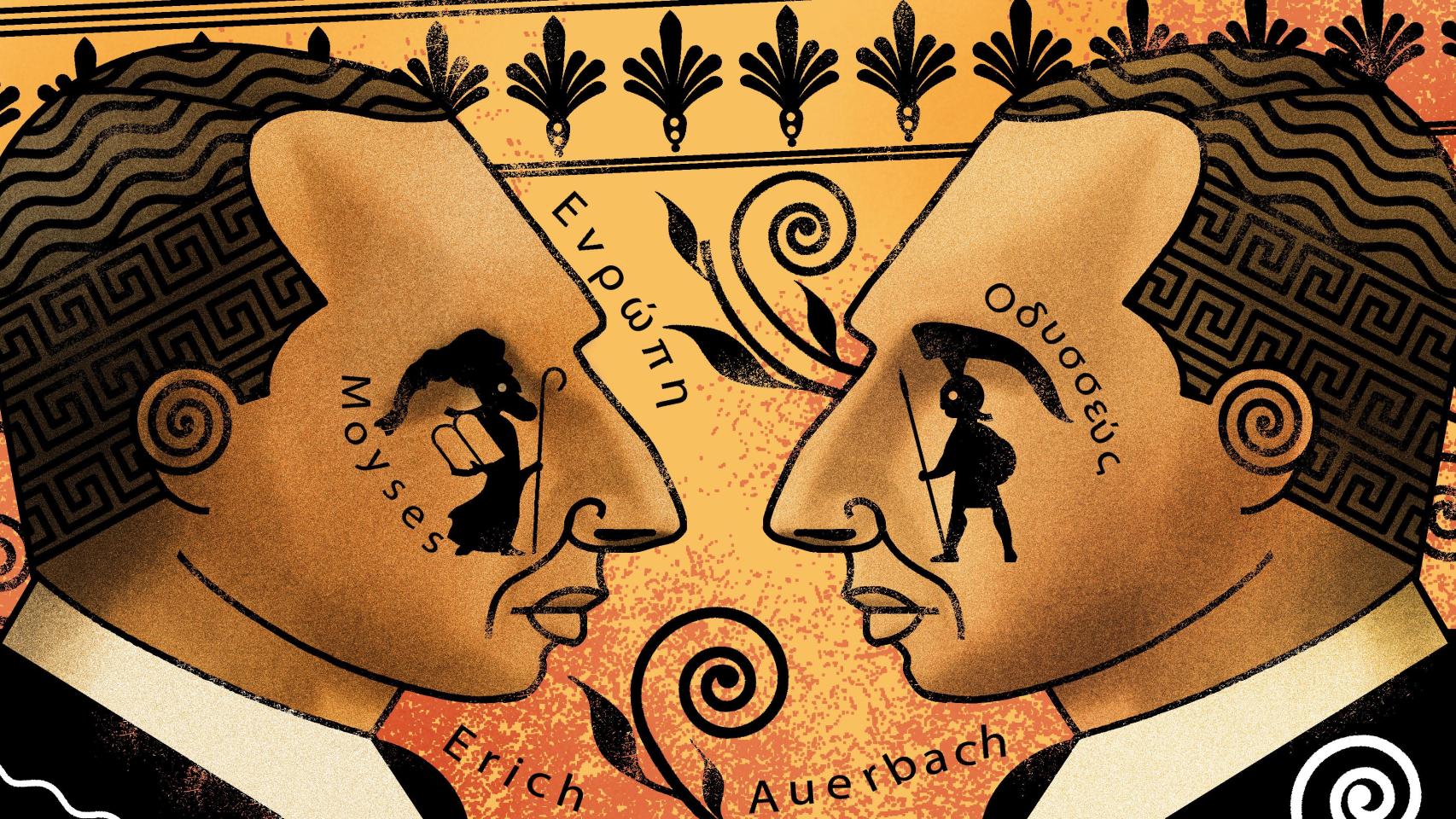

Erich Auerbach (1930)

Contra esta lógica reduccionista nació –también en el XIX– un antídoto: la Literatura General y Comparada, que concibe los estudios literarios –su crítica, su teoría y también su historia– sin que las fronteras, incluidas las idiomáticas, importen más allá de como sucesos de orden secundario. Nacida en Francia, la fértil disciplina comparatista, que tiene en Estados Unidos otro de sus focos de irradiación, y que en España tuvo en Claudio Guillén a uno de sus referentes, es una suerte de viaje a la semilla que recupera la noble tradición del cosmopolitismo. Comparar dos cosas, y extraer las consecuencias, es el método más eficaz para conocer la complejidad que llamamos verdad y ayuda a evitar las orejeras mentales y emocionales, que sólo contribuyen a la dominación cultural.

Todos los grandes intérpretes del hecho literario –lógicamente sin obviar las particularidades, pero sin convertirlas en falsas categorías– intentan leer con una mentalidad abierta, sin barreras, indagando en las tradiciones culturales, que tampoco son infinitas, sino una única línea en el tiempo que se nutre, igual que un río, de múltiples afluentes. Entre ellos destaca Erich Auerbach (1892-1957), romanista alemán de origen judío y uno de los patriarcas de la edad dorada de la filología europea. Auerbach ha pasado a la historia por Mímesis (1946), una obra excepcional, escrita en su exilio en Estambul, donde llegó para dar clase huyendo del nazismo que asolaba Europa y mataba a la generación de intelectuales judíos de los años de entreguerras.

'Mimesis'

En ella se estudian las relaciones entre la literatura y la realidad, que es como decir la literatura misma. A pesar de la trascendencia de este ensayo, escrito con escasos medios bibliográficos, pero con una ambición desmedida y un talento asombroso, un factor que distingue a los intelectuales de nuestro pasado en relación a los aspirantes del presente, apenas si existen títulos del crítico alemán en español. Además de Mímesis, de la que hay una edición en nuestro idioma del Fondo de Cultura Económica (1983), se han traducido sus estudios sobre Dante –El poeta del mundo terrenal (Acantilado, 2008)–, el ensayo Figura (Trotta, 1998), y Lenguaje literario y público en la Baja Latinidad y la Edad Media (Seix Barral, 1966). Publicados por editoriales argentinas existen dos títulos más: la Correspondencia entre Auerbach y Walter Benjamin (Godot Ediciones, 2015) y un volumen –La cultura como política (El cuenco de plata, 2017)– donde se reúnen escritos, coetáneos a Mímesis, sobre la cultura europea y autores como Maquiavelo, Voltaire, Montesquieu, Croce o Rousseau.

No es sencillo, pues, acercarse a la obra intelectual de Auerbach. De ahí que la publicación por parte de Acantilado de La cicatriz de Ulises, una antología que incluye seis ensayos mayores sobre alta literatura y catorce cartas dirigidas a intelectuales como Vossler, Klemperer, Kraus, Thomas Mann, Benjamin y Panofsky, sea un acontecimiento. El libro reúne piezas dedicadas a Dante, Virgilio, Proust, Homero (a través del mito de Ulises) y a Giambattista Vico, a las que se añade un ensayo sobre la filología. Estas reflexiones, fruto de sus estudios académicos, muestran la extraordinaria manera de leer de Auerbach. Un ejercicio fascinante de interpretación en el que la erudición no estorba a la sensibilidad.

'La cicatriz de Ulises'

Su ensayo sobre el héroe de la Odisea, embrión del arranque de Mímesis, es un prodigio. También lo es la semblanza –biográfica, literaria y moral– de Montaigne. No se trata de meras indagaciones acerca de autores del pasado, sino de meditaciones sobre nuestro presente abordadas a través de escritores que continúan siendo nuestros contemporáneos, incluso de forma imprevista. Matthias Bormuth, que firma la introducción del volumen, donde sitúa a Auerbach entre Walter Benjamin y Hannah Arendt –ambos también judíos y dos grandes pensadores marcados por la diáspora europea–, define al romanista como un “filósofo de la Historia”.

Auerbach, en realidad, es un metafísico literario. Un pensador que interpreta la realidad desde sus profundos conocimientos literarios. Que entiende la lectura de los mejores libros y los grandes autores como una forma –utilísima– de conocimiento aplicado, por decirlo en términos académicos. Lo que maravilla de Auerbach es su capacidad para obtener de la literatura conocimientos para la vida real. En su retrato del autor de los Ensayos, por ejemplo, aborda cuestiones como la libertad y la soledad. Enjuicia a Proust a partir de cómo nuestra sensibilidad nos hace ver el mundo, aunque también puede leerse como un testimonio –hasta en sus más ínfimos detalles– de una sociedad ignorante de su propia extinción.

'Dante, poeta del mundo terrenal'

Lo que palpita en el artículo que dedica a Dante y Virgilio es un análisis sobre cómo determinados conceptos culturales que creemos eternos pueden diluirse o esfumarse en un cambio de época o un imperio pacífico –Roma, también la Europa anterior a la Segunda Guerra Mundial– perfectamente puede dar paso a un tiempo distinto donde las injusticias y los abusos dominen a los hombres. Todo es sólido hasta que se torna sombra. Uno está vivo hasta que se convierte en un fantasma. El ensayo que firma acerca de la obra de Vico –curiosamente el más breve de todos– es una crónica acerca del tránsito entre un universo sagrado y un tiempo secularizado. “Después de Vico la fuerza de la fe dejó de impregnar la vida terrenal (…) Dios ya no estaba (…) y con él desapareció también la unión con nuestra tierra maternal y el saber sobre nuestra alma inmortal, aquella combinación de hechos terrenales e intemporales que se hace patente en cada acontecimiento, siempre y cuando no cerremos los ojos”. O –añadimos nosotros– dejemos de leer.

Auerbach vislumbra que hemos llegado al pórtico de un nuevo tiempo, equivalente al que ahora habitamos. “(…) El ideal de la razón no conduce a la dicha, sino a la impiedad y a la barbarie (…) La edad de la razón, en la que el mito ha perdido su fuerza y el lenguaje su conciencia metafórica, es prosaica”. Nadie como él vivió en primera persona este salto al vacío. Sobre él versan las cartas que cierran este volumen. Son las misivas de un hombre que huye del fantasma del totalitarismo y, gracias a su sostenida huida, sobrevive al Holocausto.

Erich Auerbach

Encierran una lección vital: cómo sobrevivir, sin avillanarse, a un súbito descenso de posición social e intelectual, desde sus años en Weimar y Marburgo, pasando por un Estambul que será estación de paso hasta los destinos de Princeton y Yale. Una vida marcada por un nomadismo incierto y agotador que hace tábula rasa con las raíces, el hogar y la certidumbre material. “Soy un profesor que no sabe exactamente qué ha de enseñar”, confiesa desde Turquía, acordándose acaso de lo que había escrito sobre el autor de los Ensayos: “En sociedad, con otros, Montaigne es moderado y cortés; cuando está solo consigo mismo es diferente. Desaparecen las formas, las costumbres, las leyes, las religiones. Estoy solo, debo morir. Aquí no estoy en casa, estoy de viaje, de dónde vengo y adónde voy no lo sé. ¿Qué tengo, qué me queda? Yo mismo”.